TANTI SPUNTI TANTO IMPEGNO!

A Bologna, tra il 5 e il

7 maggio 2023, si è dipanata una densissima tre giorni intitolata "Reclaim the Tech, Officina di saperi e

pratiche per la giustizia digitale, sociale e di genere" nel Municipio

Sociale "Làbas" e nel

Centro Sociale "Teatro Polivalente

Occupato".

Chi lo ha organizzato non lo definisce come un semplice

"festival", bensì <<una fucina di scambi e riflessioni, un

percorso da costruire insieme per riprenderci la tecnologia e rimetterla al

servizio di persone e comunità>>.

Nei tre giorni si sono condensati tantissimi spunti

sulle tecnologie, in particolare quelle legate al mondo digitale: abbiamo preso

parte a una valanga di energia collettiva, abbiamo “immagazzinato” una riserva

di potenziale sociale e di voglia di fare, e siamo fiduciosə che all’ampiezza

di quelle riflessioni corrisponderà un impegno altrettanto “esteso”.

Questo articolo non è soltanto un “reportage atipico” e un

“ricordo” del festival, ma è soprattutto un post che parla di tecnologie,

specificamente quelle legate alle IT e con una particolare attenzione a una

serie di tematiche collegate alla strettissima attualità, con una serie di

“articoli nell’articolo”: parliamo quindi di tecniche di sorveglianza e

repressione di massa, social network “classici”, Fediverso, shadow-libriaries e Aaron Swartz,

algoritmi e AI, big data, cripto valute,

delle diaboliche dinamiche discriminatorie e voraci del capitalismo

di piattaforma e digitale e del contro-utilizzo delle sue meccaniche

Il nostro auto-inviato per nulla speciale, Scribha Kino

(detto anche Analfabeta Informatico Funzionale), è partito da Napoli

insieme a dei/delle “compa” per seguire l’evento, vediamo cosa ha

combinato...

RIAPPROPRIAMOCI DELLE “TECH”!

Sintetizzare cosa è stato il festival è per forza di cose uno

sforzo riduttivo: è difficile restituire il livello profondo delle riflessioni

e lo spessore delle elaborazioni teoriche... E sarebbe altrettanto limitante

considerarlo un mero festival, e non soprattutto un luogo dove intessere

relazioni e alleanze per progettare e mettere in pratica quello di cui si è

discusso negli svariati workshop e panel (più di 15), oltre che

negli incontri introduttivi e finali.

Per questo penso sia più utile (almeno dalla prospettiva di

questa Fanza/Rivista) raccogliere alcuni dei concetti che sono ricorsi più

volte e che penso sia necessario trasmettere “al di fuori” dei gusci virtuosi

delle varie militanze e dei vari attivismi.

Una ulteriore difficoltà nello scrivere questo “reportage”

deriva dal fatto che non ho particolari competenze “tecniche” in ambito informatico,

ma qui veniamo al primo punto fondamentale dell’approccio della “rete” del RTT:

i saperi e le persone specializzate in diversi tipi di conoscenza o di

studio non dovrebbero essere separati, ma anzi, dovrebbero “fondere”

le proprie capacità, incrociare diverse prospettive e attitudini per

progettazioni di tecnologie che siano il più inclusive ed efficienti possibile,

oltre a essere sganciate dalle logiche del profitto. In poche parole: i

diversi tipi specifici di “sapere” andrebbero integrati fra loro, e non

separati.

Chiunque potrebbe e dovrebbe partecipare ai processi

decisionali collegati agli aspetti tecnologici, e anche senza competenze

tecniche particolari potrebbe contribuire sviluppando utili riflessioni, anche

se credo che la diffusione di conoscenze basilari sul funzionamento dei

“calcolatori”, delle reti, e in generale delle più disparate tecnologie,

scienze e discipline, sarebbe comunque utile, così come è utile studiare la

matematica per far di conto piuttosto che avere nozioni basilari di filologia per comprendere cosa c’è dietro un testo.

Per questo sarebbe utile un ripensamento dei diversi percorsi

professionali e di organizzazione dell’educazione in chiave

"sincretica", oltre all’urgenza

della ridefinizione dei “ruoli” di chi si occupa, ma anche di chi

“subisce” le tecnologie, senza separare i “saperi”.

A nostra detta la tre giorni è stata molto proficua: non è

scontato parlare di tecnologia, nonostante la pervasività della dimensione

“post-umana” della società contemporanea, e lo è meno ancora avviare un

dibattito sulla ri-politicizzazione di queste, e in particolare su quelle digitali

(forse una differenza con i “classici” hackmeeting risiede proprio nel fatto che in un certo

senso la dimensione dell’elaborazione teorica e “filosofica” ha prevalso su

quella principalmente “tecnica”, anche se la cultura e una particolare

accezione dello stesso termine hacker può trascendere l’ambito

meramente digitale ed essere estesa a quello più generalmente tecnologico, ma

anche a chiunque che, “smanettando” con i problemi, riesce a trovare delle

soluzioni pratiche e degli stratagemmi negli ambiti più vari).

Le tipologie di “tech” che ricadono nel più vasto campo dell’Information

Technology sono infatti intrinsecamente connesse a una capacità che

distingue profondamente l’animale umano da tutti gli altri esseri senzienti: è

la possibilità di accumulare e tramandare conoscenza superando virtualmente (in

tutti i sensi) ogni barriera spaziale e temporale, e quindi in una parola la

nostra peculiare forma di comunicazione.

Workshop, panel, talk e presentazioni classiche si sono

affastellate in un turbinio di ispirazione per una concreta azione politica e sociale,

seguendo un “format” replicabile e riadattabile anche su base locale, e al

contempo andando oltre la dimensione “spaziale”, magari usando in maniera

virtuosa “l’online” (perché no!), e quindi organizzando degli eventi a distanza

o misti in presenza...

I gruppi e i singoli che hanno partecipato potrebbero essere

divisi in due categorie, di cui non facevano parte solo i “tecnici”

delle tecnologie in senso stretto, ma anche soggettività specializzate in

eterogenee sfere del sapere: da un lato ci sono le realtà, per così

dire, più “ribelli”, tendenzialmente antagoniste e militanti, come

centri sociali e collettivi politici. Al lato opposto potremmo collocare

diverse singolarità e gruppi della società civile, probabilmente alcuni

di questi sono meno “politicizzati” e forse più “istituzionali”, come le

associazioni del terzo settore, docenti e ricercatori accademici: la fusione

di questi due “mondi” è a nostro dire il principale punto di forza di

questo tipo di organizzazione (da estendere in tutti gli ambiti delle lotte

politiche e sociali!), perché mira a “riprendersi” la tecnologia e a “rubare

al padrone” gli strumenti essenziali per l’organizzazione delle nostre

vite, uscendo fuori dal “guscio” di militant@ e attivist@ anticapitalist@ (un

guscio che, a seconda dei punti di vista, può essere considerato a volte

virtuoso, a volte un po’ meno date le intrinseche problematiche di qualunque

processo “rivoluzionario” e di cambiamento), mirando a tessere alleanze

anche al di fuori dell’ambito marcatamente “sinistro”, più o meno radicale e

istituzionale, e quindi non dimenticando le complesse relazioni di

interdipendenza che ci legano tutt% e che ci legano al tutt%.

Il festival nasce dall’urgenza di ri-politicizzare il

dibattito sulla tecnologia digitale, di rimettere (o mettere per la prima

volta perlomeno in Italia) al centro del dibattito pubblico una serie

di questioni particolarmente urgenti , come quella di

<<denunciare le complesse catene di disuguaglianza innescate dal

capitalismo digitale>>, ha spiegato Lilia Giugni, docente

universitaria e autrice del libro “La rete non ci salverà, perché la

rivoluzione digitale e sessista”,

nonché un'organizzatrice di RTT e moderatrice dell’incontro di apertura (la

diretta registrata su Facebook si

trova qui).

Il tema del rapporto tra tecnologia, politica e diritti

umani sembra essere stato abbandonato, o quantomeno trascurato, non solo

dall’opinione pubblica in generale, ma anche da parte di tutte quelle

esperienze particolarmente impegnate in diversi contesti di lotta politica.

L’esigenza di tornare a occuparsi di “politiche tecnologiche”

e “diritti digitali” è particolarmente

urgente proprio perché, a detta di chi scrive, ne parliamo poco subendone molte

conseguenze, nonostante l'onnipresenza delle tecnologie (non solo quelle

digitali e “online”) nelle nostre vite, e nonostante siamo immersi nel pieno di

una nuova rivoluzione industriale.

|

| L'incontro di apertura al Làbas |

Mentre entro nel vivo dei ricordi e degli spunti “accumulati”

in quelle 72 ore e sperando di riportarli nella maniera più corretta ed

esauriente possibile, vi faccio presente che qualora non riuscissi nel mio

intento potete sempre contattare la pseudo-redazione per qualunque richiesta di

correzione, critica, commento o proposta, anche nei commenti qui sotto. Questo maxi-post,

in linea con le “tattiche mediatiche” che caratterizzano la nostra linea

editoriale, contiene una serie di “articoli nell’articolo”, quindi

sfogliatelo e leggetelo con calma, magari anche “a pezzi”, e sperando di essere

in qualche maniera utile non mi resta che augurarvi buona lettura : )

CONSIDERAZIONI

GENERICHE SU DIRITTI DIGITALI E POLITICHE TECNOLOGICHE

Prima di scendere nel dettaglio di alcuni degli svariati temi

trattati, inizierei a parlare degli argomenti più urgenti sulle

tecnologie, e in particolare di quelle digitali e legate alle "reti",

che sono state al centro di questo fest nello specifico, insieme ad

alcune premesse basilari per comprendere sia lo spirito che lo ha

animato sia certe questioni della stretta contemporaneità.

Per prima cosa bisogna chiarire (casomai ce ne fosse bisogno)

che l’approccio alla tematica tecnologica condiviso da

organizzatrici/organizzatori e partecipanti non è di tipo “luddista”,

nel senso che non si prospetta un idilliaco ritorno all’età della pietra dopo

aver distrutto le “macchine infernali”, mentre invece si auspica un uso e la

creazione di tecnologie finalizzate al benessere dell’intera umanità, degli

altri esseri senzienti e dell’intero “habitat gigante” in cui siamo nat#.

Il punto di vista da cui l’iniziativa tenta di inquadrare la

riappropriazione tecnologica è riassumibile nello slogan “Dentro, Contro,

Oltre”: dentro i limiti personali e soggettivi, dentro le

contraddizioni generate dal sistema sociale vigente, mentre si cerca di essere

quanto più apert* possibile, schierandosi contro il potere, la violenza

e le prescrizioni di chi ci governa e delle multinazionali tecnologiche, con

l’obiettivo di andare oltre queste limitazioni per sperimentare

alternative di vita in maniera condivisa e senza imporre il proprio punto di

vista.

Passiamo poi allo stesso concetto

di tecnologia in senso ampio, e quindi considerando come tale anche

<<la ruota, oppure la forchetta>>, spiega Annalisa Pelizza, docente universitaria di studi sociali di scienza e

tecnologia, che ha una posizione chiara sui mezzi tecnologici in generale:

<<la tecnologia non è né buona né cattiva, ma nemmeno neutra>>,

e quindi resta alla collettività il compito di concepire e “direzionare” l’uso

degli strumenti tecnologici redistribuendo <<il lavoro morale che

evolve storicamente>>, e promuovendo modelli di ricerca e innovazione

responsabili e “responsabilizzanti”. Per fare ciò potremmo utilizzare,

rivisitandola, la nozione di contratto sociale, usata da secoli per

indicare quegli “accordi” collettivi miranti a superare lo “stato di natura”

per fondare un nuovo tipo di “stato”.

In parole povere il cruciale tema introdotto dalla docente

riguarda la ridefinizione dei ruoli, e quindi il “chi fa cosa”,

ma anche il rapporto tra <<tra tecnologia e scienza, e tra politica

e società>>: “reclaim” significa “reclamare”,

“rivendicare”, <<ma chi reclama la tecnologia>>?!

Sempre a proposito della “divisione dei compiti”, la stessa divisione tra

scienze “molli-umanistiche” e “dure-STEM” <<può essere molto

pericolosa>>, perché limiterebbe l’accesso alle conoscenze ai soli

“addetti ai lavori” (che siano informatici piuttosto che ingegneri o biologi),

insieme allo stesso dibattito su come progettare e usare le tecnologie.

Originariamente, negli anni ‘60-’70, l’ “high tech” era stato concepito per democratizzare

la società, con l’ispirazione e il contributo dell’immaginazione di

visionari, artisti, poeti, e scrittori dei decenni precedenti come Huxley,

Kerouac e Ginsberg, sognatori <<che volevano pace e

libertà>>, ma qualcosa è andato storto, ha argomentato Antonio Danieli della “Fondazione

Golinelli”. La potenza di calcolo e di “retenzione” di dati, insieme

alla velocità con cui questi sono trasmessi, sono talmente vaste da non poter

essere percepite tramite i nostri sensi, sono un qualcosa che sfugge ai limiti

biologici del cervello del creatore di quella macchina, <<l’uomo,

che si trova a essere in difetto, in potenza e in velocità, rispetto alla sua

creatura>>, il che comporta degli sviluppi altamente imprevedibili

dell’ hi-tech oltre a una difficoltà di adattabilità biologica e antropologica

di fronte allo spaesamento causato dall’ambiente “virtuale”.

Quella spinta “democratica” e “libertaria” è stata frenata

dagli sviluppi socio-economici delle meccaniche capitaliste già prima

dell’“era” dei big data, da poco

“inaugurata”: <<un conto è ideare, progettare, immaginare, produrre

l’hi-tech, un conto è utilizzare un prodotto e un altro ancora essere

utilizzati come prodotto>>. Arriviamo a un altro concetto tanto

attuale quanto cruciale (e probabilmente scontato): quando usiamo dei

servizi “gratuiti” come i social-network, stiamo in realtà fornendo dati che

permettono di profilarci per essere poi “venduti” noi stessi come dei prodotti

a chi ci bombarda di pubblicità per venderci, a sua volta, altri prodotti...

oppure peggio, per influenzare le nostre scelte elettorali, per esempio. In

sostanza sfogliando i “feed” dei social, mettendo “like” e anche postando

contenuti e commenti, volenti o nolenti e al di là dei messaggi che

divulghiamo, magari tentando di “combattere il sistema da dentro”, stiamo in

realtà lavorando gratis per le grandi multinazionali del “Big Thech”.

L’ingegnere Danieli parla poi delle “Intelligenze Artificiali” (abbreviate in A/I) prendendo in esame un concetto che si può estendere a tutte

le tecnologie basate sugli algoritmi in generale: <<l’intelligenza

artificiale è uno strumento che viene educato sulla base dei “big

data” che, come abbiamo appena detto e come oramai sappiamo un po’ tutti, siamo

noi. Quindi se l’intelligenza artificiale fa un qualcosa, o interviene, o cattura

un qualcosa di positivo o negativo, evidenzia e moltiplica quello che

intercetta nella società, e che normalmente magari non siamo in grado di

vedere, amplificandolo sia in positivo che in negativo>>.

Perciò è cruciale occuparsi di questi strumenti studiandoli,

costruendo e finanziando progetti di educazione e dibattito capillari, non solo

“istituzionali” ma soprattutto “autogestiti dal basso” e realmente partecipati,

inclusivi e non escludenti, per aumentare una consapevolezza finalizzata

alla riappropriazione delle tecnologie, con approcci multidisciplinari e il

contributo di <<poeti, filosofi, letterati ed artisti per immaginare,

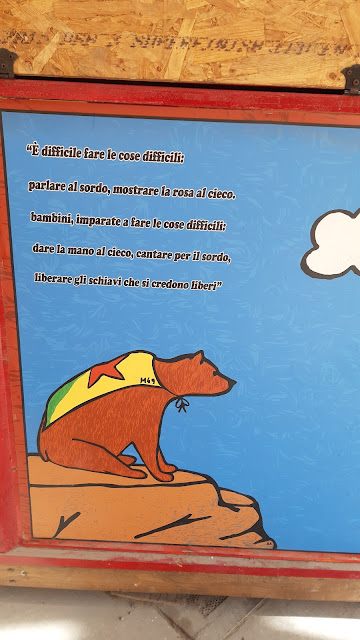

insieme ai “tecnologi”, i prossimi passi>>. Bisogna combattere

passività e ignoranza, e non a caso il relatore cita una frase di Paolo

Benanti: <<più che l’intelligenza artificiale mi spaventa la

stupidità naturale>>.

CONSIDERAZIONI

“MATERIALISTE” E “INTERSEZIONALI”

Anche se non sono un seguace “sfegatato” delle tradizioni del

materialismo storico troppo vicine a un determinismo iper-semplicistico

(che probabilmente non spiega tutto ciò che è necessario per comprendere a

fondo e rivoluzionare le nostre vite, ma che comunque è utile per delineare un

orizzonte ideale verso cui tendere, oltre che per analizzare fenomeni

socio-economici), ci sono una serie di problemi strutturali, sociali,

economici, fisici, logistici e “materiali” che non possono essere assolutamente

messi in secondo piano.

Un punto chiave per comprendere come le tecnologie possono

contribuire a discriminare settori specifici della popolazione, e ovviamente le

comunità già marginalizzate, risiede nel fatto che l’“online” riflette una

serie di stigmatizzazioni che provengono dall’“offline”, e quindi si

innesca un circolo vizioso con degli algoritmi che rinforzano stereotipi,

essendo a loro volta alimentati da dati che riflettono quei pregiudizi nella

società “analogica”.

Un primo esempio concreto lo fornisce la giornalista Leila Belhadj Mohamed: <<io non

sono una tecnica nel senso tradizionale del termine. Non mi sono approcciata a

queste tematiche perché le ho studiate, ma perché sono una vittima di queste

tecnologie. Faccio un esempio molto concreto: oggi come oggi molti motori di

ricerca delle HR -Risorse Umane, ndr- sono costruiti con l’intelligenza

artificiale. Io ho un cognome straniero, io sono donna e razializzata, e ci

sono certi nomi che vengono cestinati in automatico. Magari il mio Curriculum

Vitae è identico a quello di un uomo bianco, etero e cis-gender con nome

occidentale, ma il mio verrà cestinato>> proprio perché la

tecnologia non è neutrale, ma riflette le intenzioni (anche in buona fede) di

chi l’ha progettata, pregiudizi inclusi.

Altri esempi calzanti sono legati alla fallacia delle tecnologie

di riconoscimento facciale, che in questi giorni il ministro Piantedosi sta

promuovendo: la giornalista e attivista transfemminista inizia citando il caso

“Gangs Matrix”, un database

utilizzato dalla polizia londinese per combattere le gang di strada, ma che in

realtà finiva per discriminare uomini solo per il colore nero della pelle (i

maschi erano il 99% nel 2018), soprattutto giovani (anche di 12 anni). Infatti,

secondo dati riportati da Amnesty International, il 78% degli “schedati”

erano di colore, mentre solo il 27% dei responsabili di atti di violenza

tra le “gang giovanili” avevano il colore di pelle nero (la ONG tra l’altro

mette in discussione lo stesso concetto di “gang”). I “sospetti” venivano

individuati da un algoritmo anche in base a dati come la musica che

ascoltavano, le amicizie sui social, il quartiere di provenienza, i vestiti che

indossavano (felpe con cappuccio), e ad altri provenienti dai database dei

servizi sociali nelle periferie, e quindi in

generale alla condizione socio-economica, per poi essere inseriti nel meccanismo

di riconoscimento facciale in attesa di potenziali crimini (in un clima

distopico alla "Minority

Report") e subendo controlli e perquisizioni ingiustificati, alimentando

stereotipi razziali e seminando sfiducia e sospetto, oltre a conseguenze drammatiche

nella vita reale come le ingiunzioni di sfratto e l’esclusione da percorsi

educativi, oppure la difficoltà nel trovare un lavoro, conseguenze che

riguardano anche le famiglie dei “registrati” nel sistema, senza trasparenza

sulla raccolta e sull’uso di quei dati.

Un altro esempio distopico di “polizia predittiva”, a

cui la collega ha fatto un breve cenno, è il cosiddetto “Sensing Project”,

sperimentato nella cittadina olandese di Roermond negli scorsi anni: secondo

Amnesty International una serie di telecamere e sensori servivano

a monitorare non solo le targhe di veicoli, ma anche tutti i guidatori e

passeggeri della cittadina, con l’obiettivo di identificare i sospettati di

commettere furti, ma per la ONG si tratta di una sorveglianza di massa

indiscriminata, ingiustificata e con una profilazione etnica a danno di

persone dell’est-Europa, e in particolare delle persone rom: <<le

autorità olandesi affermano che il sistema è neutrale e basato su dati

oggettivi riguardo ai crimini, a ogni modo Amnesty ha documentato che il

progetto è discriminatorio nel suo stesso design, che riflette preconcetti umani

integrati nella sorveglianza>>, ha detto la ONG in un comunicato di

due anni fa.

La giornalista nei pochi minuti del suo intervento tira fuori

molti altri esempi che dimostrano come le tecnologie sono degli strumenti che

diventano “cattivi” se sono nelle mani sbagliate o usati per fini perversi:

<<finché sono in mano agli stati democratici è una cosa, quando sono

in mano agli stati autoritari è un’altra>>, e per esempio in un paese

come l’Iran, dove i processi decisionali sono ancora più ristretti nelle

mani di poche persone così come sono ulteriormente limitati dei diritti

basilari, già dal 2019 i sistemi di riconoscimento facciale venivano usati per

riconoscere le donne che protestavano e che non indossavano il velo.

Poi c’è il caso dei <<primi

attivisti in Russia che sono stati arrestati dopo l’inizio del conflitto

in Ucraina, sono stati intercettati a casa, non nelle manifestazioni, perché

nella metropolitana di Mosca si accede con il riconoscimento facciale>>

con tecnologie statunitensi, permettendo di riconoscerli e di risalire

all’indirizzo della loro abitazione, e subendo non solo le “visite” della

polizia ma anche attacchi “fisici”, come nel caso di un manifestante cui è

stata spruzzata della pittura sul suo volto prima di ricevere anche una lettera

minatoria.

E ancora, <<quando gli Stati Uniti hanno

lasciato l’Afghanistan, hanno lasciato uno “stock” di dati biometrici

di persone che hanno collaborato con l’occidente>> e che dunque

rischiano persecuzioni.

Poi ci sono le persone trans o gender fluid che

vengono pesantemente discriminate perché, per esempio, la tecnologia non è in

grado di riconoscere una persona non-binary.

C’è lo strumento del “proctoring” che permette agli

studenti di sostenere esami online, ma previa <<luce sparata in faccia>>

per sembrare più “bianchi” ed evitare di essere bollati come dei “copioni”,

strumento originariamente costruito negli USA e che ha portato a una multa di

200 mila euro per la Bocconi comminata dal Garante per la Privacy

per diversi profili di illegittimità connessi al consenso e al trattamento dei

dati.

Ovviamente non dobbiamo dimenticare le “piattaforme”

possedute in larga parte da aziende private che fanno accordi con

diversi stati e che, a seconda dello stato e della specifica “policy”,

possono implementare strategie di censura o di propaganda che

consistono nel cancellare degli hashtag, <<anche se su questo, per

fortuna, l’Unione Europea è molto più avanti rispetto ad altri paesi (…) per

esempio in Israele TikTok è stato usato dal regime israeliano con

bellissime soldatesse che facevano i balletti ai check point con dietro i

bambini che venivano arrestati. Oppure parlare di Palestina su certe piattaforme

è praticamente impossibile: ogni 5 giorni finisco in shadowban se nomino

Iraq, Afghanista o Siria perché, in automatico, vieni “targetizzato” come se

stessi facendo proselitismo del terrorismo, anche se stai facendo

informazione>>, e questo avviene perché le piattaforme non riescono a

sviluppare dei sistemi che discernono i contenuti realmente “terroristi” da

quelli informativi, dalle testimonianze di chi coraggiosamente denuncia quanto

avviene in contesti di guerra, mentre è semplicemente più economico bannare

tutto.

Oltre alle questioni legate alla repressione e alla

propaganda, non dobbiamo dimenticare quelle intrinseche al sistema socio-economico capitalista e al

colonialismo digitale, <<dato

che abbiamo avuto un progresso tecnologico con un sistema economico e sociale

che è fermo all’800>>: prima avevamo lo sfruttamento

con persone che si spaccavano letteralmente la schiena, oggi abbiamo uno

sfruttamento di esseri umani davanti a uno schermo, come le persone sottopagate

nei paesi Africani e del “sud del Mondo” per “allenare” ChatGpt, oppure

che restano traumatizzate nel “filtrare” contenuti violenti e a sfondo sessuale

in modo che i “social” siano più “sicuri”, e che di solito lavorano per

compagnie terze, pagate in base a target giornalieri, senza godere di ferie e

di altri diritti.

Per questo bisognerebbe portare “ai tavoli decisionali”

<<soprattutto le persone competenti di quelle minoranze più

discriminate dalla tecnologia>>.

Per questo l’esperta di geopolitica e diritti umani, che è

anche attivista di “Privacy Network”, sottolinea l’importanza di promuovere consapevolezza e

pratiche di advocacy tra chi già fa attività sociali ma pensa che il

tema delle tecnologie non li riguardi: invece <<ti riguarda tantissimo

se ti occupi di immigrazione, se sei un collettivo transfemminista, ma anche se

semplicemente sei un collettivo di artisti indipendenti: si pensi al fatto che

il capezzolo femminile viene censurato nelle immagini mentre quello maschile

no... Bisogna creare delle sinergie sia con le istituzioni,

sia dal basso (...) spiattellando in faccia i problemi a chi si trova nei

“piani alti”>>, dato che accademici e ricercatori testano le

tecnologie scorgendo anche le possibili criticità, mentre “chi decide” di

solito si limita a firmare un atto, senza neanche comprenderlo nel peggiore dei

casi.

Va diffusa la <<conoscenza di "know-how">>

e quindi in generale la “conoscenza”, perché se <<la conoscenza

rimane privata, e io privato decido a chi e se venderla, è normale che quando

alcuni paesi non hanno le risorse economiche per acquistarla restano indietro o

finiscono vittime della tecnologia stessa>>. Serve <<l’educazione

alla digitalizzazione fin da piccoli>> oltre alla <<sinergia

e all’intersezionalità reale con

la creazione di tavoli su cui affrontare certe tematiche, servono tutti, tutte,

tutt’, servono le persone disabili, servono le persone trans,

servono le comunità razializzate, servono tutt’>> per

il superamento del <<maledetto sistema>> capitalista.

L’importanza della non parcellizzazione delle lotte

emerge anche dall’intervento nel panel sull’esclusione digitale di Valentina Tafuni, presidente

dell’associazione Hayat e attivista contro le diverse forme di

discriminazione, specialmente quelle delle persone

con disabilità. I modelli sociali imperanti riguardanti le

diverse abilità sono troppo spesso imperniati sulla “cura” e non sui diritti,

e cioè non inquadrano i diversamente abili come persone ma come “pazienti”,

affermando un’ottica “pietistica” in cui esiste solo la dimensione dell’“aiuto”

che non le fa emergere invece come protagoniste. Non a caso l’attivista cita lo

slogan della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone Disabili, in

vigore dal 2008, che è anche un principio di auto-rappresentazione: “nothing

about us without us”, e cioè “niente su di noi senza di noi”.

Porta poi l’esempio di come lo “stigma della cura” viene messo in atto

anche quando ci sono degli obiettivi apprezzabili, ma non completamente

inclusivi e "protagonistizzanti": <<i grandi del tech stanno

portando varie iniziative in vari ambiti, anche in quello dell’accessibilità

delle persone con disabilità al mondo digitale. Per esempio Microsoft ha

lanciato questo“tech accellerator" per attivisti con disabilità all’interno del mondo per la cooperazione: può

essere un intento lodevole, però poi penso che il mondo della cooperazione

internazionale di per sé è un mondo che vede ancora le persone con

disabilità come destinatarie di azioni. Ci sono pochissimi cooperanti al

Mondo con disabilità e io vorrei essere, un domani, una di quelle, però mi

scontro con delle barriere di accesso anche in questo caso. Quindi -il

mondo delle “tech”- dobbiamo riprendercelo collettivamente, possiamo

togliere il monopolio se disegniamo insieme delle pratiche di cura e resistenza

partendo dai nostri mircro-sistemi, dai nostri micro-mondi e “connettendoli”

perché sono già connessi di per sé>>, perché siamo già

interdipendenti!

Tutt’ dovrebbero essere <<attori e attrici di una

cura collettiva e promiscua>> per contrastare l’abilismo così come è

necessario sconfiggere ogni forma di omobitransfobia, razzismo e sessismo, e

abbattere mentalmente la barriera del “diverso”.

Altri fondamentali spunti “riassuntivi” sono emersi

dall’intervento di apertura della già citata Lilia Giugni (consiglio vivamente di vederlo per chi non era al fest: magari smettete di

leggere questo articolo e ascoltate le

parole di quella “talk”, in cui sono condensati tutti gli aspetti basilari e le

principali istanze del festival).

La storia di Tiziana Cantone <<uccisa dal

capitalismo digitale>> nel 2016 è emblematica delle svariate vittime

create dal capitalismo di piattaforma

con i suoi business-model e le

sue strategie di monetizzazione, uniti alla cultura

patriarcale che ha permesso a un numero non quantificabile di

<<utenti di sentirsi in diritto di violare l’intimità di una donna, di

umiliarla per le sue celte sessuali>>, facendo diventare la violenza

digitale di genere (così come altre forme di odio e stigmatizzazione)

virale tramite la manipolazione dei feed

che non fanno altro che riproporre contenuti simili, in maniera da incollarci

allo schermo, estrarre più dati e aumentare il profitto, selezionando in

automatico e amplificando pregiudizi. Tiziana era diventata <<un

“fenomeno” della rete, dopo che alcuni suoi filmati intimi, di cui non aveva

assolutamente approvato la divulgazione, furono diffusi prima su alcune chat

Whatsapp e poi su siti di porn sharing (alla PornHub), diventando virali, in un

girone infernale. Piattaforme come YouTube e Facebook si riempivano di post, di

gruppi creati con il solo scopo di umiliarla e con Google che prontamente li

indicizzava, con i giornali nazionali che pubblicavano articoli con titoli

acchiappa-click in cui si rivelava nome, cognome,

città natale e indirizzo. Tiziana fu costretta letteralmente a scappare di

casa, a lasciare il lavoro, perché la gente la riconosceva per strada, a

rifugiarsi in un’altra regione, ad avviare un procedimento per cambiare

cognome, a tentare di portare in tribunale alcune di quelle piattaforme, senza

successo per poi alla fine, esausta, decidere di togliersi la vita>>.

Altra problematica materialmente basilare è quella legata al

“digital divide”, ossia al

divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi non può permettersele. Il

divario va colmato anche in senso culturale e formativo, e come attivistx,

nell’immediato e nel breve-medio termine potremmo costruire hacklab,

diffondere saperi ed esperienze in maniera orizzontale e dal basso cominciando

dai corsi di alfabetizzazione informatica, così come in moltissimi spazi

sociali esistono ambulatori, palestre popolari e corsi di lingua. Dovremmo

programmare iniziative come manifestazioni, flash-mob, incontri in piazza per denunciare

e contrastare le tecnologie del capitalismo di piattaforma e, nel lungo

termine, estendere questo tipo di istanze ad altri “campi di battaglia”

politica.

|

| Due giovani “scroccano” il Wi-Fi di un fast-food durante la pandemia per fare i compiti perché a casa loro non potevano permettersi una connessione. La foto è emblematica del “divario digitale” ed è stata scattata in California, a pochi passi dal centro nevralgico del capitalismo di piattaforma e di “Big Tech”. |

Chi è più privilegiato quelle “tech” può permettersele perché

la loro costruzione materiale, prima ancora di come vengono progettati i

software, si basa sullo sfruttamento di

umani a danno di altri umani, di bambini che lavorano per una paga

giornaliera che corrisponde al costo di un nostro caffè, in delle miniere

(spesso tunnel e tuguri) per estrarre minerali e terre rare che macchiano di

sangue i nostri computer, telefonini, smartwach ecc. Quei materiali servono ad

assemblare le batterie delle auto elettriche e di altri dispositivi per avviare

una fantomatica sostenibilità e “rivoluzione green”, ma che di “green”

attualmente ha solo il “washing” (il “greenwashing” indica un ecologismo

fittizio usato per fare marketing dalle aziende che millantano di essere

rispettose dell’ambiente), dato che l’unico sviluppo realmente sostenibile non

si potrà mai avere all’interno di un sistema economico basato sulla crescita

infinita.

Arriviamo così al tema dello sfruttamento

dell’ambiente: quanto inquina inviare un messaggio su Whatsapp?

Quanta energia elettrica serve per postare la foto di un gattino carinissimo o

il meme con la celebrità del momento su Instagram, e come viene prodotta

quell’energia? Quanto inquina quel processo di estrazione dei materiali, senza

contare l’inquinamento “morale” che deriva dall’impoverimento di altri esseri

umani tramite il loro lavoro sottopagato? Le risposte sono facilmente

intuibili, almeno genericamente: inquiniamo tantissimo, non siamo

“sostenibili”! Decisamente più impegnativo è trovare le risposte che servono

per capire come non inquinare, come collettivizzare il potere delle tecnologie,

come evitare che l’essere umano abusi di altri esseri senzienti (a cominciare

da quelli della sua stessa specie), vegetali, e delle risorse non viventi, e

impedire la distruzione del pianeta.

Da questi disagi universali nasce l’esigenza di reclamare la collettivizzazione e la

socializzazione delle tecnologie, criticando chi sviluppa piattaforme e

infrastrutture capitalistiche, mirando a emancipare chi le “subisce”, sovvertendo

gli attuali assetti proprietari dei mezzi

di produzione industriali e, soprattutto, quelli culturali.

WORKSHOP SU COME PROGETTARE IL DISSENSO:

LABORATORIO DI MEDIA-ATTIVISMO E PRATICHE TECNO-POLITICHE A PROVA DI

CAPITALISMO DIGITALE

Cominciamo dal primo workshop cui ho preso parte, moderato da

Luca Recano, attivista del “Laboratorio di mutuo soccorso Zero

81”. Per prima cosa, facendo un po' di critica e auto-critica

(da partecipante), devo dire (stando anche a quanto ho sentito dire dai “compa”

che hanno partecipato agli altri workshop e panel) che forse alcuni gruppi di

lavoro sono assomigliati più a dei panel e viceversa, ma va benissimo così,

sono comunque più che soddisfatto e convinto della “riuscita” dell’evento.

Il workshop riflette la “duplice” natura ed esigenza del

fest, che consiste nel fare pressione sui decisori politici ma anche nel

creare “conflitto” per attaccare la logica capitalista amplificata dalle

tecnologie.

Partiamo dunque da quanto esposto, sia nel workshop che

nell’incontro introduttivo, da Emanuele

Braga, con un background “filosofico” al servizio dei <<processi

di lotta>> nell’ambito dell’attivismo e dei movimenti sociali.

La politica consiste in un processo della costruzione della

società, e quindi in una serie di rapporti di forza materiali che si

ripercuotono sulle tecnologie che per questo, come si è già espresso, non sono

neutre: il relatore viene <<da una traduzione operaista e movimentista>>,

e già dai primi tempi dell'avvento di Internet frequentava luoghi come i centri

sociali in cui, all'epoca, si respirava un fermento per il potere e il

potenziale emancipatorio di internet, dove si sperimentava il “D.I.Y.”,

acronimo di “Do It Yourself” e quindi

indicante l’auto-governo delle proprie vite i tutti gli ambiti.

Quell'aria si respirava << in ogni hacklab>>, ma poi qualcosa è andato storto,

quelle tecnologie sono state direzionate in maniera totalmente opposta... C’era

la sensazione che <<potevamo ridisegnare il Mondo>>, ma

<<l’unione tra sperimentazione sociale sul modello del creativo, e

quindi degli artisti, e la digitalizzazione dell’economia, il “web 1”, ha

praticamente trasformato le nostre vite in un disastro>>

perché essendo sempre connessi e “a disposizione” siamo finiti a lavorare 24

ore su 24, per non parlare della precarizzazione del lavoro causata dal mito

dell’essere “imprenditore di te stesso”, dal fare a gara a chi è il più

creativo, insieme a un abbassamento dei salari vertiginoso.

<<Dopo 10, 15 anni ci siamo trovati, dopo quella

fase “desiderante”, ad acquisire coscienza del fatto che siamo stati un

laboratorio per distruggere la redistribuzione sociale a mezzo del salario,

precarizzare il lavoro, ed essere sempre a disposizione h24 senza distinzione

tra tempo libero e tempo per il lavoro. Poi è arrivato il “web 2.0”, conosciuto

anche in letteratura con l’espressione “capitalismo di piattaforma”, per capirci

siamo nel periodo dell’avvento di Social Network come Facebook,

GAFAM,

logistica, housing di piattaforma>> e quindi le piattaforme come AirBnb ecc.

In quel momento ci si è accorti, con una frase molto in voga,

che “il vero petrolio sono diventati i dati”, e quindi inducendo

l’immissione ed estraendo i dati dei “prosumer” (consumatori e fruitori allo

stesso tempo) si attivava il meccanismo di <<finanziarizzazione del

sociale>> nella cornice di un “capitalismo di piattaforma”

che è anche un “capitalismo di sorveglianza”, innescando tra militantə e

attivistə una discussione su come si crea “autonomia digitale”, <<come

si fa a non essere predati dei nostri dati>>, come dobbiamo

proteggere la nostra privacy e quindi <<come non alimentare quel

processo di valorizzazione che non veniva redistribuito dal monopolio

finanziario e che andava sempre più concentrato in quei monopoli>>,

oltre all’aspetto di come i nostri comportamenti, desideri e corpi vengono influenzati, di come viene disegnato

il consenso: <<sostanzialmente siamo

diventati delle protesi fisiche di algoritmi che decidono sui nostri tempi

di attenzione, sulle nostre energie, oltre al disegno sociale che c’è dietro>>.

Si è quindi cominciato a studiare come si creano relazioni,

elaborando degli “algoritmi del comune” nelle pratiche “analogiche” come

le assemblee, per comprendere i nostri desideri e a che cosa <<vogliamo

dare il consenso>>, <<perché non c’è una soluzione tecnica

al “politico”>>, questione che si è tentata di risolvere con

strumenti come le blockchain che servivano a decentralizzare il potere

capitalista ma poi, l’esempio di Bitcoin nell’era del “web 3”

purtroppo lo conferma, sono diventati dei potenti strumenti speculativi della finanza

tecnocratica (in maniera paradossale, per uno strumento che doveva rompere

il monopolio della moneta, e che forse già nell’ideazione iniziale era

programmato in tal senso, mi sentirei di aggiungere) che consumano ingenti

risorse ambientali con il data-mining, proprio perché si è

sottovalutata <<la sfida politica cadendo nel primato del “tecno-soluzionismo”>>,

e quindi la vera sfida dovrebbe essere capire “cosa vogliamo?!”.

A questo proposito il ricercatore e artista-attivista

snocciola poi una serie di esempi di forme di autorganizzazione e di

“dissenso digitale”, e ha spiegato che è in cantiere la pubblicazione di

una sorta di “timeline” per tracciare una genealogia di esperienze accomunate

da un rapporto dissidente con la

tecnologia, in collaborazione con il Museo

Reina Sofia di Madrid:

cominciamo dai progetti incentrati sulla “cura”, o per

dirla all’inglese sul “care”, <<degli esperimenti situati tra

l’analogico e il digitale, tra l’online e l’offline, che si pongono prima di

tutto il problema politico di necessità esistenziale, economica, di reddito,

ecc., per poi trovare delle soluzioni mentre si divertono a disegnare un “algoritmo”>>

che non necessariamente è “digitale”.

C’è il progetto “The Hologram” nell’ambito

della cura “peer to peer” (letteralmente in italiano “paritetico”,

abbreviato in P2P, e che nel linguaggio informatico indica una rete distribuita

e decentralizzata) ideato dall’artista Cassie Thornton. È una sorta di “algoritmo

analogico” che in concreto si traduce in un gruppo di ascolto dove

tre persone (che si riuniscono online o in presenza) si prendono cura di una

quarta considerando tre aspetti della sua vita: quello fisico/medico, quello

psicologico/emozionale e quello sociale/economico. Particolare attenzione viene

posta su queste tre dimensioni della persona curata, come in un “ologramma”

multidimensionale, invece che considerare quella persona come “merce” per

l’industria medica.

Nel percorso vengono dati dei consigli che poi, quando la

quarta persona è pronta, darà a sua volta in un nuovo “triangolo”, innescando

un meccanismo simile a quello di una catena di Sant’Antonio.

Il progetto socio-sanitario informale e femminista si ispira

al movimento delle “Cliniche della Solidarietà” in Grecia.

Per ovviare alla crisi del concetto di “cura” ci sono anche

le iniziative, i workshop, i sondaggi e i metodi elaborati di “Pirate

Care”, una rete di attivisti, accademici, professionisti impegnati in

un progetto di ricerca sulle pratiche collettive di muto aiuto e solidarietà.

Scopo iniziale del progetto era quello di “mappare” questo genere di esperienze

e collettivi, per poi in un secondo momento acquisire conoscenze al fine di

espandere questo genere di prassi legate al “care”, duramente attaccate e

disincentivate dalle logiche neoliberiste: ci sono quelle contro la

criminalizzazione della solidarietà e le brutalità della polizia, così come

quelle in favore al diritto all’abitare e per superare le politiche

razzializzanti, oltre che quelle per politicizzare la “pirateria”, restando nel

campo tecnologico.

Poi ci sono i <<percorsi

di sabotaggio di queste maledette piattaforme del capitale

con delle comunità che hanno trovato il modo di rubare i soldi, laddove

si concentrano, per poi creare degli schemi

di redistribuzione

economica che permette loro di pagare gli affitti o di avere reddito in posti

completamente precarizzati ed economicamente depressi fregando Spotify>>

e altri colossi del capitale digitale (a tal proposito è stato menzionato un

gruppo di italiani che avrebbe elaborato uno schema per aumentare

esponenzialmente gli ascolti sulla piattaforma di musica e podcast, creando un

reddito “artificioso” tramite canzoni brevi e inventando il genere della “Short

Wave”: online non abbiamo trovato tracce di questo gruppo nostrano, ma

nelle cronache è menzionato il caso di un cittadino americano che usava dei bot

per aumentare visualizzazioni e incassare una cospicua percentuale sui diritti

d’autore, “esperimento” che però è fallito con Spotify che gli ha fatto

anche causa per truffa).

Restando nel paradigma “Robinhoodiano” e passando nel campo

della finanza c’è <<un progetto che facemmo nel 2005 con dei compagni

finlandesi che si chiama Robin Hood Minor Asset Management: era un

algoritmo parassita che copiava i comportamenti degli hedge fund>>, noti anche come “fondi

speculativi”, che <<gestiva un fondo cooperativo che avevamo

costituito, e lo usavamo per creare una sorta di finanziamento per l’attivismo

mondiale>>. In pratica dopo aver sottratto linfa finanziaria ai

grossi “pescecani” e seguendo le loro stesse strategie, quei fondi venivano

destinati a diversi progetti di attivismo.

Tra i vari <<schemi che sono un enorme campo di

sperimentazione>> ci sono le “Alt-Coin”

legate al paradigma della “Moneta del Comune”, alternative al Bitcoin, per tentare

di impiegare le logiche alla base delle cripto-valute nelle economie circolari e solidali.

Costruendo valute per un modello economico alternativo si supera la

stessa natura della prima cripto-valuta della storia, di cui era prevedibile il

suo uso da parte del grande capitale finanziario, utilizzando soluzioni

“tecniche” che in realtà sono molto più semplici e praticabili

rispetto a quelle promosse dai circuiti mainstream, pubblicizzate tramite l’“hype”

connesso al machine learning e alle blockchain.

Tra questi modelli di attacco frontale al capitalismo

finanziario attuato “da dentro il sistema” per crearne un altro che si

sviluppa “dal basso”, spicca sicuramente l’esperienza “Robinhoodesca” di Enric

Duran Giralt, attivista catalano che “scroccò” quasi mezzo di milione di

euro in prestiti da più di trenta banche spagnole senza nessuna intenzione di

restituire il denaro, ma volendolo invece reindirizzare verso diversi progetti

solidali e anticapitalisti. La sua vicenda è direttamente connessa allo

sviluppo di FairCoin, a sua volta legato a FairCoop

e a Bank Of The Commons, dei tentativi di sviluppare sistemi

bancari, monetari e cooperativi alternativi ai modelli vigenti.

Oltre alle esperienze nel segno di “rubare ai ricchi per

redistribuire tra i poveri”, legate agli aspetti finanziari del dissenso

digitale, ce ne sono altre legate a svariati ambiti dell’agire umano e che

apportano un impatto positivo: per esempio c’è la piattaforma Basic Income Network per aggregare idee sul reddito minimo universale; oppure Dyne.org,

fucina interdisciplinare no-profit di software

libero (da non confondere con il concetto di open source);

e ovviamente degne di menzione sono anche esperienze di mediattivismo come Tactical Media

Crew e Indymedia.

Restando nell’ambito “medium”, ci sono gli esempi delle

cosiddette “Shadow Libraries”

(Sci-Hub, Monoskop, Memory

of the World, LibGen, il motore di ricerca Anna’S Archive ecc.) <<un patrimonio

incredibile di lavoro, manutenzione e messa a disposizione di accesso libero

attraverso la rete>> che operano in un’area tra il “grigio” e il

“nero” e quindi, a seconda dei casi, tra la potenziale o la palese violazione

dei diritti di autore e di utilizzazione economica in particolar modo di contenuti scientifici e accademici: la conoscenza

è potere, un potere che si acquisisce anche perché alcune parti del Mondo e

alcune classi sociali sono “privilegiate di default”, e distribuire più

equamente questo potere, condividendo in maniera libera risultati di studi e

ricerche, oltre a essere eticamente auspicabile potrebbe aiutare la

collettività globale nel trovare soluzioni ai problemi dell’emergenza

ambientale, o magari per trovare nuove cure mediche, ecc...

Invece molti di quei contenuti vengono strapagati più

volte ai grandi colossi editoriali: li paghiamo con le tasse

tramite onerosi accordi con le istituzioni accademiche, che si trovano a pagare

sia gli editori (e monopolisti/oligopolisti culturali e del sapere scientifico)

sia chi fa ricerca: in pratica le università pagano chi fa ricerca e poi pagano

nuovamente per l'accesso alle ricerche finanziate da loro;

li pagano gli stessi autori di studi e ricerche

(in particolare quelli “emergenti” e meno noti) per poi magari ricevere solo

“briciole” di profitto o addirittura rimetterci se le copie restano invendute,

dopo anni di sforzi (e in tanti casi di precariato) che vengono in larga parte

“sacrificati” in favore delle piattaforme che pubblicano, invece che per sé

stessi e per l’intera comunità;

e poi li pagano i singoli, studiosi e ricercatori ma

anche “comuni lettori mortali”, quando se lo possono permettere, restringendo

dunque la possibilità di contribuire al progresso dell’intera umanità solo a

chi è già privilegiato, un progresso (a detta di chi scrive non certo lineare)

basato a sua volta sull’accumulazione di conoscenze nei secoli, conoscenze che

andrebbero collettivizzate anche per essere conservate e tramandate meglio.

Forse le energie, i costi e i proventi derivanti e impiegati

nell’archiviazione e nella revisione dei materiali di studio (e

quindi quello che si definirebbe il “controllo qualità”) dovrebbero

essere sganciate dalla logica del profitto privato ed essere lasciate al

settore pubblico (cosa che dovrebbe essere naturale quando quelle ricerche sono

finanziate dal pubblico prima di essere “strumentalizzate” dai privati) e ai

volontari (oltre che agli stessi autori “vincolati” da accordi commerciali

iniqui) che attualmente sono “costretti” dal sistema editoriale a operare

nell’illegalità (difficilmente credo che tutt* i/le volontari/e siano dei "pirati”

assetate/i di soldi ma anzi, immagino che la maggiorparte siano assetate/i di

giustizia sociale).

In più tutti i volontari “pirati” stanno assolvendo al

compito di preservare la conoscenza, mentre rischiano ripercussioni

legali e di altro genere: se per caso i “server”, e quindi in soldoni i

computer, su cui sono salvati le poche copie digitali di un documento,

dovessero essere danneggiati o distrutti (un po’ come successe per la mitica Biblioteca

reale d’Alessandria), sarebbe impossibile o più difficile recuperare quei

lavori, quei pezzi di conoscenza. Invece se venisse facilitata e incentivata

una diffusione capillare di quelle conoscenze sarebbe anche più facile

conservarle e tramandarle.

Inoltre c’è un’altra questione, probabilmente ancora più

rilevante per gli impatti immediati sulla comunità umana, che non riguarda i

ricavi immediati del mercato editoriale ed è associata al fenomeno umano della corruzione:

privati e colossi dell’editoria potrebbero usare il “potere delle conoscenza”

per favorire altri privati “distorcendo” i risultati delle ricerche, incentivando

soprattutto quegli studi che generano ulteriori profitti per pochi e danni per

molti.

Per esempio potrebbero essere favoriti gli studi che

affermano come un determinato processo di produzione non sia poi così

inquinante come si crede, o magari che gli effetti collaterali di un certo

medicinale non siano poi così cattivi. In parole povere potremmo definire il

fenomeno come “corruzione accademica”, una questione su cui

l’hacktivista Aaron Swartz stava

lavorando: si ritiene che l’inchiesta giudiziaria che ha portato al suo

suicidio nasceva in realtà da un’“indagine” del cofondatore di Reddit su un database di pubblicazioni

accademiche in tal senso, piuttosto che dalla sua fantomatica intenzione di

arricchirsi o dall’ipotesi intermedia di “piratare” contenuti per

redistribuirli alla “Robin Hood” nei paesi saccheggiati dall’occidente, e

dunque poveri (se ne parla al 53esimo minuto del documentario/inchiesta “The Internet’s Own Boy” , spiegando che in precedenza Aaron scaricò più di 400mila articoli per

indagare, insieme all’avvocata Shireen A. Barday, su chi finanziava studi

giuridici con il fine ultimo di ottenere un trattamento più vantaggioso a

processo).

Bisognerebbe favorire la collaborazione tra ricercatori,

accademici e non, invece che fomentare una competizione esasperata che consiste

in una gara a chi fa “più punti” (e cioè a chi pubblica di più e con

editori più “prestigiosi”, o a chi “vende” di più inserendo i propri testi nei

materiali d’esame, magari per “rientrare” nei costi sostenuti in una sorta di

“self-publishing accademico”).

Aaron Swartz era anche l’autore del Guerrilla Open Acces Manifesto: invitava alla disobbedienza civile, non solo scambiando password e

scaricando articoli per conoscenti e colleghi, ma anche “piratando”

contenuti scientifici per ridare conoscenza, e dunque potere, pure agli

studenti del Sud del Mondo, spiegando che non è giusto rispettare delle leggi

palesemente inique che equiparano la condivisione della conoscenza al<<saccheggio

di una nave e all’omicidio dell’equipaggio>>. Se un numero

sufficiente di persone avesse seguito il suo invito, diceva, la “privatizzazione

della conoscenza” sarebbe stata solo un ricordo del passato. Brecht diceva

che “quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un obbligo”

e tutti noi, specialmente chi segue delle regole sapendo in cuor suo che queste

sono profondamente immorali, dovrebbe farsi qualche domanda in più sul rapporto

tra moralità e legalità, e agire di conseguenza (come minimo ingaggiando delle

“battaglie legali”, non solo in tribunale, se non si può o non si ha il

coraggio di ricorrere alla disobbedienza civile ed esporsi a ripercussioni

legali e di altro genere)...

Dopo aver trattato di diversi esempi di dissenso verso il

capitalismo digitale, la presentazione di Simone Robutti , informatico che

ha <<smesso di progettare software per iniziare a scrivere progetti>>,

ha intaccato la nozione classica e il tabù della “leadership”, proponendone un nuovo “archetipo”: negli

ambienti della sinistra radicale, e in particolare in quelli libertari, la

definizione classica di “comando” e “direzione” viene vista con sospetto, dato

che istintivamente fa venire in mente l’autoritarismo e il trauma storico della

gestione gerarchica del potere nel’URSS. Il concetto di leadership dovrebbe invece essere rielaborato,

e quindi superato, intendendolo come una proprietà da distribuire tra i

gruppi di persone il più equamente possibile, dato che è praticamente

inevitabile che alcune identità emergano più di altre: per esempio in

un’assemblea strutturata orizzontalmente certe individualità potrebbero

“sovrastarne” delle altre perché hanno una maggiore conoscenza di una tematica,

oppure semplicemente perché sono più propense a parlare in pubblico e meno

timide, facendo emergere quelle dinamiche di potere che si cerca di

contrastare.

Inoltre favorire delle forme di leadership è cruciale nei processi

di responsabilizzazione in cui tuttə si assumono la responsabilità di fare

qualcosa: se davvero “nessuno” fosse leader, chi si prenderebbe l’impegno di

portare a termine un determinato obiettivo, anche senza “comandare” altrə (o sé

stessə)? L’orizzonte ideale è quello in cui tuttə si impegnano e sono

“leader”, ma per tendere verso questa visione è necessario <<un

cambiamento non solo organizzativo, ma culturale, sociale e spirituale>>

in cui il/la leader non è chi dà un ordine, ma in cui tuttə lo sono in forme

diverse.

|

| Nello schema in foto l’attivista mostra una possibile schematizzazione di diversi tipi di personalità e le rispettive caratteristiche, una ripartizione teorizzata da Starhawk. |

Nell’ultimo intervento Ciro Ogliastro di Etica Digitale,

<<gruppo volontario indipendente di ragazzi e ragazze con l’intento di

riportare la persona e i diritti al centro del dibattito tecnologico>>, ha parlato di diverse questioni "storiche" riguardanti l'uso dei nostri dati da parte delle "big" del tech, e ha introdotto il concetto di Fediverso, un’alternativa

ai classici “Social”.

L’etimologia del termine deriva dall’unione di “universo” e

“federato”, un universo fatto di diversi social network che in qualche maniera

“ricalcano” la struttura di quelli mainstream.

Le differenze con questi sono però molteplici e sostanziali:

in primis non sono delle “piattaforme” accentrate nei server di

un’azienda privata, ma sono dei protocolli basati su linguaggi aperti,

comuni e personalizzabili, e i server su cui sono ospitati i dati sono diffusi

e quindi decentralizzati. Sui vari tipi di social-network

decentralizzati, di cui probabilmente Mastodon che rassomiglia a Twitter

è il più famoso, si possono creare delle “istanze” con regole che

vengono decise dalla community o da chi le fonda, ed è anche possibile seguire

profili di istanze diverse o “trasferirsi” senza perdere i propri “toot”

(il corrispettivo dei “tweet”) nel caso di Mastodon. Inoltre i diversi “social

federati” possono essere connessi tra loro senza dover per forza aprire un

account su ogni “protocollo-piattaforma” (in pratica sarebbe un po' come poter seguire un account su Instagram da Twitter). Gli algoritmi di solito

sono molto semplici, e includono nei “feed” i contenuti dei profili con

cui si è connessi in ordine cronologico, mentre gli algoritmi diabolici dei

social “classici”, basati su meccanismi

di raccomandazione, propongono contenuti sponsorizzati e “di successo” in

“feed” virtualmente infiniti da scrollare, con l’obiettivo di monopolizzare il

nostro tempo (che come le risorse sul pianeta è limitato, in opposizione a un

modello economico di “sviluppo” infinito) insieme alla nostra attenzione per

accumulare dati e renderci “il prodotto”, inchiodandoci allo schermo con

meccanismi molto simili a quelli impiegati nelle "macchinette" dei

videopoker e nei videogiochi altamente “addictive”.

Anche per questo si possono utilizzare una serie di pratiche

come il “detox digitale”(che potrebbe culminare in un vero e proprio

“boicottaggio” di questi), che consiste nel prendersi delle pause più o meno

lunghe dai social e programmando un uso sapiente di questi strumenti,

funzionale al nostro tempo, ai nostri obiettivi, e cercando di “eludere” i

contenuti che ci vengono propinati in automatico selezionandone di altri.

Banalmente, anche nel Fediverso potrebbero svilupparsi

fenomeni di centralizzazione e di polarizzazione all’interno di

“bolle informative” (ossia veniamo indirizzati o ci auto-indirizziamo verso

contenuti della “bolla ideologica” cui apparteniamo, rafforzando le nostre idee

e non aprendoci al “diverso”) e non è un caso che perfino Donald Trump ha

avviato “Truth Social” partendo dal codice di Mastodon. Nei vari

"nodi" del Fediverso potrebbero trovarsi una serie di profili “troll”

che veicolano contenuti tossici, oltre alla potenziale trasformazione in

“Grande Fratellino” di chi controlla materialmente i

server, sfruttando i dati che circolano sui PC usati dagli amministratori per

il funzionamento di un’istanza:

anche in questo caso le dinamiche “orizzontali” di progettazione,

controllo e “cura” sociale, che richiedono una certa dose di “protagonismo” e

molti sforzi pagati (al più) solo dalle donazioni, insieme alla semplice

possibilità (non attuabile sui social tipici) di abbandonare, creare ex novo o

criticare istanze, possono essere una risposta a queste problematiche.

Altre considerazioni sul Fediverso e su come usare

“sapientemente” e “in maniera alternativa” i social tradizionali, sono emerse

anche in un altro panel di Open For Future: quando

si vuole promuovere un contenuto, un collettivo o una “battaglia”, si può

scegliere di avere una presenza “tattica” su tutti i social mainstream,

cercando allo stesso tempo di far uscire gli “utenti” da quelle piattaforme.

È una questione molto spinosa proprio perché imprese come Facebook

e "Big G" hanno di fatto monopolizzato la “visibilità” di una

qualunque attività, per cui diventa molto difficile “farsi conoscere” o

semplicemente comunicare la propria esistenza senza passare tramite i loro

canali.

La strategia comunicativa potrebbe perciò consistere nel

classico “siamo presenti sui social” per poi veicolare contenuti che

“dirottano” l’attenzione verso iniziative di vita reale o verso il Fediverso.

Oppure si potrebbe scegliere, in maniera più radicale, di dire che “non siamo

presenti sui social, non ci mettete i like perché non ci importa e li

boicottiamo, incontrateci dal vivo”...

|

| Alcune vicende "storiche" sullo sfruttamento dei dati per fini politici, come il noto caso di Cambridge Analytica |

Infine c’è Bonfire, di cui si è parlato in uno dei workshop conclusivi, che è un “ambiente

social” e pezzo del Fediverso altamente personalizzabile con molti ambiziosi

obiettivi, tra cui quello di creare un ambiente che non sia solamente “non

tossico”, ma addirittura “terapeutico”, in particolare con delle forme

di controllo “positive” di chi ha particolari fragilità e dei/delle più

piccole/i da parte di genitrici/genitori e tutrici/tutori.

Nel video

si nota una riproduzione dello spazio “Làbas” tramite Minetest,

software libero alternativo a Minecraft del colosso di Microsoft:

tra i curatori del “mondo a cubi” aperto e libero c’è Marco Amato di Etica

Digitale.

Concludiamo questo paragrafo con una considerazione da tenere

bene in mente e che di solito riguarda molte delle esperienze “di conflitto”

e auto-gestionarie, così come quelle di “advocacy” e di pressione più

“riformista”, qualcosa che non possiamo non considerare come militantə e

attivistə: esperimenti e pratiche di questo genere da un lato potrebbero

essere troppo marginali e ridotte dal punto di vista dell’espansione al di

fuori dei circuiti delle militanza, ma anche da quello del sostentamento

economico. Mentre dall’altro potrebbero essere fagocitate dalle logiche

e dagli operatori del “mercato” o dalla politica con la “p” minuscola,

ossia quella tendenzialmente partitica e/o “cialtrona”...

PANEL SU TECNOLOGIA, SORVEGLIANZA E REPRESSIONE: DALLE

CARCERI AI CONFINI

Tra gli svariati incontri abbiamo deciso di prendere parte al

panel moderato dal giornalista Lorenzo Guadagnucci, in cui le tecnologie

erano messe in relazione con le tematiche della detenzione e della criminalizzazione delle persone in movimento, oltre a chi è

solidale con loro, due temi che non

a caso ricorrono spesso tra le pagine di questa Fanza/Blog/Rivista.

Ad aprirlo ci sono gli interventi di Ilaria Giugni e Francesca Bonassi, esperte di diritto e operatrici dell’Associazione

Antigone presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli.

Condividiamo pienamente l’orizzonte ideale abolizionista dell’istituzione penitenziaria che andrebbe ripensata radicalmente e

“hackerata” in senso politico/legale, un’istituzione

che è anche “tecno-repellente”: la

mancanza di fondi e risorse per avviare le attività che servirebbero alla

“rieducazione” dei/delle ristrette/i si ritrova anche nel settore tecnologico,

incrementando ingiustamente il grado di afflittività insito nella stessa pena e

incidendo sui diritti di quegli esseri umani, violazioni

di diritti al centro del loro intervento. Violazioni che nel caso di

donne e madri vengono amplificate dall’ulteriore stigmatizzazione per l’essersi

“macchiate” di un’azione ritenuta illegale in quanto generatrici di un essere

vivente, e non come “semplici” donne.

La scarsità di questi mezzi e l’assenza di tecnologia nelle

“quattro mura”, in una società “iperconnessa” in cui il confine tra virtuale e

reale si assottiglia sempre di più, si traduce in un’ulteriore “contenzione

virtuale”, dato che una serie di strumenti sono oramai indispensabili

per qualunque attività lavorativa o di studio

(e non parliamo di garantire l’accesso ai social network per postare trivialità

ma, banalmente, a un programma di videoscrittura e a materiali di studio su dei

CD, oltre che a connessioni “protette”, cose che almeno “sulla carta” sono programmate da più di vent’anni),

alimentando la distanza siderale tra le dimensione del “fuori” e quella del

“dentro” e negando la possibilità di emanciparsi... e quindi, in ultima istanza,

sostenendo il circolo vizioso della recidività invece che innescare

quello virtuoso di una presunta “rieducazione”.

Un effetto parzialmente positivo della tecnologia nell’ambito

del diritto all’affettività deriva

dall’utilizzo delle video-chiamate a distanza che in molti casi, in particolare

per i migranti o per chi ha familiari in luoghi distanti, costituisce l’unica

via di comunicazione con i propri cari. Questo metodo di comunicazione dovrebbe

comunque essere “accessorio” e non il principale, e bisogna ricordare che

l’Italia è molto indietro ad altri paesi dove periodicamente vengono previste

delle visite “private”, “intime”, mentre negli istituti nostrani l’affettività

fisica è completamente negata o relegata a un surrogato di sporadici

“tocchi” o “abbracci” durante le visite.

Tuttavia le operatrici hanno denunciato una serie di casi in

cui perfino la privacy delle video-chiamate viene calpestata: vengono

effettuate in luoghi non consoni come corridoi o addirittura all’aperto e al

freddo oppure, peggio, non ci sono abbastanza strumenti per farle proprio

perché magari la batteria del cellulare si scarica... E hanno anche raccontato

di due casi paradigmatici: la storia di Vincenzo che è stato trasferito in

Sardegna e con il padre disoccupato che può visitarlo solo una volta all’anno,

e quella di Svetlana rinchiusa da 22 anni dopo che ha ucciso il suo

“protettore” che non ha mai fatto nemmeno un colloquio.

Altra storia paradigmatica, legata però al diritto allo studio, è quella di Anna, che

sta studiando economia in DAD presso il Polo Penitenziario della Federico II:

non può certo seguire le lezioni quando ne ha bisogno, ma solo per “gentile”

concessione dell’autorità giudiziaria, o per meglio dire <<quando

vuole la penitenziaria>> che deve registrare tutto. Inoltre,

paradossalmente, l’acceso alla DAD è permesso solo per i corsi che si tengono

nella stessa regione.

E ancora: quando una detenuta viene trasferita in un altro

istituto i dati che la riguardano, come le presenze a lezione, vengono registrati

dalle maestre elementari su un foglio di calcolo elettronico che però non sono

trasferiti verso gli istituti di destinazione, e quindi la ristretta dovrà

sostenere nuovamente il percorso di studio.

Altro esempio dei paradossi dei diritti “tecnologici” negati

è quello di una detenuta per piccoli reati. Le relatrici ricordano che lei,

come tutti i detenuti che non avranno diritto alla "remissione del

debito", oltre a dover pagare le spese per il suo mantenimento in

carcere dovrà patire le conseguenze di un errore di un centro fiscale che

le ha permesso di ottenere i pochi spicci previsti dal reddito di cittadinanza.

Le operatrici avevano trovato un articolo online che poteva esserle utile ma la

consegna le è stata negata “in quanto scaricato da internet”...

Queste mancanze “digitali” si ripercuotono ovviamente anche

sul diritto al lavoro, e quindi sulla

possibilità di “telelavoro” e di formazione a distanza, e dietro le sbarre

prevale ancora la dimensione manifatturiera.

Il diritto su cui è fondata la nostra Repubblica, che di

fatto si regge più che altro sul precariato disattendendo quanto previsto dal

primo articolo della Costituzione, in carcere può trasformarsi in un vantaggio

sostanziale in favore del capitale: la popolazione carceraria è infatti anche

una “riserva di manodopera” particolarmente preziosa, dato che chi è

“dentro” ha meno da fare e quindi è anche maggiormente incline a lavorare

“stacanovisticamente”, oltre a essere meno propenso a far valere i propri

diritti.

Le esperienze e l’intervento del sociologo Valerio Pascali, membro del direttivo

regionale Emilia-Romagna di Antigone,

confermano le ampie lacune del sistema penitenziario che percorrono tutto lo

Stivale.

In più, in qualità di ricercatore, ha portato un altro

esempio dei bizantinismi burocratici

del sistema penitenziario che hanno ostacolato la sua attività di studio:

mentre faceva una ricerca etnografica di tipo qualitativo nel carcere padovano Due

Palazzi gli è stato vietato di entrare con qualunque dispositivo per registrare,

perfino quello con le cassette a nastro. Si è perciò ritrovato a dover

trascrivere a mano le interviste con i ristretti, compromettendo la qualità del

dato raccolto.

Altro punto che ha toccato è quello del ruolo della

tecnologia in relazione alla sorveglianza interna. Ha ricordato che

nelle rivolte scoppiate nei primi giorni dell’emergenza pandemica nel carcere

di Modena (in cui sono morte 9 persone in totale, alcune sul posto e altre

nell’immediatezza dei trasferimenti disposti) il mancato funzionamento delle

telecamere di sorveglianza non ha permesso di fare chiarezza sui punti oscuri

della gestione della sommossa, a differenza di quanto avvenuto invece a S.

Maria Capua Vetere, dove c’è un processo in corso e dove c’era stato un

tentativo di manomissione dei filmati (del ruolo delle telecamere e delle

immagini digitali in quello specifico frangente e, più in generale, in tutti

quei casi che dovrebbero fungere da deterrente per le brutalità delle polizie

ne abbiamo parlato nell’inchiesta sulla strage nelle carceri durante il lockdown).

Nella conclusione del suo discorso l’esperto di carcere cita

una frase di Elton Kalica (che ha iniziato il suo percorso di studi dietro

le sbarre diventando Dottore di ricerca in Scienze Sociali) e che racchiude

l’essenza malata dell’istituzione da ri-concepire dalle radici, intervenendo in

primis sui rapporti sociali: <<nell’attuale assetto sociale il

carcere è l’architrave per neutralizzare parte della popolazione vista come

nemica>>.

Non ci sono fondi sufficienti per garantire diversi diritti

basilari alle quasi 60 mila persone che vivono nelle prigioni italiane mentre,

al contrario, stiamo spendendo ingenti risorse per l’utilizzo di braccialetti e

altri dispositivi elettronici di controllo

che non sembrano incidere effettivamente sull’enorme problema del sovraffollamento,

e che invece potrebbero allargare <<a dismisura l’area del controllo

penale, fino a occupare spazi di tradizionale pertinenza dei servizi sociali>>,

come evidenzia un rapporto di Antigone dello scorso anno, basato su dati diffusi nel Regno Unito,

mentre per l’Italia non ne sono stati forniti abbastanza dalle autorità.

Bisognerebbe garantire i vari diritti, accesso

a Internet incluso (con le ovvie e dovute limitazioni) a tutta la popolazione

carceraria, prescindendo dalla logica premiale della concessione ed

elaborando una carta dei diritti digitali per i detenuti. Invece nelle

carceri vige un sistema “infantilizzante”, che va di pari passo con la scarsità

di risorse materiali e umane (e forse anche con la scarsa “voglia di lavorare”

di molti appartenenti al personale penitenziario), per cui per ogni minima

richiesta bisogna sempre compilare la famosa “domandina”...

Dopo aver parlato della mancanza di tecnologie che conduce

alla mancanza di diritti passiamo ad analizzare l’eccesso di tecnologia che

invece li mina (oltre al caso dei braccialetti elettronici), e che molto spesso

conduce a detenzioni arbitrarie e illegittime: Riccardo

Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha

presentato i risultati di due inchieste sulla sorveglianza digitale. La prima è

culminata nella campagna “Ban the Scan”

(“scansioni al bando”) per vietare l’uso, lo sviluppo e la vendita di

tecnologie per il riconoscimento facciale finalizzato alla sorveglianza di

massa.

|

| Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia |

La campagna, avviata nel 2021, si basa su tre ricerche in

altrettante città: New York, Hyderabad ed Hebron. Decine

di migliaia di telecamere vengono usate, insieme a dati biometrici e immagini

tratte da altre “fonti” come i social network, in uno scenario “orwelliano” e

distopico che viola diversi diritti umani, a cominciare da quello della privacy

naturalmente: queste tecnologie espongono migliaia di persone ad arresti

ingiusti, insieme all’incremento di discriminazioni verso minoranze

e comunità marginalizzate, tramite delle tattiche intimidatorie

“automatizzate”. Parliamo di un campo legislativo scarsamente regolato o

sistematicamente violato, con la capacità di effettuare “pedinamenti digitali”

passo dopo passo, alimentando pregiudizi e minando seriamente la coesione

sociale delle democrazie, e fornendo precisissimi strumenti di repressione agli

stati più autoritari.

Il rapporto pubblicato

riguardo l’“apartheid automatizzato” di Israele è il più recente delle

tre città. La parola apartheid non è usata dalla ONG per enfatizzare il livello di gravità che ha raggiunto

l’occupazione Israeliana, ma è parte organica di una richiesta al Tribunale Penale Internazionale e a tutti gli stati per avviare una causa di crimini

conto l’umanità.

L’utilizzo delle tecnologie“Red Wolf” e “Mabat

2000” serve a restringere ulteriormente la possibilità di movimento dei

palestinesi nella città di Hebron, nei territori occupati della

Cisgiordania, e a Gerusalemme Est, capitale dello stato palestinese, limitando

il diritto al lavoro, allo studio, all’acceso a strutture mediche ma anche solo

a incontrarsi con i propri cari. La ricerca di Amnesty si è avvalsa

della collaborazione di un’altra ONG, Breaking The Silence,

formata da ex militari israeliani.

I software per il riconoscimento facciale e la raccolta di

dati, presenti sia sulle telecamere dei checkpoint che sulle app dei

soldati occupanti, si integra a una serie di strategie per rendere

impossibile la vita dei palestinesi, favorendo quella dei coloni e

schedando (senza consenso) in appositi database chi è stato “attenzionato”

dalle forze israeliane anche solo per aver partecipato a proteste pacifiche

(solitamente represse da agenti sotto copertura con un uso illegale della

forza). In base a questi dati viene deciso se una determinata persona può o

meno passare un posto di blocco, esponendola anche a detenzioni

arbitrarie non necessariamente nell’immediatezza del controllo, e

prefigurando un futuro cacotopico in cui i cancelli dei checkpoint saranno

completamente robotizzati, e in un presente in cui le telecamere di

sorveglianza poste su diversi pali vengono usate come dispositivo doppiamente

“panottico”, e quindi non solo dall’interno verso l’esterno, e quindi da un

punto di osservazione posto nel centro di uno spazio, ma anche dall’esterno

verso l’intwebi.

Non sarebbe certo la prima volta che tecnologie

particolarmente invasive sperimentate in Israele vengano poi adottate nel resto

del Mondo. Alcune telecamere, sostiene il rapporto, sono state fornite dalla

cinese Hikvision e dall’olandese TKH Security, per

poi essere distribuite dall’israeliana Mal-Tech: Amnesty ha

formalmente interrogato le prime due sulla concreta possibilità che le loro

tecnologie vengano usate violando i diritti umani, e mentre l’azienda neerlandese

ha negato di avere rapporti con l’azienda israeliana (nonostante sul suo sito

fosse presente un documento che affermava il contrario) quella cinese non ha

fornito alcuna risposta.

Anche l’uso di questi mezzi nella città indiana di Hyderabad,

violando tutta una serie di normative della democrazia più popolata del

pianeta, hanno funzionato come una sorta di gigantesco campo di prova e di

implementazione degli stessi. Le “molestie automatizzate”, come le

definisce l’organizzazione, danneggiano le comunità già stigmatizzate del

paese: musulmani, transgender, adivasi e i “pària”, l’ultima casta del sistema

socio-religioso induista.

Negli USA invece diverse città hanno messo al bando il

riconoscimento facciale per la sorveglianza di massa, ma non New York dove

Amnesty ha intentato una causa contro il dipartimento di polizia,

spiegando che la tecnologia ha amplificando le dinamiche razzializzanti

al suo interno.

Le telecamere si concentrano nelle aree dove ci sono meno

bianchi, e un utilizzo massiccio degli strumenti di identificazione e

repressione è stato registrato durante una serie di proteste, come quelle del

movimento Black Lives Matter.

Emblematico è stato il caso di Derrick “Dwreck” Ingram,

tenuto ostaggio nella sua casa assediata da droni, polizia armata fino ai denti

con unità cinofile e un elicottero, dopo che una sua foto di Instagram

era stata diffusa con la scritta “ricercato”: pare che fosse stato accusato di

aver urlato nelle orecchie di un poliziotto (e quindi un reato minore) ed è

stato “riconosciuto” dal software circa due mesi dopo l’evento, nel 2020. Alla

fine i poliziotti, dopo averlo terrorizzato tentando di distruggere la porta di

casa, hanno lasciato il luogo perché non avevano un mandato.