SOCIALITÀ, FORMAZIONE INFORMALE, ARTE E POLITICA

Lo scorso Dicembre abbiamo preso parte all’atto

conclusivo della “Santa Feira”, la quinta edizione di un festival di arte ed editoria indipendente ospitato dalla collettività dell’Ex Asilo

Filangieri a Napoli.

Il Cronista Autogestito si è letteralmente

sdoppiato, documentando le iniziative organizzate nella tre giorni dalla sua

postazione stampa abusiva e, in veste di direttore-Tuttofare,

illustrando le autoproduzioni giornalistiche di questa “fanza/rivista” al banchetto, e

cercando nuove “alleanze” per portare avanti questo progetto o “fondersi” con

altri affini. Anche per questo, care lettrici, cari lettori, e car* lettor*, il

report dalla Feira che vi apprestate a leggere potrebbe essere ancora più

raffazzonato del solito... Ciononostante ci siamo sforzati di documentare al

meglio l’importanza e il valore delle fiere “alternative” al mainstream! E

soprattutto abbiamo imparato tante cose nuove…

A Marzo aveva già pubblicato uno strampalato

e dettagliato resoconto del primo atto della “Santa Feira 2023”: nella

scorsa puntata, oltre a recensire la fiera ci siamo focalizzati sulla definizione

di cyborg (tema centrale dell’edizione era il cyberfemminismo del “Manifesto

Cyborg”, della filosofa Donna Haraway), sul concetto di cyberpunk,

sull’intreccio tra arte e impegno politico (intendendo la politica in

senso lato, e non necessariamente concependola come esclusivamente “partitica”)

e ovviamente abbiamo anche parlato sinteticamente de “L’Asilo”, spazio

liberato nonché uno dei cosiddetti “beni comuni” napoletani.

La tre giorni conclusiva di questa quinta edizione ci è

sembrata un po’ “off-topic” rispetto alla precedente, nel senso che si è

parlato poco di cyborg e di Donna Haraway... Tuttavia non la riteniamo meno

valida: festival del genere rappresentano dei momenti di

aggregazione fondamentali per sperimentare pratiche autogestionarie! Inoltre

alcuni dei temi trattati durante le iniziative hanno aiutato il sottoscritto,

il Cronista Autogestito, a comprendere alcuni concetti e nozioni chiave sul mondo

dell’Arte Urbana (e quindi a un primo approccio sulle definizioni di

street art, muralismo, writing, graffiti e tagging), sulla storia del

femminismo in Italia, e sulla scena della Ballroom, un “sotto-movimento”

(“sub-cultura” o “sotto-insieme”) della comunità LGBTQIA+. Partiamo

proprio da quest’ultima, con un primo “articoletto nell’articolone” che ci

introduce al “sotto-universo” della Ballroom e che si sforza di fare chiarezza

su alcuni termini specifici. Nella conclusione invece, prima di documentare il

livello sociale e artistico che si può ammirare in una fiera del genere con un tour virtuale tra i banchetti,

parleremo anche di un’importantissima battaglia ambientale e legale portata

avanti in Salento per salvare un bosco secolare.

|

| Lo "swag" dalla Feira che il Cronista Autoprodotto aggiungerà alla sua collezione di autopoduzioni underground |

BALLROOM E VOGUING: LA “TALK” CON JUPITER JUICY DI VESUVI-HA

Jupiter Juicy, la principale relatrice e ospite della

“conferenza informale”, nonché uno dei volti più noti della ballroom partenopea

“Vesuvi-ha”, ha ripercorso la storia di questo fenomeno

artistico e sociale. Nell’incontro, moderato da Isabella Pinto, attivista trans-femminista, ricercatrice e scrittrice, ha fornito

una serie di definizioni preliminari, quasi tutte di derivazione anglosassone o

che mescolano inglese e italiano.

Partiamo dunque da due termini spesso confusi, e cioè “transgender”

e “transessuale”: il primo è più generico e indica le persone che non si

identificano con il genere e con l’espressione di genere assegnati alla nascita,

anche superando il binarismo “maschile-femminile”.

Il secondo tende invece a essere utilizzato per una persona

che intraprende un percorso di affermazione di genere (detto anche di trasformazione

o transizione di genere) che può essere sia sociale (per esempio utilizzando

un nome diverso da quello anagrafico, scegliendo uno specifico abbigliamento, adottando

comportamenti percepiti come coerenti con il genere in cui ci si identifica,

ecc.) che medico (tramite un intervento chirurgico o l’uso di

farmaci per avvicinarsi il più possibile al genere di elezione). Quello del

transessuale, spiega Jupiter, è quindi un percorso <<per passare da un

binario a un altro, per arrivare da “A” a “B (…) Si differenzia dalla parola

transgender, la persona che decide di non essere “A” e nemmeno “B” in un

momento preciso della propria vita o per sempre. Fare del passing>>, letteralmente “passare per” e quindi non farsi

identificare come persona trans, <<significa

essere arrivati al “B”, dopo che sono nata “A”. Se io sono nata uomo, voglio

effettuare questo percorso e voglio il passing, starò attenta a delle

determinate situazioni che possono essere la barba, le sopracciglia, il tipo di

parrucca che utilizzo. Ciò per il semplice fatto che qualsiasi dubbio che gli

altri possono avere mi può portare alla morte>> nel peggiore dei casi,

dato che viviamo in una società dove dilaga l’omolesbotransfobia e la

violenza patriarcale. <<Questa cosa qui mi fa stare più attenta a

determinate situazioni perché sappiamo che a volte riusciamo a vivere

“soltanto se…”>>, e cioè soltanto se si viene costretti a

“mascherare” la propria identità e personalità.

La storia della ballroom inizia con Crystal LaBeija,

donna trans della comunità black-queer, fondatrice del movimento e Drag-queen.

DRAG è l’acronimo di “dressing as a girl” (vestirsi come una ragazza), perciò denota una persona, di solito di sesso maschile, che si esibisce in

delle performance, imitando degli attributi solitamente connessi al genere

femminile, tramite l’uso di trucco, parrucche, movenze, ecc. Specularmente si

parla anche di Drag-king, e su questo concetto ci ritorniamo fra poche

righe.

Jupiter racconta che, quando la creatrice della ballroom <<faceva concorsi con persone bianche, schiariva il tono del suo viso al punto tale da non riuscire a riconoscersi>>. L’utilizzo del make-up per evitare la discriminazione “estetica” rispetto alle persone bianche emerge anche da una frase, che si ritrova nel documentario sulla sua vicenda intitolato “The Queen”: <<il tuo trucco è terribile!>>. Crystal si stanca e decide di creare uno spazio sicuro dedicato alla comunità black-latina-queer, comincia a portare a casa sua persone marginalizzate, <<costrette a vivere per strada e a svolgere dei lavori che magari non volevano fare>>, e in particolare quelli legati al sex-work o al proibizionismo delle droghe, principali impieghi monopolizzati dal welfare criminale, che andrebbero normati anche solo per evitare forme di sfruttamento che sono tra le peggiori.

Per questo si ritiene che Crystal abbia dato inizio anche al

cosiddetto “house-system”, che consiste principalmente in dei collettivi

e rispettivi luoghi, noti semplicemente come “house”: non solo un

ambiente dove allenarsi e affinare le doti finalizzate alla performance, oppure

in cui scambiarsi consigli anche legati al sex-work, come per esempio

quali sono i posti in cui si può “battere” con meno rischi, quali sono gli

strumenti per evitare le malattie sessualmente trasmissibili, su come vestirsi

per evitare attacchi violenti e salvare la propria vita, in un contesto in cui

<<si moriva per il proprio modo di essere>>... Sono dei

posti in cui vivere materialmente in maniera sicura, dei luoghi e dei gruppi di

persone con dei legami basati su una comune stigmatizzazione e sulla resistenza verso quest'ultima, che forse si

potrebbero definire delle “famiglie informali” o “famiglie

alternative”. Ogni “house” ha una sorta di cognome da tramandare e, spiega

Jupiter, anche il suo cognome d’arte, Juicy, deriva da una house. Le figure più autorevoli

di queste “case” vengono chiamate “Mother” o “Father”.

Invece il “Voguing” o “Vogue” è una delle

diverse categorie di questo tipo di competizioni, probabilmente il più noto

della scena ballroom: le persone che si cimentano nella performance comunicano

il proprio vissuto, i conflitti contro la marginalizzazione, l’intreccio delle

loro storie con movimenti e danze. Jupiter spiega che secondo lei/loro <<fare

il voguing non significa fare parte della ballroom. Stare dentro

la ballroom è una cosa per tutte tutti, ma non è per tutti e tutte>>,

in quanto pure essendo all’interno di uno spazio sicuro <<devi

comunque tirare fuori le unghie>>, anche se non rischi di morire o di

essere perseguitat3 come avverrebbe nel mondo esterno.

All’interno del voguing ci sono diverse categorizzazioni di spettacoli che possono anche variare. La “Realness” (realtà) consiste per esempio nel dimostrare “realtà” e “naturalezza” in una performance dove si imitano comportamenti che sarebbero tipici di uno specifico genere e relativa sessualità: per esempio una donna transgender (persona alla quale è stato assegnato il sesso maschile alla nascita, in acronimo MtF -male to female-) deve riuscire a “passare” come donna. La giuria decreterà in base a ciò chi è la vincitrice di questa specifica sottocategoria di voguing, nota come “Femme Queen Realness”. Viceversa un uomo transgender (persona alla quale è stato assegnato il sesso femminile alla nascita, in acronimo FtM -female to male-) dovrà “passare” come uomo per vincere il titolo di “Transmale Realness”. In più bisogna notare che, secondo il regolamento che abbiamo consultato, il fatto che una persona abbia intrapreso un percorso di transizione sociale o medico è indifferente.

Altro genere di competizione affine è la “Executive

Realness” (realtà manageriale). In questo tipo di performance degli uomini

gay si sfidano facendo finta di essere dei dirigenti di azienda, un ruolo che

la società maschilista tende ad affidare solo a persone eterosessuali. Altro tipo di

competizione simile può essere quella in cui uomini omosessuali, bisessuali e cisgender

(dunque uomini che si sentono appartenenti al genere maschile) devono

“passare” come eterosessuali. In sostanza nella categoria “Realness” si può

anche gareggiare per “passare” come etero se si è gay, oppure come cisgender se

si è transgender. Perciò queste capacità di recitazione possono essere usate

sia per resistere che per conformarsi alle convenzioni su genere e sessualità

che la società impone.

In questo video un esempio di “Executive Realness” tratto

dal documentario cult “Paris Is Burning”

Nella competizione si gioca, ma nel mondo reale, in contesti come quello lavorativo o per strada, queste capacità di opporsi o conformarsi alle convenzioni dominanti, e quindi a ciò che viene imposto come “normale”, possono essere usate sia per affermare la propria identità rompendo con gli opprimenti schemi sociali, sia per mascherarla al fine di essere accettat3 su un posto di lavoro o per difendersi da rapine e attacchi fisici. <<Provate ad uscire come sono conciata oggi>>, spiega Jupiter, in un paese della provincia di Caserta o Avellino, ma anche in una grande città come Napoli, e vi rendereste conto del rischio che si corre, dato che si potrebbe anche morire andando <<a fare la spesa vestita così>>. Per alcun3 usare queste abilità recitative potrebbe sembrare una sorta di “tradimento” verso le istanze di chi lotta per un Mondo che riconosca pienamente i diversi orientamenti sessuali e le differenti identità ed espressioni di genere. Jupiter, invece, argomenta che ci possono essere delle scelte dettate da <<necessità di persone che intraprendono un determinato percorso>> come quello di una transizione di genere. Sono delle <<situazioni molto personali>>, delle sfide come quella del “vogue femme” in cui devi dimostrare il tuo lato femminile e relativi stereotipi, sondando e mettendo <<in discussione il proprio modo di essere>>. L’ambiente di una house, in aggiunta, può aiutare ad essere più liber3 nell’esplorare la propria sensualità, oltre a fungere da punto di aggregazione per parlare e scambiarsi consigli all’interno di una comunità transfemminista, dai dubbi sui farmaci per un percorso di transizione alle connessioni tra arte e amore.

Ritornando sul concetto di “Drag Queen”, Jupiter

racconta che l’origine di questa pratica risale ai tempi di Shakespeare, quando

alle donne era vietato recitare in teatro e a molti uomini <<piaceva

vestirsi da donne>> mentre impersonavano ruoli femminili... A partire

dagli anni ’60 il termine ha cominciato a includere <<persone transgender,

transessuali, travestite, non binarie, gender non conformi>>, poi

negli anni ’80-90 <<si è cominciato a parlare del concetto di

transessualità. Dentro la Ballroom accadde una cosa molto interessante: le Drag,

l’insieme di queste persone, walkavano -sfilavano ndr- “realness”>>,

e alcune vincevano, acquisendo così anche il consenso della propria comunità.

Quella vittoria non serviva solo a ottenere un premio, ma era anche la prova che

si riesce a vivere <<nella società bianca, etero, cis e patriarcale fatta

dagli uomini>>.

La ballroom è quindi anche affidarsi <<alla propria

comunità che ha detto “ok, tu puoi farlo!”. È fiducia, è amore, e senso di cura

e protezione, anche quando ti dicono “no”, “non va bene”>>. Anche

quando qualcun3 subisce “chop”, ossia si viene eliminat3 da una

competizione, si cresce! La ballroom ti insegna a sopravvivere, argomenta

Jupiter, e non è finalizzata principalmente alle <<proteste in piazza,

anche se queste situazioni vengono appoggiate. Devi imparare a sopravvivere! Se

per esempio sei costretta a essere una sex-worker, a fare un lavoro che non

vuoi fare, la ball ti offre tante altre opzioni>>. La comunità ti

può dire <<ti insegniamo noi come trovare un altro>> impiego.

<<Magari tu che sei alta due metri e hai una coscia stupenda sei una modella>>,

e di conseguenza puoi fare altro... Solitamente agli eventi della ballroom il pubblico

paga una piccola “tip” (mancia) all’entrata, e quel premio può aiutare

ad emanciparsi economicamente, oltre a invogliare ad allenarsi con maggiore

impegno ed entusiasmo.

Nella ballroom c’è poi un capovolgimento di ruoli: <<non

è che il maschio bianco, cis ed etero non può entrare nella ballroom>>, ma

deve partecipare rispettando tutt3, a partire dalle “femqueen” che fuori

<<sono le più discriminate>>.

Ci si sfida costantemente, talvolta anche a colpi di “shade”, delle battute sottili e al vetriolo che servono per stimolarsi a vicenda, <<perché fuori ci mangiano. La gente come noi fuori non vive>>. Questo tipo di competizione, precisa la moderatrice dell’evento, <<non mira a distruggere l’altra>>, non è esasperata come quelle imposte dalle logiche liberiste sociali e di mercato, non è <<io mi affermo contro di te>> ma è finalizzata proprio a forgiarsi per la battaglia che si affronta fuori da quell’ambiente sicuro, a praticare scambi per crescere.

Anche la presenza di “madri”, “padri” e “icon”, ossia le

figure più sagge, autorevoli e note all’interno del gruppo, rappresenta l’esistenza di una gerarchia. Per questo la ballroom rende <<molto visibili diverse cose>>, come <<visualizzare qual è il potere

all’interno del gruppo, un qualcosa che va a scardinare un ideale che non

funziona più tanto: quello del “siamo tutti uguali a tutti”, ma sappiamo dalla

vita di tutti i giorni che non è così, come anche nella pratica della ballroom,

che è un altro mondo immediatamente>>.

A proposito di relazioni intra-umane e con altre specie,

la ricercatrice richiama anche il “Manifesto delle specie compagne”

di Donna J. Haraway, testo gemello del “Manifesto Cyborg”.

Se ho ben capito ciò che intende Haraway (e anche Isabella con il suo breve richiamo),

la/il cyborg potrebbe essere definita come una “specie compagna” completamente

artificiale, che accompagna e si ibrida con gli esseri umani da tempi più

recenti rispetto a quella del cane. La specie dei canidi, in quanto “eletta”

dagli umani, ne riflette virtù e pecche, oltre a completarsi vicendevolmente

fino al punto che talvolta ci dimentichiamo di essere due tipi di mammiferi

diversi. Per esempio ciò avviene con la sinergia tra l’olfatto potentissimo di

una e la vista formidabile dell’altra, o quando trattiamo i cani come membri

della nostra famiglia. La specie a quattro zampe più alleata e “compagna” di

noi primati è una delle tante che è stata sfruttata dall’uomo per svolgere una

serie di lavori, e perciò usata come “strumento” specista in un’ottica antropocentrica. La stessa visione che non considera l’ecosistema come un

organismo, e la stessa visione che impone delle separazioni nette tra cultura,

natura e tecnologia. Così facendo si attuano anche le discriminazioni sulla

base dell’etnia e del genere, oltre che in base alla specie. Per questo una

pratica come quella della ballroom ci può insegnare a <<prendere

dagli altri e dalle altre, il nutrirsi. Non quello che ci insegna la

società, e cioè prendere per appropriarsene e per distruggere l’altro>>.

Jupiter ricorda di quando è arrivata la Ballroom a Napoli

quattro anni fa, con l’organizzazione dell’evento “NeaBALLis”, tra i più importanti d’Europa in una città tradizionalmente “femminiella”. Infatti

la figura del femminiello, quella di un uomo che esprime tratti

tipicamente considerati del genere, fa parte della cultura popolare partenopea

da secoli.

Da circa un anno all’Asilo, uno spazio animato

principalmente da artiste e artisti, si tengono degli allenamenti con persone

che vengono da tutta la regione per vivere l’atmosfera del voguing e

sperimentare le pratiche autogestionarie della ballroom. Nonostante le

difficoltà che si vivono nel centro storico di Napoli, e di riflesso anche

all’Asilo, è un posto molto più sicuro di quello in cui ha iniziato Jupiter,

con un tetto e un cancello chiuso <<per un momento safe dedicato alla

nostra comunità>>: <<all’inizio mi allenavo di notte con la

mia “mother”, che è più piccina di me, sotto la Galleria Umberto con i bambini

che giocavano a pallone e prendendoci a pallonate>>. Gli allenamenti si

tengono ogni Martedì dalle 16:30 alle 20:30, e sono svolti in modalità Free-Training (letteralmente

allenamento libero), cioè si impara guardando chi ha più esperienza o chi è più

portat3 ad eseguire specifici movimenti, come la classica “spaccata”.

L’ultima giornata della fiera c’è stata anche una

performance della “casa” di Vesuvi-ha in cui, oltre a ballare e a recitare con

il corpo, alcune artist3 che esponevano ai banchetti hanno “walkato” con le

loro opere. Dopo una spiegazione di quanto rappresentato su tela la platea

votava per acclamazione.

“FUCK FEMINISTS”: UN DOCUMENARIO AUTOPRODOTTO SU ARTE URBANA E FEMMINISTA

Come la “talk” sulla Ballroom ci ha insegnato tanto anche

sulla cultura LGBTQ+ in generale, così anche la proiezione del documentario “Fuck Feminists - Voci femministe nel mondo della street art” ci ha introdotto a

delle nozioni basilari del campo artistico e della storia del femminismo.

Il titolo sarcastico del documentario di Erika Alice Segni Rotiroti prende spunto da un fatto di cronaca: l’8 Marzo del 2013 alcune attiviste dipingono la scritta “Feminist” su un muro della capitale. In via dei Sardi erano disegnate anche le sagome di più di 107 donne mentre si tengono per mano, simboleggianti le vittime di femminicidio tra Gennaio e Novembre 2012 (oggi le sagome disegnate sono più di 250).

Qualche giorno dopo qualcuno commette uno sfregio scrivendo

accanto un’altra parola inglese: “Fuck”. Il significato della scritta e dell’opera,

più volte oltraggiata nel corso degli anni, viene perciò ribaltato. Le

attiviste hanno poi deciso di lasciare la scritta in quella maniera, in quanto

indicativa del perché è importante incidere sulla nostra società a partire

dalle pratiche e dalle rivendicazioni femministe, oltre che per la

testimonianza delle diverse forme di violenza patriarcale.

Il documentario ci convince del fatto che l’arte deve

essere militante. Deve veicolare messaggi che stimolino critica, conflitto

e riappropriazione liberatoria degli spazi fisici e culturali, mentre troppo

spesso è finalizzata al mero intrattenimento, ai capricci estetici di singoli

artisti e ,ovviamente, al puro profitto in una società che è capitalista e

patriarcale.

Le voci delle esperte intervistate che ci introducono al

mondo dell’arte urbana sono quelle di Percy Bertolini

(street artist e fumettista), Fabiola Naldi (critica e storica dell’arte), Marta Seravalli (autrice di “Arte e femminismo”) e quelle del

collettivo-galleria “Uovo alla Pop”.

Le immagini di opere che intrecciano arte, politica e femminismo sono quelle di svariate artiste e collettivi di donne e identità non binarie. Tra le tante ci sono: le tipe anonime del collettivo femminista e intersezionale attivo dagli anni ‘80 note come Guerrilla Girls; Miss Me che ha canalizzato la rabbia per una violenza subita in un “ingegnoso vandalismo” (“artful vandalism” è la definizione che dà alle sue opere); Bastardilla la cui opera, una “finestra” da cui si osserva la sua mente, ruota intorno alla violenza che le donne subiscono ma anche alla capacità di resistenza e resilienza; Shamsia Hassani di origine iraniana, trasferitasi da bimba in Afghanistan, dove le è stato vietato di fare arte in quanto precluso alle donne; Kiki Skipi con i sui lavori onirici e autobiografici; MP5 con il suo stile deciso fatto di linee in bianco e nero che ricorda i fumetti fondendo mitologia classica a tematiche politiche odierne; Gio Pistone con le sue creature stilizzate, fantasiose, colorate e gioiosamente mostruose (che si ritrovano anche sulla copertina di una zine di ciclismo femminista che abbiamo visto al CRACK!Cannibale); Croma, che non usa mai la bomboletta per i suoi murales impegnati (che abbiamo incontrato la prima volta allo UE’ FEST 2022).

Nel documentario si trova una breve introduzione alla storia

del femminismo contemporaneo in Italia, a partire dalla sua nascita nei

tardi anni ’60. Tra la fine del ’69 e l’inizio del ’70 tre storiche attiviste

danno vita al collettivo “Rivolta Femminile”: sono Carla Lonzi

(scrittrice, editrice e critica d’arte), Carla Accardi (pittrice) ed Elvira

Banotti (giornalista e scrittrice). Lonzi fonda la casa editrice “Scritti

di Rivolta Femminile”, e le tre attiviste pubblicano nell’estate del ‘70 il

“Manifesto di Rivolta femminile”.

Tra i 65 punti del manifesto, pubblicato e affisso sui muri

di Roma e Milano e diffuso anche in forma di volantino, troviamo la pratica del

separatismo femminista. Infatti nella conclusione si afferma: <<comunichiamo

solo con donne>>. Dal manifesto emerge chiara la critica e la

contrarietà all’istituzione del matrimonio <<che ha

subordinato la donna al destino maschile>>. Nello scritto

troviamo anche una delle principali istanze di quel periodo, purtroppo ancora

attuale, e cioè la rivendicazione per l’interruzione di gravidanza e per la

libertà di scegliere cosa fare con il proprio corpo: <<la negazione

della libertà d’aborto rientra nel veto globale che viene fatto all’autonomia

della donna>>. Non vengono risparmiate critiche nemmeno al materialismo

storico marxiano che non considera il doppio sfruttamento che subiscono

le donne, quello sui luoghi di lavoro e all’interno delle mura

domestiche: <<Sputiamo su Hegel. La dialettica servo-padrone è una

regolazione di conti tra collettivi di uomini: essa non prevede la liberazione

della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. La lotta di

classe, come teoria rivoluzionaria sviluppata dalla dialettica

servo-padrone, ugualmente esclude la donna. Noi rimettiamo in

discussione il socialismo e la dittatura del proletariato. Non riconoscendosi

nella cultura maschile, la donna le toglie l’illusione dell’universalità>>.

Lonzi quindi è una di quelle

figure che getta le basi per la lotta femminista in Italia, in un periodo in

cui la cultura antagonista era molto forte. A un certo punto abbandona il

lavoro di critica d’arte in un mondo chiuso e machista, un mondo in cui la

pratica femminista non andava d’accordo con l’arte. Si dedica perciò

completamente alla militanza scrivendo saggi e curando un'intensa attività

editoriale, oltre ad avviare il primo movimento femminista organizzato italiano,

costituito dai gruppi di “Rivolta Femminile”. Nel 1973 lascia quel movimento in seguito a una rottura

“parziale” con Accardi, contrasto legato proprio alla difficile

conciliabilità tra l’attività artistica di quest’ultima, svolta in un mondo troppo maschile, e l’attivismo femminista. La pubblicazione del manifesto inaugura l’esplosione

di una produzione editoriale di pubblicazioni autoprodotte e informali. Nel

documentario si menziona anche “Effe, mensile femminista autogestito”, una

produzione editoriale fluida nata nel ‘73, che fungeva da organo di informazione

e da connettore tra diversi collettivi (l'archivio storico è consultabile

online).

Passiamo ora a cercare di fare chiarezza su una serie di definizioni relative alla street art spesso confuse o con delle linee di demarcazione non completamente nette.

Iniziamo proprio dall’arte di strada (traduzione letterale dell’espressione inglese street-art) o arte urbana: con queste espressioni ci si può riferire a svariate forme di arte in spazi pubblici, per lo più raffigurazioni su muri e pareti, che trasformano il contesto urbano in una galleria d’arte a cielo aperto. Possono essere disegni fatti con bombolette spray o pennelli, illustrazioni incollate tramite adesivi o poster, superfici decorate usando degli stencils (delle “maschere” che funzionano con lo stesso principio del normografo usato a scuola), immagini e video da proiettare, ma anche mosaici, sculture e così via. Nell’accezione italiana del termine potrebbero ricadere anche cantanti, musicisti, mimi e svariati performer, mentre l’espressione inglese connota principalmente chi si cimenta nelle arti figurative e, in particolare, tende a essere usata dai media in senso positivo per descrivere opere create in maniera legale e socialmente accettate.

Secondo alcuni la pratica del “graffiti-writing”, o

semplicemente “writing” (e cioè letteralmente “scrivere”), va esclusa dal novero della

street-art. Questi termini sono solitamente usati con una connotazione

fortemente negativa, anche perché nasce in un contesto di completa illegalità e, molto spesso, si traduce in delle scritte dallo scarso valore

tecnico-artistico e in puro vandalismo, o anche in scritte di singole parole

gradevoli da guardare ma indecifrabili (wildstyle). Tendenzialmente è vista male anche negli ambienti transfemministi...

La sottocultura dei primi “writers” ha origine negli anni

’70 dall’universo dell’hip-hop americano. I writers disegnavano principalmente

delle scritte, delle “tag” (letteralmente etichette) raffiguranti il

proprio nome o pseudonimo in maniera stilizzata, talvolta accompagnato da

riferimenti al quartiere di residenza (come nel caso di “Taki 183”,

considerato il padre del writing). Scopo principale è perciò quello di

“imporre” un nome, marchiando letteralmente il territorio e sfidandosi

tra writers e relative “crews” (ossia gruppi di writers). A volte la

“sfida” consiste nel riuscire a “taggare” il proprio nome in luoghi di difficile accesso, come i depositi dei treni altamente sorvegliati.

L’accrescimento dell’ego di chi riesce a compiere tali “imprese” si riflette

anche nell’altissimo livello di virtuosismo tecnico che molti riescono a

raggiungere nel “lettering”, ossia nello stile in cui vengono disegnate

le lettere. Il problema però è che in genere tali opere sono completamente

svuotate a livello contenutistico, allontanandosi dallo scopo dell’arte come

impegno politico e scadendo in un puro esercizio di stile. Le regole storiche del

“game” del writing riflettono una cultura piramidale, patriarcale e

marcatamente sessista. In primis perché gli spazi eletti non sono per

niente “safe” per alcune categorie di persone, ma anche per delle norme specifiche di questo “gioco”. Per esempio, oltre al concetto di competere per

marchiare un territorio, quando si ritiene che la scritta di un avversario sia

infantile, e perciò ritenuta un “toy” (giocattolo), allora questa viene

“crossata”, il ché sostanzialmente equivale a parlare sopra qualcuno.

Alcuni considerano la stree-art come un’evoluzione del writing (ipotesi avversata da Fabiola Naldi nel documentario) o della “graffiti art” più in generale, e cioè di opere disegnate principalmente con bombolette, aerografi e pennarelli che non rappresentano soltanto delle scritte. Si sarebbe passati da quello che viene largamente considerato vandalismo a un tipo di arte riconosciuto, ma che in alcuni casi scende a compromessi con il “mainstream”. Per questo alcuni tracciano una linea di demarcazione tra un graffitismo che nasce per strada, romanticamente “anarchico”, in contrasto con il potere costituito, e una street art che tende a essere troppo commerciale e strumentalizzata, e che proviene dagli studi. Secondo chi scrive il mondo del “tagging” (non quello dei graffiti contemporanei in generale) è finalizzato principalmente ad alimentare una competizione esasperata, paragonabile all’anarco-individualismo e il cui senso è diretto alla “cerchia” di chi partecipa al gioco, mentre tramite le svariate forme di street-art si possono veicolare i più svariati e profondi contenuti, nel bene e nel male...

|

| Foto di repertorio di alcune opere di graffiti art e writing scattate a Napoli da "Lo Skietto" |

Inoltre è da notare che anche un atto puramente vandalico potrebbe

innescare un processo virtuoso: qualcosa viene percepito dalle istituzioni come

imbrattamento, poi si decide di “ripulire”, e infine si concede legalmente il

permesso di creare qualcosa di nuovo. Il problema conseguente risiede però nelle probabili limitazioni alla libertà di

espressione… E cioè alle decisioni sullo stabilire cosa è appropriato o

meno e, soprattutto, a chi le deve prendere queste decisioni!

Al di là delle divisioni manichee tra “writing buono” e

“street-art cattiva” e viceversa, non è un caso che il collettivo “Uovo alla

Pop”, con la sua curatela, compie molti sforzi per evitare di snaturare i

messaggi dell3 artist3 quando si lavora con istituzioni pubbliche, come si dice

nel filmato. Molte volte le istituzioni pubbliche (e a volte anche grandi

aziende private) millantano, tramite campagne propagandistiche, di poter “rigenerare”

magicamente dei quartieri con delle opere giganti. A prescindere dal valore

artistico di queste, per riqualificare i quartieri servono soprattutto degli

interventi più strutturati. Più che del puro decorativismo c’è bisogno di

una critica al capitalismo urbanistico e di fondi da investire per la

popolazione locale, invece che nella turistificazione selvaggia e nelle svariate forme di speculazione ambientale-edilizia.

A proposito di opere d’arte giganti, arriviamo alla

definizione di muralismo e, quindi, anche a quelle collegate di muralismo

urbano, post-muralismo e neo-muralismo. Per prima cosa un murale

(o murales al plurale) è un dipinto di grandi dimensioni. Le origini delle

espressioni contemporanee di questa pratica artistica possono essere fatte risalire

ai primi decenni del XX secolo in Messico, con raffigurazioni ispirate alle lotte

sociali, tendenzialmente realiste ed espressioniste, realizzate anche a più

mani e in luoghi pubblici, non in gallerie private, e di conseguenza anche in un

contesto di legalità. Nasce perciò per esigenze politiche, di contestazione e

anche di propaganda. In molti sensi il muralismo dei nostri giorni conserva

queste finalità nei contesti più disparati e in nuove forme, come la sistemazione

solamente "esteriore" di quartieri periferici e problematici.

|

| Un murale di Croma a Napoli, dedicato a Fabrizia Ramondino. La vicenda della sua realizzazione è interessante, e avevamo cominciato a raccontarla nell'articolo sul "UE' FEST 2023": in un primo momento, nonostante fossero stati richiesti e concessi permessi, le era stato impedito di realizzarlo a causa di "bizantinismi" burocratici (probabilmente per un errore nelle procedure interne alla Municipalità e al Comune), proprio mentre aveva cominciato a disegnare, in un angolo di centro storico utilizzato come mini-discarica abusiva. L'artista e ciclo-attivista è poi ritornata a Napoli per completare l'opera. Su un bidone dell'immondizia si nota anche una "tag"... Foto de "Lo Skietto". |

In conclusione, sia il muralismo

che il graffitismo (non solo nella forma del writing) potrebbero essere

considerate come alcune forme di street art, anche se per certe persone

si potrebbe usare un’altra espressione “ombrello” che le racchiude tutte: “drawing

art”, quindi l’arte del disegnare. Inoltre, come abbiamo detto all’inizio

di questo paragrafo, una tassonomia precisa delle diverse forme di arte non è sempre possibile. Per esempio anche un’opera di graffiti writing

potrebbe essere considerata un murale, soprattutto se quella scritta veicola un

messaggio sociale. Per questo non sempre esistono delle linee di demarcazione

nette tra un tipo di arte e un’altra, o anche solo tra cosa viene considerato

arte o meno…

L’autrice del documentario, che oltre

a essere regista e sceneggiatrice è anche una psicologa, in un primo momento

voleva realizzare un progetto documentaristico incentrato sulle donne che

rischiano letteralmente la vita per fare arte, principalmente nei paesi arabi.

Purtroppo ha dovuto ridimensionare questo suo intento iniziale per questioni di

budget. Un’altra casa di produzione meneghina le aveva chiesto poi di <<tirar

via tutto quello che riguardava il femminismo>> per timori

riguardanti la vendita del film. A quel punto Alice ha deciso di autoprodurre

il documentario con al centro <<un messaggio politico>>,

diffondendolo in circuiti alternativi come i festival di street-art.

Il montaggio e la musica elettronica in sottofondo (di Guido

de Gaetano e Nancy Tungstain) accompagnano un ritmo narrativo incalzante, che

insieme alla rapida successione di immagini crea un effetto talvolta

subliminale, sempre scorrevole e gradevole da guardare per tutti i 60 minuti

del documentario.

LA BATTAGLIA DEI CUSTODI DELL’ANTICO BOSCO MEDITERRANEO DI ARNEO: SALVIAMO IL VERDE E DIFFIDIAMO DEGLI “AIUTI” PRIVATI!

Nel riquadro sopra un video realizzato dal Comitato per far conoscere la loro battaglia: se non lo vedete in questa pagina, lo trovate a questo link.

Alla tre giorni hanno preso parte anche alcun3 attivist3 del

comitato salentino dei “Custodi del Bosco di Arneo”. L’antico bosco mediterraneo

dell’Arneo si estende per circa 300 ettari e si trova all’interno di un’area

protetta di 898 ettari nota come “Riserva Naturale Regionale Orientata

Palude del Conte e Duna Costiera” nel comune di Porto Cesareo, in provincia

di Lecce. All’interno della riserva si trovano due “SIC” (Siti di Interesse

Comunitario), quello di Porto Cesareo e quello di Palude del Conte - Dune di

Punta di Prosciutto.

In quella zona si trova pure un circuito automobilistico che

copre un’area di 700 ettari. Nel sito ci sono diverse piste in cui si fanno

test su autovetture, oltre a uffici, officine, torri di osservazione,

laboratori ecc. Inaugurato negli anni ’70, originariamente destinato alla FIAT,

attualmente è di proprietà del noto marchio di autovetture di lusso Porsche.

Il nome ufficiale del sito privato è “Nardò Technical Center”, ma è noto anche

come la pista di Nardò.

Negli ultimi mesi la multinazionale tedesca insieme alla

Regione Puglia a guida Emiliano, ai comuni di Nardò e Porto Cesareo, e al

Consorzio ASI di Lecce, di cui fanno parte diversi enti locali, hanno approvato

un piano: si progetta di ampliare il numero di piste e di costruire nuovi

edifici. Il comitato denuncia il rischio di un <<crimine ambientale>>

che si tradurrebbe nella distruzione di circa 200 ettari dello <<scrigno

di biodiversità>> costituito dal bosco centenario, in una regione

ad altissimo consumo di suolo e sempre più desertificata. Attualmente nell’area

protetta si contano più di 400 tipi di piante diverse, fondamentali per

la bio-diversità.

|

| Una grafica diffusa dai "custodi" che illustra il piano di ampliamento della pista di Nardò |

La multinazionale ha promesso delle compensazioni “verdi” ma, secondo il comitato si tratta di un’operazione di “green washing”,

ossia di spacciarsi come “green”: verrebbero ripiantate solo 14 tipi di

nuove colture (le uniche in grado di resistere meglio al batterio salito

più volte alla ribalta delle cronache, quello della Xylella) e si stima che ci

vorrebbero perlomeno una settantina di anni per avere un nuovo "polmone" verde

nell’area, senza considerare l’impatto sulle specie animali…

Gli stringenti e specifici vincoli paesaggistici possono essere

superati solo in base al principio di pubblica utilità: per questo,

secondo il comitato, è stata ideata la costruzione di un eliporto da

usare per il soccorso sanitario in elicottero, oltre che di un centro antincendio.

Il primo però servirebbe principalmente ai dipendenti dell’azienda, visto che

molti ospedali dell’area non hanno un punto d’atterraggio; il secondo invece

non si coordinerebbe con gli altri enti locali, e potrebbe essere

finalizzato principalmente alla sicurezza antincendio dell’area privata. In più

va notato come sia paradossale il fatto che si ricorra all’ “aiuto” di un

privato per garantire servizi essenziali, come quello della tutela contro gli

incendi e per l’elisoccorso, e cioè per tutelare il diritto alla sicurezza, quello

a una sanità efficiente e, infine, quello della tutela dell'ambiente. Quest’aiuto

per definizione non può essere disinteressato, perché per definizione una

privata multinazionale ha come scopo principale il profitto, e il profitto mal

si concilia con la compatibilità ambientale e con gli interessi pubblici.

Inoltre gli abitanti della zona denunciano il fatto che la comunità locale non è stata coinvolta! L’amara scoperta è avvenuta a cose quasi fatte: a circa 130 proprietari dell’area, in larga parte in stato di abbandono, è arrivata la notizia dell’esproprio, dopo lo sviluppo del piano <<a porte chiuse>>. Il sindaco “Pippi” Mellone di Nardò ha dichiarato che i circa 100 milioni di euro di investimenti serviranno anche a far sviluppare altri settori, come quello automobilistico e turistico. Di tutti questi soldi però, soltanto una quindicina di milioni verrebbero investiti nell’opera di compensazione e riforestazione. In sostanza, secondo i “guardiani” del bosco, la Porsche si sarebbe trasformata da <<custode del bosco nell’assassino di questo>>. Secondo un’altra fonte stampa l’investimento totale sfiorerebbe il mezzo miliardo di euro.

Dall’opinione che ci siamo fatti su questa vicenda, che sta

avendo anche un notevole risalto mediatico grazie all’opera del comitato, ci

sembra che si stia perseguendo l’interesse di un privato, piuttosto che quello

pubblico, e allora provocatoriamente (ma neanche troppo) pensiamo: perché

non si espropriano i terreni di una potente multinazionale con lo

scopo di allargare quel bosco, con il fine di ripopolare quelle campagne, di

alimentare un turismo sostenibile, e quindi attuando delle scelte che siano veramente

“green”?! E soprattutto, delle scelte che coinvolgano tutte le persone che vivono lì?!

Dobbiamo ricordare che nella zona del Salento, come in larga

parte del meridione, le monoculture e gli interessi dei grandi

coltivatori e delle multinazionali che controllano l’agricoltura già minacciano,

da soli, l’equilibrio precario dell’ecosistema. Ai danni causati dagli

interessi economici finalizzati all’accumulazione infinita del profitto, e

quindi anche al conseguente spopolamento delle campagne, bisogna

aggiungere pure quelli causati dal batterio della Xylella che ha danneggiato la

monocultura degli olivi. I piccoli coltivatori infatti, ci ha spiegato Marco del comitato, tendono a essere esclusi dai

finanziamenti previsti per chi espianta e re-impianta nuovi ulivi, mentre

vengono favoriti modelli di coltivazione che consumano tantissime risorse e che

impiegano sostanze dannose per l’ambiente.

Va inoltre ricordato che l’agro di Arneo è stato anche

teatro di una rivolta contadina, nota come la seconda “Occupazione

dell’Arneo” tra il ’50 e il ’51: contadini e braccianti erano esasperati

dalla povertà e dai soprusi dei grandi latifondisti. Per questo si

ribellarono occupando e reclamando diversi terreni incolti. A decine furono arrestati, ma dal processo che ne seguì uscirono quasi tutti assolti.

Purtroppo almeno un giovane bracciante morì sotto

i colpi di pistola della feroce repressione poliziesca che, per rappresaglia, arrivò anche a bruciare le loro biciclette, privandole così di un mezzo di

trasporto fondamentale per la loro sussistenza.

In linea con questa tradizione di rivendicazioni per la giustizia sociale, che è anche ambientale, le attiviste e gli attivisti hanno anche presentato un ricorso amministrativo, impugnando la delibera regionale relativa al piano. Siamo dalla parte della loro battaglia, e per questo vi invitiamo a leggere e firmare la petizione e per chi può anche a contribuire alla raccolta fondi da loro attivata (ci vogliono tanti “piccioli” anche solo per presentare un ricorso al TAR).

Le istanze del comitato non sono solo importanti per salvare

uno dei pochi “pezzi” di verde che ci restano: questo progetto potrebbe anche creare

un precedente che permetterebbe di “bypassare” una serie di vincoli a tutela della biodiversità anche in

altre parti d’Italia e dell’intera Unione Europea, oltre a legittimare le

ingerenze dei privati in affari che dovrebbero essere pubblici.

IL TOUR FOTOGRAFICO-VRITUALE DEI BANCHETTI (clicca o schiaccia le immagini per vederle meglio ;)

Iniziamo la rassegna dei banchetti che siamo riusciti a

visitare partendo da quello di Domenico Lettera: ci ha spiegato che il ricavato

delle opere dedicate alla resistenza palestinese verrà devoluto a quella causa, e in particolare

all’associazione culturale femminista con sede in Libano, “Haven For Artists”.

Sono passati quasi due mesi dalla conclusione dalla Feira, e

stiamo pubblicando questo post a due mesi di distanza non solo perché per fare “Slow

Journalism” ci vuole tanto tempo, ma anche per l’emergenza umanitaria e

mediatica che si è aggravata ancora più tragicamente a partire dallo scorso

Ottobre, e alla quale stiamo dando la massima priorità. Per questo ci permettiamo di segnalare tutti gli articoli pubblicati sulla questione palestinese, pubblicati tra queste pagine, a partire dallo scorso Aprile.

“Storie Bizzarre” è una rivista con storie fantascientifiche,

fantasy, distopiche, surreali <<et similia>>. È interattiva,

diffusa sia gratuitamente sul web che sul cartaceo. Le storie sono rilasciate

con licenza creative commons, e dunque possono essere riutilizzate secondo i

termini di quella licenza. È anche una rivista partecipata, in quanto conta

sulla partecipazione di lettori che possono anche diventare scrittori e illustratori.

Ci ha colpito particolarmente perché anche noi di Fanrivista

abbiamo in cantiere un progetto simile, che dovrebbe unire cronaca e narrativa

e che potrebbe chiamarsi “Trame”…

Elisa era la mia vicina di banchetto in questa Feira, ed è stata

molto gentile e simpatica. Artista eclettica cilentana trapiantata a Milano,

tra le sue opere quella che mi ha colpito di più è la raffigurazione di

“Sant’Abitare”.

Abbiamo parlato tanto di urbanistica e attualità, e in giorni come questi il

tempo vola sempre troppo in fretta... Per questo non sono riuscito a chiederle

qualcosa in più riguardo a una zina-volumetto in cui si illustrano, visivamente

e semanticamente, una serie di detti cilentani.

Spero di non averla tediata troppo urlando “giornalismo

autoprodotto”, “tutto a zero euro, tutto a zero euro tranne il vostro tempo!”…

Alle fiere si conoscono persone nuove, ma si re-incontrano

anche altrE amicHi e compa’: allo stand di “Zero Riunioni” ritrovo anche

Antonello dello spazio sociale salernitano “Riff Raff”: lo

avevo conosciuto all’ultima edizione del CRACK!

Tra le tante fanzine resto colpito da un canzoniere

anarchico a offerta libera. Riesco a ottenerlo con un baratto di

autoproduzioni, e mi viene gentilmente donato anche l’ultima uscita della zina

del Collettivo Interiors, con cui ci eravamo incrociati alla “prima puntata” della Feira!

Dal banchetto “fotografico” di Jeanne Daheuiller emergono

diverse figure femminili con una storia dietro (in senso letterale e figurato).

Sui banchetti di Lunedibibo, illustratore e artista versatile con base a Port’Alba (Napoli), ritroviamo la pratica del “lettering” insieme a dei tarocchi napoletani tra l’esoterico e il divertente.

Allo stand di Jolly Juggle troviamo un tipo di

artigianato particolare: la realizzazione di attrezzi da giocoleria.

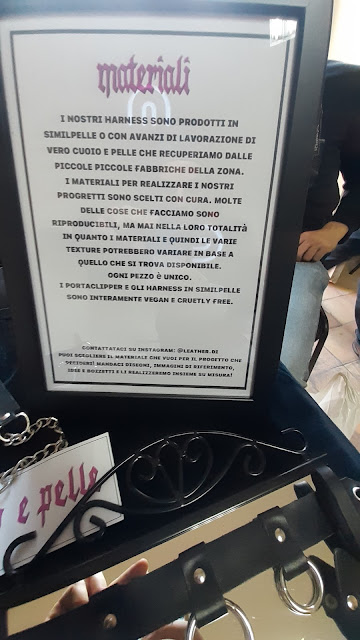

Anche il tipo di artigianato di LeatherDi solitamente non lo troviamo ai fest-underground…

Ci rifacciamo gli occhi e la mente con le illustrazioni, gli adesivi e le creazioni comiche e psichedelilmente satiriche del Collettivo Crude… Le mie preferite sono le “Barbi3”!

Nei pressi dello stesso banchetto (se ricordo bene) ho intravisto anche una zina poetica-narrativa di Alice Diacono con la prefazione del “Bifo”, intitolata “Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento” (Battaglia Edizioni).

Di sfuggita noto anche una zina-fumettistica di Ale666io: non sono

riuscito a sfogliarla, ma rimango ipnotizzato dalle sue illustrazioni

pubblicate sul social asociale di immagini più diffuso al mondo (senza fare

nomi, è quello che finisce con “gram”…).

LABORATORIO RESISTENTE LAB-LUCIANA

MONONAT.RT AKA Nathan Disegna Cose e fallisce

Del banchetto di Stefania mi colpiscono particolarmente le illustrazioni (generate insieme agli algoritmi impropriamente noti come “intelligenze artificiali”) che mi ha fatto conoscere il problema dell’estrazione di combustibili fossili in Basilicata…

Mi sono dimenticato di fare la foto al giovane collettivo di Canapark, però non mi dimentico di mettere il link per conoscere e firmare la proposta di legge di iniziativa popolare per la coltivazione domestica della cannabis: <<ogni seme toglie terreno alle mafie>>, e abbiamo pochi strumenti giuridici per esercitare la democrazia diretta, per cui cominciamo a usare almeno quelli!

Lo stand di questa zina/rivista, con stampe e volantini dotati di QR che inviano al sito. Dalla postazione stampa improvvisata e ufficiosa ho seguito le iniziative del fest, iniziando a prendere appunti e a scrivere la bozza di questo maxi-articolo.

LA PERFORMANCE TEATRALE SUL MASSACRO IN PALESTINA E LO SPETTACOLO DI DANZE AEREE

I suoni cupi della musicista sperimentale Nina Hoppas hanno accompagnato una performance teatrale dedicata al genocidio palestinese.

Le sonorità sinistre e le movenze dell# attric# occupavano lo spazio acustico e

visivo per “rompere il silenzio” sul massacro nei territori occupati

palestinesi. Titolo originale del breve spettacolo infatti è: “Briser le

Silence - Mémoire sonore de la Palestine” (“Rompere il silenzio -

Memoria sonora della Palestina”).

“This Is Just a Test” è invece il nome dello spettacolo del trio d’aria Erinni di danza aerea, una disciplina artistica e sportiva che richiede tante prove, allenamenti e un notevole sforzo atletico.

MOLTIPLICHIAMO

MOMENTI COME QUESTI:

Grazie di essere arrivat# fin qui! Se ci sono dei contenuti

che andrebbero corretti o rimossi, se vuoi incoraggiarci a continuare questo

lavoro di giornalismo autoprodotto, o per qualunque altra segnalazione su eventuali errori o "pasticci" (ma anche

se vuoi includere le foto o un’auto-descrizione della tua esposizione in questo

articolo/ricordo) basta inviarci una mail, oppure via messaggi sui “social

asociali”, sicuramente meglio su quelli "alternativi" (e cioè sul fediverso), qui sotto nei

commenti, idealmente anche di persona, ma non tramite piccioni viaggiatori, in

quanto siamo seriamente contro lo sfruttamento di qualunque essere senziente!

Considera inoltre che le logiche di mercato e “algoritmiche”

tendono a penalizzare contenuti come questi: condividerli tramite “social

asociali” o alternativi, tramite piattaforme di messagistica o tramite

passaparola, è fondamentale per sostenere la stampa indipendente!

Se hai avuto la pazienza e l'interesse per giungere fino a questo punto, allora dovresti dare un’occhiata

alla sezione del sito “Auto-Produzioni” in cui troverai recensioni strampalate e

dettagliate di altri “fest underground”, con vari “articoletti nell’articolone”…

Momenti di formazione “informale” e di aggregazione come questi sono fondamentali… Nella mia esperienza di cronista autogestito e autoprodotto, i festival underground sono stati cruciali per sviluppare una coscienza editoriale e politica alternativa al mainstream, mi hanno dato stimoli, percezioni e nozioni (qualcuna di base serve sempre) importantissimi per affinare pensieri critici: servono più momenti del genere e dobbiamo reclamare e prenderci più spazi in cui farli vivere!

Grazie a tutt* le persone che si sono impegnate, anche solo

“materialmente”, per rendere possibile l’evento!

LOV END PIS!

Paolo Lo Skietto AKA Cronista Autoprodotto AKA il

direttore-Tuttofare

POST-SCRIPTUM

Ho rimosso alcune immagini perché una persona che ha partecipato alla talk sulla Ballroom non lo gradiva. Mi è stato anche chiesto di rimuovere l'intero frammento scritto sulla ballroom, ma chi scrive lo percepisce come una sorta di censura, anche perché ci sono delle dichiarazioni che sono state fatte in pubblico, a un evento pubblico, e quindi dichiarazioni pubbliche. Ci dispiace se abbiamo riportato inesattezze e siamo sempre aperti a qualunque richiesta di rettifica. Se sono stati fatti degli errori, come militante e come giornalista, me ne assumo la responsabilità.

Paolo, Il direttore-Tuttofare

ultima modifica 05/02/2024 23:18

Nessun commento:

Posta un commento