IL RESOCONTO VACILLANTE DAL FESTIVAL DELLE "L.I.RE."

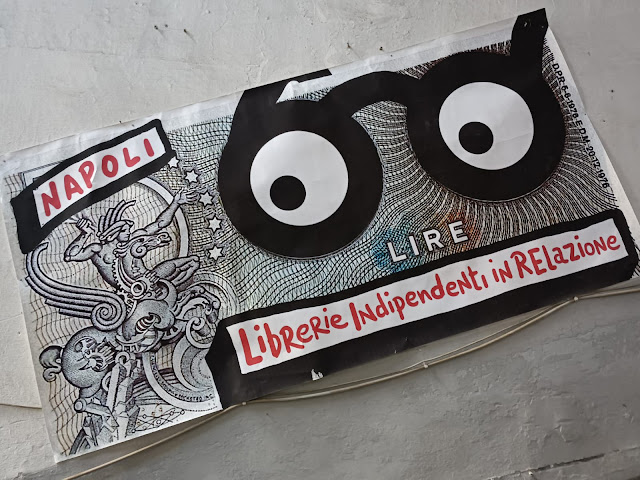

Il nostro auto-inviato per nulla speciale, il sincero e diligente Cronista Autoprodotto, è stato a "Libbra, festival delle librerie indipendenti in relazione" (in acronimo L.I.RE.). Il festival, giunto alla terza edizione, ha avuto luogo a Napoli tra il 3 e il 5 Maggio presso la chiesa barocca di San Giuseppe delle Scalze, sede del gruppo di associazioni "Le Scalze". È un evento progettato da una rete di librerie indipendenti partenopee: "Tamu", "Perditempo - libri, vini e vinili", "Libreria Librido" e "Libreria Dante & Descartes".

L'unione di questa rete si rifletteva anche nel posizionamento degli stand, che non erano separati come avviene nei classici saloni del libro, offrendo una soluzione di continuità sia "logistica" che tematica.

.jpeg) |

| La location dell'evento |

Come facciamo di consueto per le nostre recensioni di festival, il maxi-post che segue è fatto di tanti "articoletti nell'articolone": iniziamo con una prefazione meta-giornalistica sull'utilità delle presentazioni dei libri per un cronista precario nella frenetica epoca della mala-informazione.

|

| La location dell'evento. |

Continuiamo spostandoci virtualmente in Egitto, con la presentazione di un podcast in cui si parla ancora di resistenza, repressione, necropolitica e realpolitik.

Passiamo poi a parlare dell'influenza delle droghe sulla storia dell'umanità, prendendo spunto da un libro a metà strada tra il saggio e il racconto.

Proseguiamo con una sintetica biografia di Danilo Dolci, riduttivamente noto come "il Gandhi italiano" o "Gandhi della Sicilia", in cui si spiega cosa significava per lui la pratica della maieutica o "autoanalisi popolare".

Torniamo a parlare di oppressione con la prosa poetica di una scrittrice-giornalista turca, di cui ci colpisce la vicenda biografica segnata da esilio, carcerazione e semplici denunce che, in un contesto di manipolazione e disinformazione, appaiono radicali e richiedono molto coraggio.

Avviandoci verso la conclusione, prendiamo spunto da una rivista di giornalismo a fumetti per riflettere, ancora una volta, sui veri scopi dell'informazione mainstream, sull'alternanza scuola lavoro e su un'esperienza di riscatto tramite lo sport popolare.

Infine, concludiamo ritornando nel girone infernale-carcerario palestinese con alcune tavole di una graphic novel.

Il resoconto che vi apprestate a leggere è per forza di cose frammentato e incompleto: definire la tre giorni solo come "densa" sminuirebbe la portata culturale e di aggregazione che rappresentano momenti del genere. È stato difficile fare una cernita delle presentazioni da seguire con le poche risorse a nostra disposizione. Non ce ne vogliano tutt3 quelle/i che non sono state/i menzionat3 e che hanno preso parte alla fiera: la scelta che abbiamo operato non si basa su criteri "qualitativi" delle opere presentate, delle conferenze e dei vari laboratori, ma ha privilegiato esclusivamente alcuni temi già approfonditi su questa testata, oltre alle preferenze tematiche del nostro cronista autogestito e a contingenze varie...

Augurandovi buona lettura, vi suggeriamo di leggere questa "recensione di recensioni" con tanta calma (lo "slow-journalism" richiede "slow-reading") oppure di selezionare i capitoletti che vi attirano di più, un po' come quando si sceglie di prendere un libro da uno scaffale invece che un altro...

LE PRESENTAZIONI DI LIBRI E UNA LIBRERIA DA CRONISTA PRECARIO

Le presentazioni dei libri mi lasciano sempre arricchito... Come dopo alcune singole scene illuminanti di un documentario, come certi capitoli rischiaranti di un saggio, come dei decisivi paragrafi di un articolo o come dei sapienti aforismi...

Le presentazioni dei più disparati volumi mi trasmettono tantissime "emo-no-zioni", anche quando non ho avuto modo di leggerli ancora...

Anche quando vorrei comprarli ma esito perché, pur essendo stimolato dagli argomenti trattati, ho già una pila di mille libbre di altri libri che ho iniziato a leggere solo parzialmente, stretto tra l'istinto di sopravvivenza, molto più vecchio del sistema socio-economico e di gestione del potere che ingabbia le nostre moderne-contemporanee esistenze, da un lato, e dall'altro dalle incalzanti atrocità di attualità politica. Quest'ultima incombenza, che solitamente caratterizza il lavoro "da desk" dell* giornalista contemporaneo incollata a uno schermo, è rappresentabile come una matassa di testi da leggere, un labirinto di fonti mezze copiate e incollate originate, molto spesso, da scarni lanci di agenzia "arricchiti" da informazioni corrette, "errori civetta", errori umani, mezze voci di corridoio trasmesse come nel gioco del telefono o, nelle peggiori delle ipotesi, da inimmaginabili castronerie o fatti inventati di sana pianta.

Tutto ciò, secondo i canoni editoriali mainstream, andrebbe fatto tenendo in considerazione la velocità della pubblicazione (lo scopo sarebbe quello di non farsi "bucare" da un altro giornale, ossia di uscire con una notizia prima degli altri) piuttosto che l'accuratezza e il livello di approfondimento del contenuto. Questo cruccio trasforma il lavoro di chi dovrebbe essere unə "storicə dell'iper-contemporaneità" in uno squallido e frenetico "lavoro da cucina" (nel gergo giornalistico la cucina sarebbe un PC in una redazione), costruito per bombardare le fruitrici e i lettori di contenuti frammentati da leggere, il cui principale scopo è far leggere o vedere altri contenuti ancora più sminuzzati: le pubblicità... O, peggio, farti rimbalzare convulsamente da un contenuto all'altro per carpire le tue "preferenze", al fine di "profilarti" per vendere altra pubblicità o per farti votare qualcuno. O, ancora peggio, fornire contenuti scritti direttamente per manipolare la percezione della realtà dell* lettric* (e al contempo vendere altra pubblicità o altre esoteriche operazioni editoriali ed economiche) facendo passare un genocidio in secondo piano (restando alla stretta attualità), spacciandolo come legittima difesa, al limite parlandone solo nella misura della sua parziale "notiziabilità". E cioè perché è il massacro di nostri simili più "notiziabile" rispetto ad altri, perfetto da inserire in discorsi retrivi spacciati come progressisti o completamente conservatori. Insomma, lo scopo ultimo è rendere mansueti gli umani istinti autenticamente rivoluzionari e, contemporaneamente, fomentare quelli più "rivoltosi" (non "rivoluzionari") che sono funzionali a chi non vuole e non può cambiare.

Le presentazioni mi arricchiscono anche quando, più semplicemente, mi rendo conto di non avere abbastanza risorse nelle tasche fisiche e virtuali per acquistarli ripiegando (quando è possibile) la mia scelta verso un futuribile acquisto dell'edizione digitale, più economica e meno ingombrante, magari reperibile gratuitamente in un'altra lingua. Anche se altrettanto inquinante (se ve lo state chiedendo: è vero che non si tagliano gli alberi, ma l'elettricità e i device necessari alla lettura come li produciamo?!) non potrò arricchire e deturpare le versioni cartacee con glosse colorate da una pessima grafia che mi permetteranno, a colpo d'occhio, di riportare alla mia mente i passi decisivi... Ma mi risulterà più comodo leggerli a letto e potrò portarli letteralmente tutti nella mia tasca... Nei casi in cui dovrò necessariamente ricorrere al cartaceo, per concentrarmi meglio e per tracciare schemi e riassunti ai bordi delle pagine, sarà doveroso boicottare il demonio "Amazzone" (che iniziò la sua cinica "fortuna" vendendo libri sottocosto e che oggi fa partorire "successi-abomini" letterari come "Il Mondo al contrario") e recarmi nelle librerie indipendenti, come quelle che hanno animato il festival di cui parleremo in questo post a brevissimo: non cambiate articolo o ritornateci quando potete e volete (e potete andare in bagno quando volete, non solo nei 5, 6 minuti di pubblicità)!

Proprio nei casi in cui non ho potuto acquistare il testo, che ritornerebbe comunque utile avere nelle collezioni sui miei scaffali o sui supporti magnetici, pur non avendo il tempo di un'altra vita per leggerlo, sarà ancora più utile aver ascoltato quella presentazione, magari registrata su uno dei vari "social asociali" (almeno sfruttiamoli se non li boicottiamo del tutto!): senza, la mia mente, non avrebbe nemmeno scorto quegli orizzonti in cui ci proiettano le pagine di un libro.

Inoltre, le presentazioni, quando il libro l'ho pure acquistato e mi approccio a leggerlo, ci indirizzano sulla "strada giusta"... Perciò non fa niente se "spoilerano" troppo (a meno che non si tratti di un romanzo, che solitamente non leggo, preferendo la narrativa "visiva" e "filmica", imposta anche dai ritmi stressanti di cui sopra).

Le presentazioni, oltre agli stessi libri, ci fanno leggere la realtà da altre prospettive, quelle dell* autric* e delle relatric*, per l'appunto. Prospettive che a nostra volta rielaboreremo e arricchiremo, contribuendo al sapere collettivo, anche se non siamo riusciti mai a leggere quel libro o a sentire quel podcast (forma, quest'ultima, che progressivamente si sostituisce sempre più, cross-medialmente, a quella del libro)... Ci offrono dei suggerimenti che ci permettono di spaziare, talvolta in maniera autonoma e altre più "direzionata", tra svariati temi, stabilendo connessioni e aggiungendo qualcosa di nuovo, come mi appresto a fare nelle prossime righe.

A questo proposito, sul sito della rete delle "librerie libere", i libri vengono definiti come <<dialoghi, pretesti per parlare di, finestre da aprire, un paio di occhiali per vederci meglio, caleidoscopi per lasciar fluttuare l'immaginazione. Il libro non è un oggetto da esporre, reliquia da venerare, animale in via di estinzione. Siamo consapevoli che la lettura nell'era digitale cambia e cambiano i canali e i modi di assimilare le informazioni, ma siamo convinti che i libri sono e continueranno ad essere pretesti per innescare discussioni, per aprire scenari, per conoscere e ri-conoscersi e gli scaffali sentieri da esplorare in cui talvolta è piacevole perdersi>>.

Siamo arrivati alla conclusione di questa prefazione-sfogo di un lavoratore dell'editoria precario, al limite tra l'autobiografico-clinico e un genere che, invece delle banali recensioni da consegnare in redazione un minuto dopo che si è concluso un evento, adatta a un resoconto di una fiera una sorta di "new" e "slow journalism", in un mix di cronaca e saggistica informale.

|

| Una pagina del volume "Elaborare un pastiche letterario di opinioni altrui" edito da L.I.RE. Fa parte del capitolo "Come riconquistare libri prestati" |

Iniziamo parlando del rapporto tra neo-colonialismo e carcerazione con l'esempio di quanto avviene nelle carceri funzionali al genocidio incrementale in Palestina.

UNA FORMA DI CARCERAZIONE ANCORA PIÙ ATROCE: QUELLA DI UNA DONNA PALESTINESE IN REGIME DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA

"Il racconto di Suaad. Prigioniera palestinese" è la storia di una delle tre detenzioni affrontate da Suaad Genem, militante ed esperta in diritti umani. Tradotto recentemente in italiano per le "Edizioni Q", uscito per la prima volta nel 2001, narra dell'esperienza detentiva iniziata dalla protagonista nel 1983, la più dura, e riesce ad affrontare svariate questioni politiche con la forza della narrazione.

Hafsa Marragh, ricercatrice in studi internazionali, introduce la prima parte di questo incontro, spiegando che una delle caratteristiche della violenza coloniale risiede nell'eliminare anche le narrazioni della popolazione oppressa, oltre alla sua cultura in termini più generali.

La carcerazione "elimina" una persona scomoda isolandola dal resto della collettività sia fisicamente che comunicativamente, con effetti che permangono ben oltre il rilascio di un* detenut*, anche solo per la minaccia di subire l'ennesima, ingiusta e arbitraria detenzione.

Il dispositivo carcerario è uno strumento che trasforma la conformazione di una popolazione e, in maniera ancora più radicale e irreversibile, scava un solco nell'anima della persona detenuta. Dopo aver subito spietate e svariate forme di tortura, fisiche e psicologiche, riprendere a vivere la propria dimensione quotidiana e cercare di ritrovare la propria routinaria "normalità" è impossibile: <<sento l'anima amputata>>, scrive l'autrice descrivendo la condizione di un dolore che è irremovibile.

La tortura fisica più comune nelle carceri israeliane, che accompagna gli interrogatori atti a estorcere confessioni in cui si potrebbe ammettere anche di aver ammazzato Yitzhak Rabin, è quella di un sudicio sacco che intrappola la testa. Il tessuto lercio non depriva solo la capacità della vista e, parzialmente, quella dell'udito, distorcendola più lievemente e "ovvattandola": va a intaccare anche gli altri due sensi con un fetido sapore incollato sulle papille e un tanfo opprimente incrostato nelle narici.

I pestaggi, la denutrizione, la costrizione in posizioni dolorose, la mancanza di luce solare e di aria pulita, l'umidità ghiacciante invernale e la calura rovente estiva, le bruciature, le invasive perquisizioni corporali e l'intero arsenale di torture medioevali smagriscono il corpo, fanno perdere i capelli, causano o aggravano malattie, ma non riescono a fiaccare completamente la voglia di resistere, che è voglia di esistere, una volontà che non è stata tolta al resiliente popolo palestinese.

Tra le varie forme di torture psicologiche e psico-fisiche, oltre a quelle più classiche come minacce di stupro (estese anche alle familiari) o il non fornire beni necessari a una basilare pulizia del corpo, troviamo delle "torture giuridiche" che violano sempre dei diritti che dovrebbero essere riconosciuti a qualunque essere umano, ma che non riguardano delle esigenze, per così dire, "materiali": la mancanza di visite da parte dei propri familiari, l'essere ristrett* senza la possibilità di conoscere di cosa si è accusat* e il non avere una difesa legale. Queste pesanti violazioni delle fondamenta di uno stato di diritto (quale dovrebbe essere l'unica presunta "democrazia del Medio Oriente") sono collegate a un tipo specifico di incarcerazione, la cosiddetta "detenzione amministrativa", che può essere prorogata ab aeterno. Viene applicata in un vero e proprio regime di "apartheid giudiziario", un sistema giuridico scritto e imposto da organi militari, riservato ai palestinesi, con accuse basate su informazioni "segrete", e quindi senza che un avvocato possa conoscerle e lo svolgimento di un regolare processo (del regime di "separazione giuridica" ne abbiamo parlato in diversi post e, tra questi, uno si riferisce a un anarchico israeliano che ha scelto di essere processato come un palestinese). Tra le diverse violazioni sfacciate del diritto internazionale ce ne è una che potrebbe, paradossalmente, apparire veniale in confronto all'apice del brutale genocidio incrementale cui stiamo assistendo in diretta: è regolata dagli art. 49 e 76 della Convenzione di Ginevra e riguarda il trasferimento delle detenut*: la <<Potenza Occupante deve detenere residenti del territorio occupato in prigioni all'interno di quel territorio occupato>>, e invece le prigionier* vengono deportat* in strutture detentive israeliane. E questa è solo una delle tante storture di un sistema legale che viene legittimato da quasi 60 anni in base a delle leggi speciali che dovrebbero essere temporanee, un'ipocrita base "giuridica" (passatemi il termine) per gli insediamenti illegali.

La prima forma di resistenza alle torture psicofisiche, narra l'autrice, risiede nell'immaginazione: si vola via da quegli angusti perimetri sognando, ricordando il proprio villaggio, la famiglia, sfruttando fantasia e memoria per non cedere a ricatti e sottomissioni, per sopravvivere e non cadere nell'avvilimento più cupo. Come in tutte le comunità carcerarie esistono anche altre forme di resistenza organizzata e collettiva: si organizzano riunioni e scioperi della fame, vengono trascritte notizie, inviati messaggi e tramandate conoscenze. Queste maniere di reagire alle varie torture hanno però un prezzo: torture ancora più dure. Esempio culminante delle terribili ritorsioni delle aguzzine israeliane consiste nell'inondare l'aria delle celle con un pesticida, il DDT. Il respiro viene asfissiato mentre la pelle arde ma, anche nel momento di un patimento straziante, la protagonista trova un espediente tanto estremo quanto salvifico, un suggerimento disgustoso e salvatore da comunicare alle proprie compagne: trovare refrigerio dall'asfissia rovente ficcando la testa nell'acqua del bagno turco.

La lotta e la resistenza, anche quando punite a caro prezzo, riescono comunque a pagare: dopo gli accordi di Oslo, che secondo la relatrice non hanno fatto altro che <<ampliare la colonizzazione>>, si era conclusa una trattiva per rilasciare più di 800 prigionieri palestinesi. 4 di questi erano donne e, in violazione dell'accordo, non furono liberate. Altre 21 donne, per le quali era stato invece disposto il rilascio nel '95, si barricarono all'interno delle loro celle per protesta, ottenendo la libertà delle 4 compagne.

Altro aspetto centrale del libro riguarda la questione di genere: dei circa 9.500 prigionieri politici attualmente dietro le sbarre (di cui più di 3.600 in detenzione amministrativa) 200 sono bambini e 80 donne. Si calcola che, a partire dal '67, sono stati incarcerati 700.000 palestinesi, di cui 10.000 donne, incluse quelle incinte e costrette a partorire in condizioni meno che pietose, trasferite negli ospedali incatenate col pancione (non considerando quello che subiscono i figli appena nati, che meriterebbe una più ampia trattazione a parte). La configurazione patriarcale della società contemporanea fa considerare la resistenza delle donne palestinesi come di "second'ordine" e, per le stesse radicate e globali discriminazioni, anche il sistema carcerario femminile è ancora più trascurato di quello maschile. Il fattore numerico contribuisce ad ampliare questo tipo di negligenze: essendo numericamente inferiori, ragazze e donne sono ancora più isolate e i servizi dedicati a loro meno strutturati e diffusi. Tra le prestazioni e i servizi non offerti, come la mancanza di cure ginecologiche, una delle principali è sicuramente l'educazione, battaglia politica e sociale che è una priorità assoluta per Suaad Genem. Lo "scolasticidio" è insito nella stessa detenzione che ostacola, se non impedisce del tutto, l'accesso all'istruzione, soprattutto per le detenut* bambin* e adoloscent*.

Dobbiamo anche ricordare che a partire dall'8 ottobre gli abusi giudiziari sono peggiorati fino all'inverosimile, estendendo la "punizione collettiva" in tutte le galere dei territori occupati: oltre ai maltrattamenti sempre più forti, gli arresti (o per meglio dire "rapimenti con un falso velo di legalità") sono aumentati vertiginosamente, specialmente in vista delle famose trattative per rilasciare gli ostaggi israeliani in cambio degli ostaggi politici palestinesi. Questo ha comportato una drastica riduzione degli spazi che arrivano a "ospitare" più del doppio dei detenuti di prima, circa 10 per cella. Tra le varie punizioni aggiuntive c'è l'immancabile sospensione dell'ora d'aria.

La seconda parte dell'incontro consiste in un approfondito e appassionato intervento di Giulia, attivista palestinese e italiana del Centro Culturale Handala Ali, un'associazione che promuove la lotta politica e la cultura palestinese, situata nella bottega di uno storico militante venuto a mancare pochi anni fa.

È stranoto lo slogan sionista <<una terra senza popolo per un popolo senza terra>>, una menzogna lampante e ridicola alla radice della fondazione dello stato etno-teocratico ebraico. L'attivista del Centro ce ne fa conoscere un altro, inseparabile dalla pratica del tramandare la resistenza: <<uccideremo i vecchi e i giovani dimenticheranno>>. Tanti "vecchi" sono stati uccisi, tanti altri "giovani" sono stati sterminati prima che potessero crescere, ma gli altri giovani non hanno dimenticato e continuano a resistere. Per questo vengono incarcerati tanti adolescenti e anche bambini, con un'età al di sotto della soglia di imputabilità penale stabilita globalmente. L'attivista italo-palestinese cita il caso emblematico di Ahmad Manasra. Arrestato la prima volta a 13 anni con l'accusa, poi smentita in corte, legata a un accoltellamento di coetanei residenti in un insediamento illegale, è stato poi condannato per tentato omicidio in un procedimento <<compromesso>> da torture e nonostante l'età, come riporta Amnesty International. Ora di anni ne ha 22, è ancora in carcere ed è un sofferente psichico: la principale tortura che lo ha cambiato indelebilmente è l'isolamento prolungato. E il suo non è l'unico caso di pre-adoloscenti incarcerati: in un rapporto di Save The Children si menzionano casi di bambini arrestati e torturati già a 11 anni (e anche le cronache sono piene di eventi del genere). La ONG spiega che il trattamento riservato a un bambino di un insediamento illegale israeliano che, per esempio, lancia una pietra verso un villaggio palestinese non è assolutamente lo stesso di quello riservato a un bambino palestinese che, in risposta, lancia quella stessa pietra al mittente...

Altre considerazioni seguono uno spunto offerto da un'astante e riguardano l'uso dei social media: da un lato rappresentano il mezzo tramite cui viene documentata la brutale furia punitiva e coloniale israeliana, nonostante il "giornalicidio"; dall'altro le immagini di corpi straziati, di una città rasa al suolo e delle indicibili -anche se documentate- sofferenze, non sono comunque riuscite ancora a fermare quel genocidio ma, anzi... Per una parte della società sono un giusto prezzo da pagare per garantire la "sicurezza" dell'"unico" -fantomatico- stato di diritto di quell'area geografica, ovvero degli sporchi interessi del capitale. Del resto anche i bambini nelle incubatrici sono terroristi e, in fondo, si stanno <<combattendo animali umani>>. Sempre ammesso che quelle visioni da incubo vengano mostrate su media diversi dai profili social di chi li "controutilizza" per fare attivismo, e dagli organi di stampa indipendenti. E quelle immagini, anche per chi non crede alle fandonie ripugnanti atte a garantire la contemporanea guerra di conquista coloniale, hanno una sorta di effetto collaterale: lo strazio visivo sembra lasciare lo spazio a una pericolosa assuefazione.

Non possiamo abituarci a quelle immagini che non vengono mandate in onda o pubblicate dalla stampa mainstream per non "turbare" l'opinione pubblica o che, peggio, vengono strumentalizzate per fare più ascolti. I racconti come quello presentato, tramite la forza della narrazione, riescono a contrastare quella "tolleranza" che sviluppiamo verso quei mostruosi fotogrammi, aiutano a sviluppare empatia verso quelle singole esistenze che, altrimenti, verrebbero semplicemente ignorate o dimenticate, svanendo nelle fredde statistiche.

Quando la potenza del racconto e dello studio annullano la mediatica "magia nera" della propaganda, che fa apparire vittime innocenti come dei semplici "numeri" da affiancare al punteggio di una partita di pallone, le persone che, come chi scrive, hanno il "privilegio" di vivere un'esistenza "tranquilla" (nonostante un certo livello di precarietà) devono capire che hanno un imperativo: impiegare quel privilegio nell'attivismo politico, affinché quei privilegi, spesso spacciati come meriti, siano condivisi da tutto il genere umano e da tutti gli esseri viventi. Questi vantaggi Giulia li definisce con un'espressione che mi ha toccato molto: <<il privilegio di non arrabbiarsi>>.

Puoi non arrabbiarti perché non ti spossessano dalla casa, perché non ti incarcerano senza processo, perché puoi andare a scuola... La Palestina è come una lente di ingrandimento delle più profonde contraddizioni e storture di questo sistema socioeconomico incancrenito e "il privilegio di non arrabbiarsi" diventa sempre più una prerogativa per pochi: la speranza emersa dal dibattito è che, diventando sempre di più e sempre più arrabbiati e, vedendo che in tutte le scuole del Mondo sempre più studentesse/i si rifiutano di "accumulare" saperi da sperimentare in repressione e ruberie, qualche possibilità di un cambiamento radicale c'è, effettivamente. Personalmente, sono convinto che dobbiamo rinunciare a quel privilegio e cominciare o continuare ad arrabbiarci, a creare "conflitto" (non necessariamente violento anche se, è bene ricordarlo, anche il diritto internazionale garantisce la possibilità di ribellarsi in armi a un'occupazione militare e non abbiamo sconfitto il nazifascismo con baci e abbracci), ma ho qualche dubbio sul fatto che il solo "allargamento" della platea di "arrabiate/i" riesca, di per sé, a innescare un vero cambiamento. Anche perché molte/i dei/delle potenziali "arrabiate/i" vengono addomesticati o finiscono col passare dalla parte dei privilegiati, assicurando una sorta di "ricambio" tra la classe del "precariato-sottoprecariato" e quelle dominanti. E sempre ammesso che parte della classe del "precariato-sottoprecariato" non finisca per riprodurre dinamiche molto simili a quelle delle varie "religioni", come quelle della nazione e del capitale, la "cocaina dei popoli".

Ritornando alla Palestina, un altro punto emerso riguarda la differenziazione linguistica di Gaza e della Cisgiordania: spezzettare semanticamente le due aeree, senza parlare di Palestina nella sua interezza, e cioè "dal fiume al mare", serve a <<fare il gioco dell'occupazione>> che, in questo caso, è quello di dividerle geograficamente.

Concludiamo questo "mini-articolo" con la traduzione dall'inglese di alcune parole (lette anche nell'incontro) di Khalida Jarrar, politica e militante marxista e femminista nuovamente arrestata, che racchiudono l'essenza della vita in carcere dalla prospettiva di chi lo ha vissuto, lontana da stereotipi e sensazionalismi: <<La prigione non è solo un posto fatto di alte mura, filo spinato e piccole, soffocanti celle con pesanti porte metalliche; sicuramente lo stridio e i colpi del metallo sono i suoni più comuni che si sentiranno nelle prigioni, ogni volta che una pesante porta è chiusa, quando i pesanti letti e armadietti vengono spostati, quando le manette vengono serrate o aperte. Anche la "bosta" -i famosi veicoli che trasportano prigionieri da un edificio all'altro- sono bestie metalliche, i loro interni, le parti esterne, anche le porte e le catene incorporate. No, la prigione è molto più di questo. Sono storie di persone vere, sofferenze e lotte quotidiane contro le guardie e l'amministrazione. La prigione è una posizione morale fatta di giorno in giorno, che non ci si può mai lasciare dietro. La prigione sono compagni - sorelle e fratelli che, con il tempo, crescono più vicini a te che la tua stessa famiglia. È agonia, dolore, tristezza comune e, nonostante tutto, anche gioia a volte. In prigione, sfidiamo la guardia ingiusta insieme, con la stessa volontà e determinazione di spezzarla in modo che non spezzi noi. Questa lotta non ha fine e si manifesta in ogni forma possibile, dal semplice atto di rifiutare i nostri pasti, fino a confinare noi stessi nelle nostre stanze, fino allo sforzo più estenuante fisicamente e fisiologicamente, il dichiarato sciopero della fame. Questi sono alcuni degli strumenti usati dai prigionieri palestinesi combattendo, e guadagnando, i propri diritti basilari e mantenere parte della propria dignità. La prigione è l'arte di esplorare possibilità; è una scuola che ti insegna a risolvere le sfide quotidiane usando le più semplici e creative maniere, che sia prepararsi cibo, rammendare vecchi vestiti o trovare punti in comune in modo tale che tutte possiamo resistere e sopravvivere insieme. In prigione, dobbiamo essere attente al tempo, perché se non lo facciamo rimarrà fermo. Così, facciamo di tutto per combattere la routine, approfittando di ogni occasione per celebrare e commemorare ogni ricorrenza importante, delle nostre vite singole e collettive. Le storie dei singoli prigionieri palestinesi rappresentano qualcosa di molto più vasto, dato che tutti i palestinesi sperimentano la prigionia nelle sue varie forme tutti i giorni>>.

Questa citazione è tratta da un capitolo del libro "Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out" di Ilan Pappé e Ramzy Baroud (edito da Clarity Press) intitolato "Fashioning Hope Out Of Despair: How to Resist and Win inside Iraeli Prisons".

Khalida Jarrar ha anche diretto l'associazione che supporta i prigionieri politici palestinesi, Addameer (da cui provengono i dati sopracitati e sopralinkati), parola araba che significa "coscienza". L'ultimo suo progetto, al quale ha lavorato prima dell'ultimo arresto, è un articolo di ricerca intitolato "Violazioni contro prigioniere e prigionieri palestinesi durante la guerra di genocidio israeliana a Gaza", pubblicato lo scorso Dicembre dall'Università di Birzeit.

LA RAGION DI STATO E IL POTERE NECROPOLITICO, OVVERO DECIDERE CHI VIVE E CHI MUORE

Continuiamo a parlare di resistenza, repressione e prigionia politica spostandoci dalla Palestina in Egitto e cambiando anche il tipo di media. "Cairo Necropolitik" è il titolo di un podcast (ascoltabile anche su Spotify) che fonde due espressioni: la "necropolitica", il potere socio-economico di disporre della vita altrui, e la "realpolitik", la pragmatica "ragion di stato" che tralascia gli imperativi morali per salvaguardare gli interessi generali di uno stato, solitamente quelli più sporchi in quanto legati alle nefande dinamiche di potere proprie del complesso militare-industriale.

Per le autrici del podcast, Marta Bellingreri e Costanza Spocci, non è stato facile trovare delle sigle editoriali disposte a supportare il progetto che, alla fine, è stato prodotto da IRPI Media e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (e che a breve dovrebbe tradursi anche in un libro).

L'idea originaria era di lavorare a un podcast sulla vicenda di Giulio Regeni, ricercatore italiano atrocemente torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani nel 2016.

Le quattro puntate, di circa due ore totali, riescono a narrare delle speranze di cambiamento represse, ma mai del tutto sconfitte, a partire dalla rivoluzione egiziana del 2011 fino alla COP-27 del 2022, passando per il rapimento e l'omicidio di Regeni, gli accordi economici con i giganti dell'economia italiana e l'oscura rete di spie e informatori egiziani che perseguitano gli oppositori anche in esilio.

La resistenza e la repressione è narrata tramite le testimonianze di protagoniste/i di quegli eventi, come la giornalista indipendente Lina Attalah, direttrice della testata Mada Masr che, si spiega nell'incontro, è bandita in Egitto e accessibile, da lì, solo tramite "magheggi" da internauti navigati. Il podcast è strutturato sia per gli "addetti ai lavori" sia per chi ha bisogno di nozioni basilari sulla recente storia egiziana, per poi poter approfondire aspetti specifici della rivoluzione sconfitta, per adesso, affrontati nei brani audio. Ed è anche una sorta di manuale di come si costruisce e mantiene una dittatura.

Il primo episodio si intitola "Cairo Calamita". La rivoluzione di piazza Tahrir attrae ricercatori, documentaristi, filmaker, giornalisti "a caccia" di storie da studiare e raccontare, insieme a tante altre persone che volevano "respirare" l'aria del mutamento, parlare nei caffè di politica con la popolazione locale, vedere da vicino lo svolgersi di un profondo mutamento storico, sentirsi parte della rivoluzione e comprenderla direttamente. Quella "fucina rivoluzionaria" ha contribuito alla formazione di tanti studiosi, artisti e giornalisti internazionali. Tra questi c'era anche il moderatore dell'incontro, Gennaro Gervasio, che nel 2016 avrebbe dovuto incontrare Regeni. Il giovane ricercatore non poté presentarsi all'appuntamento...

Nel 2013 i processi di democratizzazione vengono violentemente invertiti dall'allora ministro della difesa, Abdel Fattah al-Sisi, tutt'oggi presidente-dittatore.

Nel secondo episodio, "Dai di gas", l'attrazione magnetica e ideologica della capitale lascia il posto a paura e sconforto, seminati dai militari al governo: un'altra forza magnetica, opposta a quella che aveva attirato persone da tutto il Mondo, respinge e costringe molti a lasciare l'Egitto. Nuove mete, come la Turchia e la Siria, vengono "imposte" a svariati cronisti dal mainstream per seguire la sanguinosa ascesa del sedicente stato islamico, mentre chi studia il mondo arabo si trasferisce per fare attività di ricerca in altri paesi, come Marocco o Tunisia. Quando in tanti scappavano via dall'incubo controrivoluzionario, persone come Regeni si recavano lì per comprendere quanto era rimasto della rivoluzione.

Corpi armati e informatori sono capillarmente diffusi, gli arresti arbitrari, le torture, le sparizioni forzate e le "riapparizioni" in forma cadaverica sono all'ordine del giorno. Uno di questi eventi si distingue da tutti gli altri, in quanto la vittima di un fantomatico incidente stradale non è egiziana: nella periferia della capitale viene ritrovato il corpo martoriato di un ricercatore italiano che stava studiando l'economia locale e i sindacati. Nelle stesse ore l'ENI sta siglando un accordo con il governo di Al Sisi per estrarre gas da una delle più grandi riserve del Mediterraneo. Con un regime che imprigiona, tortura, uccide dissidenti e voci scomode non bisognerebbe fare affari... E, invece, gli abbiamo fornito la più grossa partita di armi della nostra storia. Oltre a questo, insieme all'UE, abbiamo esternalizzato la gestione dei confini nel vano, immorale e strutturalmente impraticabile di bloccare le persone in movimento.

Il titolo del terzo capitolo cita una frase del procuratore fascista che condannò Gramsci: <<Bisogna impedire a quel cervello di funzionare>>. Come impedirlo? Imprigionando e torturando persone come Alaa Abdel Fattah, uno dei più noti tra i circa 60000 prigionieri politici del regime per il suo attivismo online. Insieme con i suoi genitori ha "collezionato" imprigionamenti e attacchi da parte di tutti gli ultimi regimi. La sorella Sanaa Seif, tra le protagoniste del podcast, ha partecipato da adolescente alla rivolta di piazza Tahrir e continua a lottare anche per suo fratello.

Per essere strumentalmente accusati di attività "sediziose" o di appartenenza a gruppi "terroristi" basta molto poco: esemplare è il caso di un bambino di 9 anni che fischietta una "pericolosissima" canzone che prendeva in giro Al Sisi, alludendo alla somiglianza tra la forma del suo volto e un dattero. Il preside della scuola chiama le autorità e a risponderne sarà il padre.

Ne "La ragnatela del regime", l'ultimo episodio, le autrici si guadagnano l'attenzione dei servizi segreti egiziani, sparsi in tutto il mondo. I tentacoli del regime funzionano anche per via burocratica: molti esiliati, infatti, non riescono a rinnovare i documenti, finendo in un limbo giuridico. L'alternativa sarebbe un pericoloso ritorno in Egitto o contatti ravvicinati, e non graditi, con il personale diplomatico.

Nel dibattito conclusivo si discute della "forza" del regime e di geopolitica: l'Egitto è un paese troppo grande per "fallire" e deve garantire una certa stabilità nell'area. Bisogna continuare a fare affari regolarmente e, per questo, non contano, agli occhi di governati e affaristi, le violazioni dei diritti umani che macchiano indelebilmente la coscienza dell'intero genere umano, con torture sistematiche e crimini contro l'umanità che, nota Bellingreri, potrebbero portare anche a nuovi processi giudiziari a carico degli esponenti del regime.

Potrebbe sembrare strano, ma proprio queste brutali repressioni lasciano qualche speranza di intravedere e continuare la rivoluzione originaria... Gervasio, infatti, argomenta che il regime <<si autorappresenta come stabile e necessario>> ma in realtà non lo è. <<La politica estera è etero-guidata dall'Arabia Saudita e il regime sta in piedi soprattutto perché alcuni paesi lo mantengono a galla>>. Inoltre, un regime che <<ha bisogno di mostrare i denti>>, continuamente e brutalmente, lo fa perché perde continuamente sostegno ed è, quindi, sempre meno "egemonico", per usare l'accezione gramsciana del termine. Lo studioso cita gli esempi di chi viene fatto "sparire" per aver pubblicato semplicemente delle vignette satiriche, oppure dell'arresto di 16 attiviste per i diritti umani che protestavano contro i massacri a Gaza e in Sudan, con qualche cartello e bandiera palestinese davanti a una sede ONU lontano dal centro della capitale. Se per ogni minimo dissenso si usa il pugno duro è perché ci si trova in una fase di debolezza e paranoia politica. Spocci fa notare, inoltre, che l'Egitto di Al Sisi è debole anche economicamente: il 40% del PIL è in mano a militari ed ex militari, e questo oligopolio non aiuta la concorrenza e non attrae investimenti stranieri. In più, le continue richieste di prestiti al Fondo Monetario Internazionale comportano una sempre maggiore riduzione dei sussidi. Si è arrivati a utilizzare meno farina e ridurre le dimensioni delle pagnotte di pane per non alzarne il prezzo, cercando di rallentare un'esplosione di malcontento praticamente certa: il punto è capire quando esploderà, e come e da chi verrà gestito!

"WRITING ON DRUGS" O "SCRIVERE SULLA/ SOTTO DROGA"

"Writing on drugs" è un libro di Sadie Plant, filosofa, autrice e teorizzatrice del cyberfemminismo. La traduzione del titolo è resa egregiamente in italiano, in quanto la preposizione "on" ha un duplice significato: "Scrivere sulla/sotto droga" è stato tradotto da Clara Ciccioni per le edizioni "Nero". Mi è parso di capire che ci sono state molte considerazioni e divergenze sulle diverse accezioni nelle rispettive lingue delle parole "drugs" e "droga", principalmente legate al plurale e singolare e alle diverse sfumature dei termini.

Il libro di Plant, pubblicato per la prima volta nel '99, attraversa diverse fasi del rapporto millenario tra società e sostanze. Senza scadere nella glorificazione acritica delle droghe e senza nemmeno fare un trattato sugli effetti psico-biologici, l'autrice fonde narrazione e saggistica per perlustrare l'esplorazione e l'utilizzo delle droghe, privilegiando la prospettiva di singoli utilizzatori come psichiatri, artisti e politici. Attraverso le esperienze di questi si comprende l'influenza degli stupefacenti sulla modernità e sulle motivazioni socio-economiche che determinano l'affermazione di una specifica sostanza (o di pratiche che generano assuefazione e dipendenza) nelle masse a loro contemporanee.

La narrazione, non in ordine cronologico, inizia con artisti e poeti dell'800. In quell'epoca oppio e hashish potevano essere tranquillamente comprati in farmacia. Spacciati come della panacee per ogni male, oltre all'effetto collaterale della dipendenza, facevano vivere esperienze difficilmente immaginabili a mente lucida. Venivano ricercati per alterare lo stato di coscienza, ma servivano anche a "rallentare" i ritmi frenetici imposti dall'ascesa del capitalismo.

I "mangiatori" di hashish e oppio, rispettivamente Charles Baudelaire e Thomas de Quincey, lasciano spazio a una nuova droga "psico-spirituale", formatasi nella mente di Freud a partire dalla cocaina: l'esplorazione dell'inconscio tramite la psicoanalisi. Inizialmente Sigmund Freud vedeva nella coca <<un farmaco che guarisce qualsiasi cosa>>. Poi, dopo che molti suoi cari muoiono di overdose dopo le iniezioni ad alti dosaggi di cocaina, si ricrede e si dedica alla teoria dell'inconscio. Il moderatore della presentazione, Gennaro Ascione, spiega che le intuizioni che porteranno alla fondazione della psicoanalisi partono proprio dalla sperimentazione della cocaina che Freud fa su sé stesso: la assume a dosaggi elevatissimi per sondarne gli effetti e inizia un dialogo interiore, avviando la prima seduta psicoanalitica della storia nel suo cervello, vestendo contemporaneamente i panni dello psicoanalista e del paziente. All'inizio si sente fortissimo ma, con lo scemare dell'effetto, comincia a stare male. Quella fase iniziale di "potenziamento" delle capacità analitiche gli fornisce una sorta di super-potere investigativo, come quello di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle (non è un caso che il personaggio di fantasia usa tanta cocaina e morfina). Scopo dell'investigatore-psicoanalista è quello di cercare il "colpevole" di una condizione, come un trauma o un evento apparentemente insignificante sotterrato nei meandri della mente. L'autrice argomenta che le droghe narcotiche <<aprivano il teatro della mente>>: quel teatro si trasformerà, con le teorie ispirate dalla coca a Freud, in un <<salotto viennese>> con una guardia che decide chi e come entra. Le droghe caratteristiche della precedente epoca, quelle del "sogno lucido", un viaggio non potente come quello di mescalina ed LSD, aprono un immaginario che viene chiuso dalla cocaina, uno "sballo" perfettamente funzionale alla logica produttivista.

A un certo punto, però, qualcosa cambia. Dopo l'esplosione della ricerca chimica e l'impiego massiccio di diversi stimolanti sintetici (speed, anfetamine, ecc.) sui più disparati campi di battaglia, a partire dalle due guerre mondiali fino al Vietnam, arriva la svolta proibizionista. Bisogna vietare o punire certe sostanze o certi usi che ne vengono fatti, ritenuti non conformi alla morale o alle dinamiche di mercato, mentre il consumo di altre, a seconda dei periodi storici, viene addirittura incoraggiato. Si sceglie, sostanzialmente, di non governare quei fenomeni, diffondendo sensibilizzazione, raccogliendo dati, finanziando studi sulle droghe, delle vere e proprie "tecnologie" bio-chimiche che possono essere dannose o utili e che ci hanno accompagnato dall'alba dei tempi. Si preferisce reprimere e nascondere il problema sotto il tappeto, vietando certe sostanze senza un vero criterio farmacologico: negli USA viene prima vietato l'alcol, poi la cannabis, poi altri psichedelici. La "guerra alla droga" viene adattata agli interessi dell'industria della carcerazione eppure, oggi, negli Stati Uniti il consumo epidemico che sta falciando tantissime vite riguarda delle sostanze vendute legalmente, molto simili all'oppio venduto nelle farmacie dell'800: gli oppioidi sintetici che, oggi come allora, vengono legalmente spacciati come un "magico" rimedio per alleviare dolore con "trascurabili" effetti collaterali. Inoltre la cosiddetta guerra alla droga non solo non ha ridotto i consumi, ma ha contribuito a creare veri e propri narco-stati, ha favorito dinamiche anarco-capitaliste e il consolidamento di oligopoli dove si incontrano la criminalità organizzata e quella finanziaria.

Tutto ciò è reso possibile grazie a un'altra "droga", che non è una sostanza: la pubblicità. Curiosamente, si fa notare durante la presentazione, la storia del marketing è strettamente intrecciata alla commercializzazione dei "vini tonici" e di altre bibite. La cocaina si trovava nelle cosiddette polveri da naso, gomme masticabili e bibite gasate, come la Coca Cola (il nome non è certo casuale!). Nei primi anni del '900 la cocaina comincia a guadagnarsi una pessima reputazione. Così l'azienda fa la vaga sulla presenza di quella sostanza alla base della "bevanda intellettuale" che crea forte dipendenza. La rimuove dalla ricetta e inventa una nuova droga, parimenti basata sulla tecnologia della dipendenza: la pubblicità, per l'appunto.

Le droghe sono un fattore determinante nella storia dell'umanità: si pensi alle guerre dell'oppio, nate perché i britannici ne volevano imporre il commercio mentre la dinastia Quing cercava di vietarlo. Oppure all'aumento vertiginoso della sua produzione durante la guerra in Afghanistan. O, si dice ancora durante la presentazione, alle sperimentazioni più o meno occulte su militari e persone ignare, come i prigionieri di guerra vietnamiti ai quali veniva somministrata l'ecstasy (o meglio, l'MDMA, perché "ecstasy" è il nome commerciale, quello del marketing delle droghe, che può fatalmente contenere di tutto) prima di inviarli a sminare terreni. Si può ricordare quanto avvenuto con l'introduzione dell'eroina in Italia per distruggere i movimenti sociali, dopo che dal mercato era stato fatto sparire il più innocuo hashish, e alla simile diffusione del crack nella comunità afroamericana. Inoltre, tralasciando gli usi collettivi delle masse, quanto ha influito lo "sballo" di singoli politici sul nostro quotidiano? Quanto i litri di alcol, sigari e anfetamine incidevano sulle capacità decisionali di personaggi come Winston Churchill e Hitler? Perché non se ne parla nei libri di storia a scuola?! Perché è un tabù?!

Quando se ne parla, anche negli ambienti di militanza politica, si passa tra vari estremi (e alcuni di questi li ho percepiti anche nell'incontro): a volte la prurigine si mescola a una riduttiva ironia, altre volte l'argomento è semplicemente proibito e legato a stigmatizzazioni, altre volte invece esaltato per fini edonistici.

Albert Hofmann, rigoroso chimico svizzero, sintetizzò in un laboratorio farmaceutico uno dei più potenti allucinogeni della storia, simile alla mescalina. Lo scienziato definirà l'LSD come il suo "bambino difficile", anche perché avversava l'impiego meramente ludico durante la rivoluzione psichedelica degli anni '60-'70. Il suo approccio, fa notare Ascione, è quello dello "psiconauta" classico: non sperimenta una droga su altri animali (umani o non umani) ma lo fa prima su sé stesso e poi, basandosi su dati empirici, realizza una sorta di "libretto delle istruzioni". A proposito del libro di Plant e di "esploratori" di sostanze, il moderatore nota che lei si distingue da altri psiconauti, quelli che scrivono libri sull'appropriazione di un'esperienza di un'altra cultura, andando a impadronirsi di una sostanza e portando a casa un coloniale <<bottino>> e una storia "psichedelica" da vendere. I colonizzatori cristiani delle Americhe, per esempio, storpiavano l'esperienza sciamanica dell'ayahuasca: per gli amerindi il vomito causato dall'assunzione era uno spirituale segno di rifiuto; per i cristiani una dovuta sofferenza legata a logiche cristologiche.

Il dibattito finale comincia a dirottate verso la crisi degli oppiacei, con delle domande specifiche legate a delle partite di eroina tagliate con il fentanyl, l'ultimo oppioide di tendenza in quanto economico da produrre e facile da trasportare (e che può essere prescritto a certi pazienti oncologici o usato in anestesia).

Questo dato ci fa capire che c'è bisogno di tanta ricerca su tutte le droghe, legali o illegali, scevra da tabù, glorificazioni e restrizioni, sia nei campi delle scienze "dure" che in quelle più "umanistiche", a partire dalla storiografia. E questo libro, anche se "fotografa" solo le epoche che hanno preceduto gli anni duemila, ci sembra un ottimo inizio...

DANILO DOLCI: L'AUTOANALISI POPOLARE E LA COMUNICAZIONE CHE DIVENTA RIVOLUZIONE

|

| Danilo Dolci nel '92. Foto di MHM55 da Wikimedia rilasciata con licenza Creative Commons |

Danilo Dolci, poeta, scrittore, sociologo, educatore e attivista "cattolico critico", era nato quasi 100 anni fa nell'attuale Slovenia da una madre molto credente e un padre agnostico. Avverso al fascismo, rifiuta di aderire alla repubblica fantoccio-nazista di Salò e per questo viene arrestato. Dopo la guerra studia architettura ma, poco prima della discussione della tesi, molla tutto. Abbandonata la prospettiva di progettare case per ricchi, va a vivere nella comunità cristiana di Nomadelfia, fondata da Don Zeno, in Emilia Romagna (attualmente in Toscana), dove si vive secondo i principi del cristianesimo delle origini: niente proprietà privata e nuclei familiari non basati su legami di sangue. In quel periodo comincia ad affermarsi come poeta. Nel 1952, dopo che l'esperienza autogestionaria-cristiana di Don Zeno viene stroncata dalle gerarchie ecclesiastiche e dalla celere, si sposta nell'area occidentale della Sicilia (precisamente a Trappeto), terra povera e disastrata, caratterizzata da un'indigenza estrema. Si vive nelle baracche, l'elettricità è una rarità e perfino l'acqua scarseggia. Altre cose invece abbondano: la voglia di parlare, di fare ricerca e denuncia dopo vent'anni di silenzio imposto dal regime, insieme al desiderio di rigenerazione politica e alla voglia di continuare a fare la Resistenza senza sparare.

Tra le strategie di conflitto non violento adottate ricordiamo il suo primo sciopero della fame, svolto sul letto di un bambino morto per denutrizione e altri scioperi della fame collettivi; lo "sciopero al contrario", portato avanti da disoccupati che autonomamente iniziavano a lavorare: il rifacimento di una strada, autogestito e autodeterminato, gli costò un processo con diverse accuse, dall'invasione di terreni all'istigazione a delinquere, e una condanna a poche decine di giorni di carcere; l'avvio di una trasmissione radiofonica "pirata" in aperta sfida con il monopolio della RAI, tramite le onde di "Radio Libera" di Partinico, repressa con un dispiegamento di forze imponente in una sola giornata e precorritrice delle radio libere; le denunce pubbliche di affaristi e politici collusi con la criminalità organizzata che lo porteranno a essere condannato per diffamazione (definiva la mafia come una <<forma di parassitismo, invece che di simbiosi creativa>> presente sia nei paesi capitalisti che socialisti); la costruzione di una diga sul fiume Jato per sottrarre alla mafia il controllo delle risorse idriche, preceduta da intense e osteggiate mobilitazioni popolari; infine, lo strumento principale di lotta non violenta da lui adottato consiste in una concezione radicale dell'educazione, che può essere sintetizzata con questa massima: <<aiutare gli altri perché si aiutino da soli>>. Nel '58 con i soldi del "Premio Lenin per la pace" (corrispettivo sovietico del Nobel, che gli costerà molte critiche anche se non si è mai definito comunista) dà vita al "Centro studi e iniziative per la piena occupazione" e, quindici anni dopo, fonderà il "Centro Educativo di Mirto".

Ai più è noto con l'espressione giornalistica di "Gandhi italiano" proprio per le sue battaglie non violente contro le sperequazioni economiche, la povertà, la corruzione, la mafia e in favore dei diritti umani. Uno dei punti chiave dell'incontro riguarda il fatto che questa definizione non è solo riduttiva e sensazionalistica, ma anche scorretta, in quanto, come ha tenuto a specificare Goffredo Fofi, <<Gandhi gli stava sulle palle>>, nonostante delle similitudini tra i sottoproletari indiani e quelli siciliani. I suoi modelli politici, spiega Fofi, erano l'Illuminismo francese e la Guerra di Spagna.

Nella conferenza su Dolci, moderata da Pietro Savastio della rivista "Gli Asini", si è parlato molto del contesto storico siciliano del secondo dopoguerra, un'epoca di grandi battaglie e cambiamenti epocali: dal separatismo siciliano alle lotte sindacali, dalla lotta contro la mafia alle polarizzazioni che difficilmente permettevano una via di mezzo tra il "filo-capitalismo" e il "filo-stalinismo".

Goffredo Fofi, giornalista, saggista, critico, e attivista "non accademico" impegnato nel sociale, nonché coordinatore delle Edizioni dell'asino, viene attratto in Sicilia proprio dall'attività di Dolci nel 1955.

Durante l'incontro riporta una serie di aneddoti che ci trasportano nella concretezza di quel periodo e di quei luoghi. Racconta di quando faceva la fila per raccogliere l'acqua necessaria per bere e lavarsi da una delle due fontanelle per mille persone, del furgoncino pieno di bambini guidato da Dolci chiamato "il canile", di quando faceva la scuola serale agli ex membri della Banda di Salvatore Giuliano, dell'incontro con un gentilissimo direttore di un ospedale che negava l'esistenza della mafia, prima di scoprire che era un boss locale e che praticò un'iniezione letale a un bambino che <<aveva visto troppo>>, di ritrovamenti di cadaveri e reticenze nel denunciare l'accaduto, dell'esaurimento nervoso che lo portò, in un'occasione, perfino a prendere per il bavero una donna sbattendola contro una baracca (<<anche se avevo ragione io, stavo diventando isterico>>, ci tiene a specificare, senza dire troppo di più sull'accaduto) e a trasferirsi a Torino per diventare assistente sociale con una borsa di studio finanziata dall'Olivetti... I metodi non violenti di Dolci venivano attentamente osservati dal partito comunista più numeroso d'Europa e, al contempo, <<sconcertavano il PCI>>, soprattutto i dirigenti romani che erano più <<distaccati>>. Invece i dirigenti locali di quel partito, insieme a quelli socialisti e ai sindacati, scendevano in piazza insieme a Palermo perché, a loro, <<andava bene se si muoveva qualcosa>>.

A un certo punto Fofi comincia a sputare fuori considerazioni sull'attuale scenario socio-politico, prossimo all'autodistruzione, tanto semplici quanto raramente considerate: a occuparsi di chi è più in difficoltà, e quindi bambini, precari, anziani, persone in movimento, ecc., non è lo Stato ma il "sociale". Il mondo dell'associazionismo e dei collettivi dal basso supplisce <<alle mancanze dello Stato>> ed è, allo stesso tempo, minacciato sia dalle privatizzazioni che dal <<parastato, le mafie>>, perfettamente funzionali alle dinamiche del capitale. L'impegno delle persone attive nel sociale è fondamentale ma, paradossalmente, da solo "alleggerisce" lo stato centrale di oneri a esso spettanti: <<dobbiamo costringere lo stato a fare il suo dovere! Tanti, attivi nel "sociale", non fanno politica (...) c'è un vuoto politico, mancano riferimenti alla politica e a un partito di riferimento. All'epoca, invece, c'era un dialogo strettissimo tra politico e sociale>>.

Si passa poi a parlare di formazione, mentre il sistema educativo dominante tende alla "conformazione": <<bisognerebbe radere al suolo le università italiane>>, dice iperbolicamente Fofi, con rabbia non celata, <<e mandare i "baroni" a lavorare in miniera! La classe dirigente che esce da lì è terribile perché è un'istituzione classista!>>.

Vincenzo Schirripa, ricercatore di storia della pedagogia e tra i relatori dell'incontro, esprime forte preoccupazione per la progressiva <<istituzionalizzazione della sociologia>> in un'epoca in cui basta molto poco per poter affermare di "fare inchiesta", visto che oggi <<siamo messi talmente male>>... Per questo serve rileggere le inchieste del Dolci "autore di inchieste", oltre al Dolci "autore di poesie": non è utile solo per farci conoscere nuove cose, ma serve soprattutto a <<costruire dei percorsi>> per delle "inchieste partecipate", in cui vengono coinvolti direttamente i tradizionali "oggetti" di studio.

La radicale concezione educativa di Dolci si tramutava in una costante tensione tra lo "studiare" e il "fare", tra il "comprendere" e il "cambiare", qualcosa che secondo Fofi va sempre più scemando, in favore di figure intellettuali impegnate solo "sulla carta" e "con la penna". A questo proposito ricorda uno scambio di lettere con Aldo Capitini, anche lui soprannominato "Gandhi italiano" e che ha contribuito a far diventare Dolci un <<rigoroso non violento>>. Quando il giovane Fofi scrive a Capitini che stava per avviare una nuova ricerca sui migranti, dopo averne conclusa un'altra sui pastori Valdostani "affittati" in Puglia, quest'ultimo risponde: <<tutti a fare sempre inchieste, ma nessuno vuole fare la rivoluzione?!>>. Le ricerche devono diventare parte attiva di un processo autenticamente rivoluzionario e, come recitata il titolo di un libro di Dolci, bisogna <<Fare presto (e bene) perché si muore>>.

Al centro del processo di "analisi rivoluzionaria" e di "inchiesta partecipata" sperimentato da Danilo Dolci c'è la parola "maieutica", che richiama il metodo socratico di stimolare per "tirare fuori", in maniera autonoma, obiettivi e conoscenze.

È un metodo di apprendimento reciproco-collettivo che va praticato più che teorizzato, una modalità di educazione inclusiva. Serve a generare idee fuori dagli schemi precostituiti, a sviluppare posizioni che non sarebbero venute alla luce con le imposizioni sociali, idee che verrebbero irrimediabilmente filtrate dalle convenzioni dominanti. È previsto il supporto di un* educator* (che a sua volta può diventare "consulente" di altr*), il quale dovrebbe solo svolgere un ruolo secondario rispetto ai singoli e i gruppi con cui opera, facendo "nascere" il germe di miglioramento che alberga in ognun* di noi, contribuendo così a un sapere che è sia individuale che collettivo. Altro punto cardine è quello di sviluppare una più accurata coscienza di sé e dei gruppi tramite dialogo e riflessione. Invece di "analizzare" le persone "comuni", quelle che normalmente sono tagliate fuori dalle logiche decisionali, queste devono essere coinvolte per ragionare insieme, comprendere problemi e interessi. Ottenuta questa comprensione "partecipata", si può pianificare "dal basso" le lotte da intraprendere e, in ultima istanza, diffondere questo metodo di progettazione e organizzazione non prestabilita su scala globale.

Per Dolci non serviva il sacrificio sovrumano di un singolo "eroe". Invece era necessario uno sviluppo armonico e democratico di tutte le identità, in relazione tra loro, per ottenere un progresso degno di questo nome, trasformando i conflitti individuali e collettivi in un'armoniosa forza e stimolando una "rivoluzione dal di dentro". Serviva un lavoro sociale e un processo educativo che doveva rendere protagonist*, soggettivare, autocoscientizzare i canonici "oggetti" di ricerca, che diventavano, così, anche soggetti.

La maieutica è, perciò, trasformazione della realtà tramite la comunicazione, una forma di "autoanalisi popolare" che connota l'intero percorso "messo a fuoco" in anni di ricerche e "inchieste condivise". La maieutica di gruppo è una pratica auto-gestionaria, una palestra in cui sperimentare la democrazia per attuarla concretamente.

Mi ha fatto molto piacere partecipare al laboratorio di maieutica per educatric* tenuto da Amico Dolci, educatore e musicista, figlio di Danilo. Purtroppo il tempo è stato pochissimo per un confronto completo di una trentina di persone in cerchio, ma è stato stimolante sperimentare una delle possibili e infinite attuazioni di questa pratica.

Seduti in cerchio ci si interroga a vicenda, fissandosi negli occhi, ribaltando e stravolgendo il classico modello gerarchico della lezione frontale. Dopo una presentazione di ognun* (che forse si è dilungata un po' troppo, ma indispensabile per conoscersi e per tirare fuori la propria soggettività), sono stati proposti tre temi, fulcro delle teorie di Danilo Dolci (e, in maniera poco dogmatica ma molto autoprodotta, mi permetto di riportare le suggestioni che mi sono rimaste più impresse).

Il primo riguardava la differenza tra insegnare ed educare. Fermandoci solo all'etimologia delle due parole, emergono due concezioni opposte dell'educazione: è più utile e giusto "imprimere dei segni" nella mente di qualcuno, oppure "tirare fuori" qualcosa che si trova già all'interno della stessa?

Il secondo punto affrontato, strettamente correlato al primo (e anche al terzo, come spieghiamo fra pochissime battute), era quello della differenza tra i concetti di trasmettere e comunicare. Anche in questo caso l'etimologia ci aiuta a comprendere le accezioni "nascoste" dei due termini: serve più "mandare al di là" o "mandare attraverso" delle conoscenze, oppure, in quanto particolari "animali sociali", abbiamo l'urgenza di "mettere in comune", di condividere saperi e beni immateriali o materiali? La mera trasmissione di "nozioni", se avviene al di fuori di un contesto comunitario che implica relazione, rielaborazione, personalizzazione e reciprocità, si trasforma in un rapporto di dominio, in qualcosa che viene calato dall'alto, unidirezionalmente, senza possibilità alcuna di mettere in dubbio o cooperare.

Tutti gli esseri viventi, piante incluse, hanno sistemi per tramandare e comunicare dei "messaggi", forse anche più complessi dell'animale umano. Eppure, c'è qualcosa che distingue il nostro modo di comunicare da tutti gl ialtri: la capacità di riferirsi a "oggetti" non presenti nel luogo in cui la comunicazione si svolge e quella di "astrarre", di riferirsi a qualcosa di immateriale per definire sia la materialità che l'immaterialità. La nostra società è basata su questo particolare tipo di comunicazione che, a sua volta, si basa sul tramandare conoscenze e sull'educazione: definendo le modalità con cui i saperi vengono "tramandati", "tirati fuori" o "comunicati", diamo forma anche al tipo di società in cui vogliamo vivere. Vogliamo quindi una struttura piramidale con al vertice qualcun* che ci "trasmette" cosa e come va fatto, o vogliamo ribaltare quella piramide?!

Il tempo del laboratorio finisce, e mentre scendiamo le scale chiedo ad Amico quale era l'ultimo "binomio" che si sarebbe dovuto affrontare: dominio e potere. Il primo termine deriva dalla parola latina che indica il "padrone", il "signore". Il secondo indica invece la facoltà di fare qualcosa, e a farla potrebbe essere sia il "padrone" che un singolo, oppure la collettività intera... Il potere, che può essere politico, economico o comunicativo, va distribuito equamente, decentrato. Cosa che sicuramente è più giusta, ma anche più difficile da realizzare: se a prendere le decisioni è una sola "testa" (o poche "teste delegate") è tutto, apparentemente, più facile, e sicuramente più rapido. Invece, è più difficile riunirsi in estenuanti assemblee, consultarsi, votare, cercare di trovare compromessi che accontentin* tutt*. Inoltre, anche all'interno di dinamiche di "democrazia diretta", come assemblee e gruppi di lavoro, si creano dei dislivelli di "potere". Per esempio, anche se in un'assemblea tutt* hanno diritto di parlare per un tempo indefinito, chi è più timid* tenderebbe a dire di meno, riducendo l'impatto del suo punto di vista e del suo potere. Oppure, il peso delle parole di qualcun*, ritenuto più autorevole a torto o a ragione, avranno un peso differente... Ma, proprio per questo, c'è bisogno di sperimentare "esercizi di democrazia" come questi, per rendere e renderc* tutt* protagonist*. Così facendo possiamo perlomeno tendere quanto più possibile verso l'utopia democratica (che secondo il parere di chi scrive, nella sua forma più pura, coincide con l'anarchismo), di un Mondo in cui tutt* hanno uguali possibilità, non solo dal punto di vista formale, di autodeterminarsi in armonia l'un* con l'altr*.

ASLI ERDOGAN: SCRITTRICE E GIORNALISTA IN ESILIO, PERENNEMENTE ALLA RICERCA DEL SÉ E DELLA VERITÀ

Asli Erdogan, una donna che scrive per resistere ed esistere, è tra le più famose penne della letteratura contemporanea turca. Le sue opere sono state tradotte in 17 lingue. Tra queste l'ultima (e, fa notare, anche la meno tradotta) nella versione italiana si intitola "Tutte le ore e nessuna" (edita da Tamu Edizioni e tradotta da Giulia Ansaldo).

Raccoglie cinque anni di racconti d'esilio in prosa poetica, senza una trama specifica, senza un chiaro sfondo geografico, senza caratterizzazione di personaggi, con una fusione tra l'essere della scrittrice e quello di chi legge. Non a caso il libro inizia con un "io" che poi diventa "tu". Si vuole far <<sperimentare il vuoto>> all* lettric* e, al contempo, l'autrice sperimenta nuove maniere di rapportarsi con la parola. Tra i fini del volume c'è la ricerca del "sé" (oltre che definirlo, insieme al "sé stess* scritto") e del significato profondo e immateriale del linguaggio che filtra e fa penetrare parole, determinando la nostra essenza. Sono in cantiere diversi adattamenti dell'opera in forma teatrale, documentaristica e lirica. Per questo, fa notare l'autrice con un paragone e una metafora, il libro ha due vite, come le sue: una è trascurata e dimentica, come la vita in prigione e in esilio. La seconda vita, invece, è alimentata dal contributo di artist* che fanno vivere l'opera, così come l'arte e la scrittura danno un senso a quella sua, personale. Tema principale del libro è la perdita: <<sono la somma di quello che ho avuto, quello che non ho, che ho perso e che perderò>>.

Il volume, ammette francamente l'autrice, <<è una sfida sia per il lettore che per l'editore>>, considerando che la prosa poetica viene difficilmente accolta nell'omologato panorama editoriale. Anche gli abbondanti riferimenti alle mitologie di mezzo mondo antico sono, per chi scrive, quasi del tutto sconosciuti. Tra questi, Erdogan, consiglia alla platea della fiera di leggere il "Libro dei morti" che, ci tiene a dire, <<sembra noioso, ma ti stravolge!>>.

Onestamente quello che mi ha colpito di più della presentazione è la sua vicenda biografica. Nata nel '67 a Istanbul, studia ingegneria informatica e fisica, prima di dare alla luce il suo primo romanzo, nel '94. Negli anni '90, dopo essere fuggita in Brasile perché aveva <<denunciato i campi illegali di migranti africani in Turchia>>, dopo aver studiato in Sud America e lavorato come ricercatrice al CERN, torna in Turchia e comincia a scrivere articoli su temi considerati "tabù", che le porteranno <<notorietà e problemi>>: la tortura, le prigioni, i diritti delle donne, le violenze dell'esercito, la discriminazione delle minoranze curde e armene, tematiche per cui si batte anche come attivista per i diritti umani. Dopo il fallito colpo di stato del 2016 viene arrestata insieme a una ventina di redattori del giornale Özgür Gündem: a turno, in segno di solidarietà e protesta, ogni redattric* assumeva simbolicamente la direzione del quotidiano per condividerne la responsabilità. Un giorno da direttrice le costerà l'accusa di propaganda per un'organizzazione "terroristica", il PKK, e quattro mesi di prigione. Ripara così in Germania, dove vive in esilio.

L'anelito di verità le è costato molto: la verità, in generale, fa paura. E fa ancora più paura in un paese in cui perfino la lingua della minoranza curda viene vietata. Non a caso, insieme a lei, fu arrestata anche una linguista: <<se dici la verità in Turchia verrai punito. Nei miei articoli non c'è nulla di radicale>>, ma semplici fatti vengono considerati "estremi". Parlare <<di torture, di armeni, di curdi, di stupri, di argomenti tabù per il regime>> viene visto come un tradimento, specialmente da parte di una donna di classe medio-alta: <<in Turchia anche solo per scrivere l'articolo più semplice ci vuole molto coraggio, perché pochissimi lo fanno. Mi sento sempre più sola, ma è la mia missione>>. Una "missione" che comporta l'accusa di "offesa alla turchità" in base all'art. 302 del codice penale turco, che equivale a un tradimento della patria, spiega Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca, che presenta il volume insieme all'autrice.

Quando Asli Erdogan, che si definisce una persona passiva e riservata, amplifica le grida inascoltate delle minoranze oppresse per difenderle, si trasforma in un'agguerrita <<militante>>. L'esperienza detentiva l'ha segnata, ma anche formata e, paradossalmente, si sente <<quasi di ringraziare chi mi ha messo in prigione (...) la prigione mi ha insegnato una preziosissima lezione: la solidarietà, che non è solo una bella parola, per combattere l'oppressione. La prigione non è solo tragedia, ma tanta saggezza e liberazione>> proprio perché, a volte, il peggiore carceriere di sé stessa può essere proprio il sé stesso.

Asli Erdogan appare come una persona tanto riservata e introversa quanto sincera, trasparente, combattiva e coraggiosa. Il suo stile di scrittura viene definito "cinematografico" perché prepara ogni pagina con calma e accuratezza, selezionando con cura il tipo di punteggiatura da usare, come se fosse la scena di un film: <<a volte impiego tre giorni per scrivere una sola pagina. Per scrivere bene ci vuole molto tempo e dolore. Bisogna metterci dentro sangue e respiro, senza ingannarsi, senza imbrogliare il lettore>>.

Peccato che non c'è stato tempo per le domande del pubblico: sarebbe stato interessante chiederle delle affinità e differenze nel lavoro di "costruzione" di un testo giornalistico rispetto a uno letterario (quattro suoi articoli, usati nel processo contro di lei e in cui rischiava la condanna all'ergastolo, sono stati tradotti dal turco al francese e poi in inglese). Comunque, al di là delle differenze tra i due tipi di scrittura, inclusi i "tempi di consegna" frenetici di cui si parlava all'inizio, tra queste pagine digitali cerchiamo di fare il meglio per rispettare chi ci legge, e speriamo di riuscire a coinvolgervi e di unirci in diverse battaglie. Quella principale, per chi di mestiere-attivismo scrive, è la ricerca di frammenti di verità che (usando le metafore della scrittrice esiliata) possono essere nascosti <<in un granello di sabbia>> o intravisti in uno <<specchio rotto. Con le mani ferite e insanguinate si può cercare di afferrarla>> e intravederla in quelle schegge di superficie riflettente...

"LA REVUE DESSINÉE": LA PRIMA RIVISTA DI GIORNALISMO A FUMETTI IN ITALIA

L'obiettivo degli organi di stampa che vanno per la maggiore non è tanto quello di riportare notizie... Gli scopi principali del mainstream sono quelli di vendere pubblicità ed estrarre "il nuovo petrolio", i nostri dati, per venderci altra pubblicità e influenzare o determinare altre nostre azioni, non solo quelle finalizzate all'acquisto di beni superflui, ma anche votare o supportare un partito, per esempio. Per fare ciò vengono impiegati toni drammatici, si usano titoli accattivanti e clickbait per riempire pagine cartacee e digitali, si inventano continuamente "emergenze" che rimarranno irrisolte e lasceranno spazio, una volta esaurita la carica emotiva e l'attenzione della pubblica opinione, a nuove notizie che colpiscono la nostra emotività, in un ciclo continuo che non aiuta a riflettere su determinate problematiche, funzionale a vendere quante più copie possibile. Dai media sgorgano continuamente news su omicidi, femminicidi, su fatti di corruzione e cronaca nera ma poi, come se niente fosse, quelle notizie scompaiono, finiscono nell'archivio del dimenticatoio.

"La Revue Dessinée Italia", rivista "sorella" dell'omonima francese, cerca di contrastare queste logiche con un giornalismo lento, libero <<dalle dinamiche dell'instantismo contemporaneo>>. Si tratta di una pubblicazione trimestrale che traduce reportage e inchieste giornalistiche nella forma di fumetti. Senza pubblicità e con trasparenza sui costi sostenuti, oltre a evitare che delle notizie passino "di moda", investe gran parte delle risorse acquisite tramite vendite e abbonamenti per compensare gli autori, in un settore in cui la precarietà domina e i "pagamenti" offerti sono in "visibilità" piuttosto che in soldi veri.

Ogni storia è realizzata da una singola persona o da una coppia, formata da un* fumettista e un* giornalista. A presentare il "mook" (forma ibrida tra tra un magazine e un libro) c'erano un fumettista, Diego Medio, e una giornalista, Marta Bellingreri, una delle autrici del podcast su menzionato.

Il primo, insieme a Marco De Vide, ha dato alla luce la storia intitolata "In morte di uno studente", contenuta nell'edizione primaverile. L'argomento trattato è la cosiddetta "Alternanza scuola lavoro" (nota anche con l'acronimo PCTO, "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"), che prevederebbe una formazione pratica nelle aziende. Nella didascalia con cui inizia la storia immaginaria, ma con dati veri, si cita Giuliano De Seta, l'ultima delle tre giovani vittime morte mentre svolgevano il tirocinio, morto schiacciato da una lastra metallica.

A discutere del problema ci sono anche due studentesse del Coordinamento Kaos (Kollettivi Autonomi per l'Organizzazione Studentesca). Un primo basilare punto che emerge dal dibattito è la contraddizione insita nel fatto che questo periodo di formazione non è pagato: ci si abitua allo sfruttamento futuro più che al lavoro, celato da una <<cornice di formazione>> inserita all'interno di <<un sistema marcio>>, basato sull'ideologia neoliberista e spacciato come normale e indispensabile.

Si tratta di un processo di aziendalizzazione della scuola, in cui si afferma che non bisogna "fare politica", ma che legittima un <<sistema che uccide 4 persone al giorno>>, mentre quello mediatico normalizza le stragi sul lavoro e fa passare in sordina le notizie di 3 morti minorenni, "estinguendole" quando non sono più funzionali alle logiche di informazione/intrattenimento (macabro). Le studentesse inducono a riflettere su un'altra differenza, praticamente assente nei dibattiti e nelle notizie propinate all'opinione pubblica: quella della formazione e delle differenze tra licei e istituti professionali, <<tra scuole di serie A e B. A 16 o 17 anni il nostro posto non è la fabbrica>>, non dovrebbe essere quello di ambienti pericolosi e ostili, peggio ancora senza un'adeguata e approfondita preparazione sulle misure di sicurezza. Una "opzione obbligata" che è molto succulenta per delle scuole sempre più attratte dal complesso militare-industriale, un'"attrazione" reciproca...

Sempre nello stesso numero, l'ottavo, si trova la storia raccontata da Bellingreri e disegnata da Arianna Lentini: "Briganti e Brigantesse" parla di un progetto di sport sociale, nello specifico di rugby, che affonda le sue origini nell'occupazione-liberazione di quasi trent'anni fa di una bottega in viale Moncada, nel quartiere di Librino, nella periferia di Catania. Il progetto della "Briganti ADS Onlus" nasce nei primi anni duemila dal centro sociale dedicato a Iqbal Masih, sindacalista-bambino pakistano ucciso nel '95.

I propositi dell* "brigant*", spiega la giornalista, si sono confrontati con diverse sfide: tradizionalmente la periferia viene associata al calcio e non al rugby. Un'altra sfida è socio-economica: lo sport popolare viene visto male dalla borghesia mafiosa, in quanto sottrae braccia alla sua manovalanza. Purtroppo la palestra vicino al campo e un furgone della squadra sono stati colpiti da due attentati incendiari. Grazie a una raccolta fondi e alla determinazione dell* brigant* le attività sportive sono continuate, insieme a quelle della "Librineria" dove portano avanti un doposcuola popolare. Un'altra sfida è quella di genere: inizialmente c'era solo una squadra maschile di "briganti" ma, con il tempo, sono nate anche le "brigantesse", che recentemente hanno debuttato in serie A. Il corpo femminile che presenta lividi e altri segni degli sport da contatto viene associato alle violenze di genere, proprio perché questo genere di discipline viene ritenuto esclusivamente "maschile", argomenta Bellingreri. Ma la pervasività degli stereotipi di genere si palesa ancora di più quando i corpi femminili si sviluppano in base allo sport praticato, fuoriuscendo dalle consuetudini fisiche e culturali imposte dalla società patriarcale.

UN UOMO IN GABBIA E UN UCCELLO LIBERO RACCONTANO LA PRIGIONIA DEL POPOLO PALESTINESE

"Racconto Palestina" è una graphic novel di Mohammad Sabaaneh pubblicata per le edizioni Mesogea.

Nella prima tavola della mostra si vede un uccello dialogare con un prigioniero in una gigantesca gabbia per volatili: insieme racconteranno la sofferenza e la resistenza di un intero popolo prigioniero e traumatizzato da diverse generazioni.

Seguono le immagini delle tavole oniriche, fiabesche e concrete, esposte al festival.

Siamo arrivat* alla conclusione... Alla fine, dopo aver rovistato nelle mie tasche, sono riuscito ad acquistare solo il numero della rivista di giornalismo a fumetti: mi sono ripromesso di leggerla quando avrò "smaltito" un po' di pagine di altri libri più "impegnativi" accumulati da anni sul mio scaffale... Però ho ascoltato anche il podcast sul potere necro-politico, ho trovato nuove "fonti aperte" per parlare della questione palestinese e sto cercando di ottenere la copia inglese di "Writing On Drugs", dato che la battaglia antiproibizionista è una di quelle a cui ho dedicato tante energie da attivista/giornalista, insieme a quella (strettamente collegata per ragioni penali) di un ideale abolizionismo carcerario, come meta ultima, e di un concreto riduzionismo carcerario, come premessa irrinunciabile per il rispetto dei diritti umani di chi si trova, adesso, dietro le sbarre. Mi appresto a diffondere sui "social asociali" (e sul "fediverso", la principale alternativa a essi) quanto scritto, sperando di stabilire connessioni e relazioni con le protagoniste del festival per avviare progetti "editoriali-rivoluzionari" di più ampio respiro. Intanto molte delle "emo-no-zioni" assorbite, metabolizzate e rielaborate dal festival, fanno germogliare nuovi spunti di riflessione, fanno crescere nuove strategie di vita e di lotta, e per questo ringrazio tutte, tutti, tutt* e il tutto. Ci vediamo al prossimo fest, alle prossime presentazioni, alle prossime conferenze e alle prossime iniziative organizzate nei vari spazi liberati e "alternativi".

Cronista Autoprodotto

Grazie di essere arrivat* fin qui! Se hai trovato utili i contenuti diffusi da questo pezzo di cyberspazio ti chiediamo un gradissimo favore: seguici e falli girare sulle chat di messaggistica, tramite il passaparola, sui "social asociali", oppure boicottali e seguici sul fediverso (dove attualmente siamo presenti con un account Mastodon). Il modello di giornalismo indipendente e sperimentale che portiamo avanti su queste pagine impalpabili tende a essere penalizzato dalle logiche di mercato e algoritmiche, per questo il tuo supporto è fondamentale!

Per qualunque critica, proposta, richiesta (anche di rettifica) o riflessione c'è il modulo di commenti qui sotto, oppure puoi contattarci via mail, via messaggio privato sulle piattaforme "social", ma non riceviamo piccioni viaggiatori perché siamo seriamente contrari allo sfruttamento di qualunque essere senziente e di qualunque animale (incluso l'animale umano). Grazie un milione! LOVE!

ultima modifica 20/05/2024 17:52

Se i contenuti che hai trovato tra queste pagine digitali ti sono stati in qualche maniera utili sostienici condividendoli tramite passaparola, via "social-media alternativi” (o per meglio dire sul "Fediverso") o anche seguendoci sui “social asociali” (se non hai deciso di boicottarli del tutto i link si trovano sotto).

Realtà editoriali come questa fanzina/rivista tendono a essere penalizzate dalle logiche di mercato, dagli algoritmi e da chi li programma, per questo è fondamentale il tuo sostegno!

Per qualunque critica, apprezzamento, richiesta, proposta o commento: puoi usare il modulo dei commenti qui sotto, mandarci una mail o tramite messaggio/tag sugli altri canali (no piccioni viaggiatori: siamo contro lo sfruttamento di altri essere senzienti).

.jpeg)

A proposito della differenza tra "trasmettere" e "comunicare": in un contesto ideale, trasmettere delle conoscenze può essere intese in senso neutro. Si trasmette qualcosa di neutrale e starà a chi riceve interpretarlo o utilizzarlo come meglio si crede. Invece la "comunicazione", in un contesto non neutrale, potrebbe prestarsi a manipolazioni.

RispondiElimina